बहुत पुरानी बात है। मदन नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ गाँव में रहता था। माँ-बेटा बहुत गरीब थे। उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं था। फिर भी मदन दिनभर खेल-कूद में ही समय बिता देता था।

परेशान होकर एक दिन उसकी माँ ने कहा, “अब मैं तुझे बिठाकर नहीं खिला सकती। जा, कुछ पैसे कमाकर ला।”

मदन घर से निकल पड़ा। वह गहरी सोच में डूबा था कि कैसे पैसे कमाए? अचानक उसे ढिंढोरा पीटने की आवाज सुनाई दी।

“सुनो, सुनो, सुनो! राजदरबार में कवि-सम्मेलन हो रहा है। सबसे अच्छी कविता सुनाने वाले को सौ अशर्फियाँ पुरस्कार में मिलेंगी।” मदन चौकन्ना हो गया। सौ अशर्फियाँ, यह तो बना-बनाया अवसर है। वह सीधे राजमहल की ओर चल पड़ा। चलते-चलते वह सोच रहा था कि उसने कभी कविता तो रची न थी। क्या सुनाएगा।

वहाँ पहुँचकर? उसने सोचा कि रास्ते में कुछ-न-कुछ सूझ ही जाएगा। थोड़ी दूर पहुँचा तो उसे एक कुत्ता दिखाई दिया। कुत्ता पंजों से जमीन खोदने में लगा था। मदन ने अपनी कविता की एक पंक्ति सोच ली।

“खुदुर-खुदुर का खोदत है?” यह पंक्ति उसे इतनी पसंद आई कि उसे दोहराते हुए वह एक तालाब के पास पहुँचा। वहाँ एक भैंस पानी पी रही थी।

मदन बोल पड़ा, “सुरुर-सुरुर का पीबत है?” मुस्कुराते हुए वह आगे बढ़ा। इतने में उसे पेड़ की एक डाल पर चिड़िया बैठी दिखाई पड़ी। पत्तियों के बीच से वह सिर निकालकर इधर-उधर झाँक रही थी।

उसे देखते ही मदन के मुँह से निकल पड़ा, “ताक-झाँक का खोजत है?” तीनों पंक्तियों को रटते हुए वह चलता गया। रटते-रटते उसे अपने आप एक और पंक्ति सूझ गई, “हम जानत का ढूँढ़त है!”

अब तो सचमुच उसके मन में लड्डू फूटने लगे। कितने आराम से वह कविता रचता चला जा रहा था। तभी उसे ‘सर्र’ की आवाज सुनाई पड़ी। मदन ने चौंककर देखा कि एक साँप रेंगता जा रहा था। उसने आगे की पंक्तियाँ भी तैयार कर लीं, “सरक-सरक कहाँ भागत है? जानत हो हम देखत हैं। हमसे न बच सकत है।” अब केवल एक पंक्ति बाकी रह गई थी। पर मदन निश्चिंत था कि वह पंक्ति भी चलते-चलते सूझ जाएगी।

राजधानी पहुँचा तो राजमहल का रास्ता ढूँढ़ने की समस्या खड़ी हुई। पास में खड़े एक आदमी से मदन ने पूछा, “भैया, आपको राजमहल का रास्ता मालूम है?” “क्यों नहीं”, उस आदमी ने उत्तर दिया। “मुझे नहीं तो और किसे मालूम होगा?” मदन ने सोचा कि अवश्य यह राजमहल का ही कोई कर्मचारी होगा। उसने पूछा, “आप कौन हैं, साहब?” उत्तर मिला, “धन्नू शाह।”

मदन के दिमाग में एकाएक बिजली कौंधी, “धन्नू शाह, भाई धन्नू शाह!” क्या बढ़िया शब्द थे! उसने इन्हीं शब्दों से अपनी कविता बना डाली। वह खुशी-खुशी राजमहल पहुँचा। अंदर घुसने से पहले उसने अपनी कविता फिर दोहराई –

खुदुर-खुदुर का खोदत है?

सुरुर-सुरुर का पीबत है?

ताक-झाँक का खोजत है?

हम जानत का ढूँढ़त है!

सरक-सरक कहाँ भागत है?

जानत हो हम देखत हैं।

हमसे न बच सकत है।

धन्नू शाह, भाई धन्नू शाह!

राजमहल में कवि सम्मेलन शुरू हो चुका था। एक-एक करके कवि अपनी कविता सुना रहे थे।

बारी आने पर मदन ने भी अपनी कविता सुनाई। सुनने वाले एक-दूसरे का मुँह ताकने लगे। क्या अर्थ था इस विचित्र कविता का? पर किसी ने भी यह नहीं दिखाया कि उसे कविता समझ में नहीं आई थी। राजा के सामने वे मूर्ख नहीं दिखना चाहते थे।

उस रात राजा साहब की भी नींद गायब हो गई। मदन की कविता उनको सता रही थी। छज्जे पर खड़े होकर वे कविता दोहराने लगे। सोचा कि शायद इसी तरह इस पहेली को बूझ पाएँ। संयोग से उसी समय कुछ चोर राजा के खजाने में सेंध लगा रहे थे। उनमें से एक चोर वही धन्नू शाह था जिसने आज दिन में मदन को राजमहल का रास्ता बताया था।

ऊँची आवाज में राजा साहब बोलते जा रहे थे, “खुदुर-खुदुर का खोदत है?”

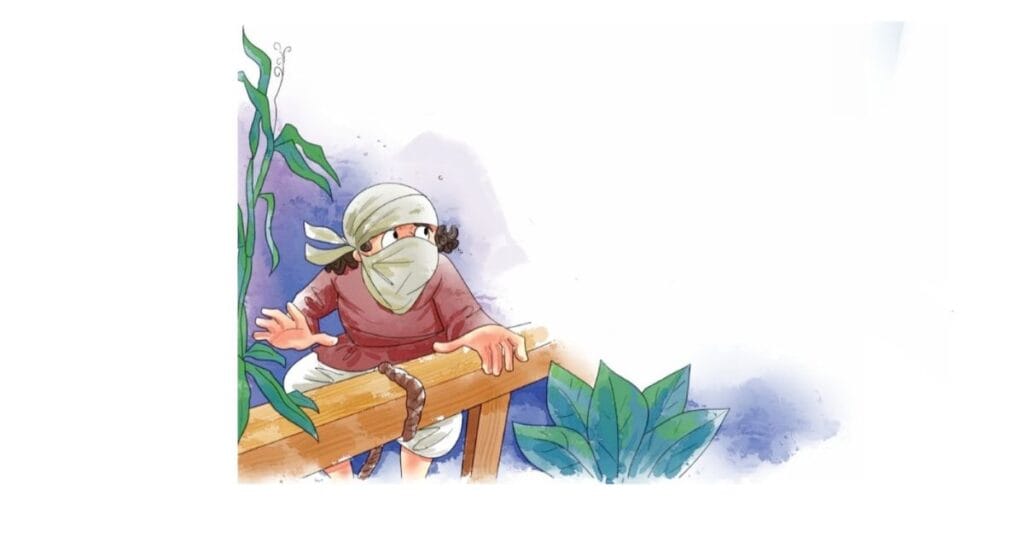

चोरों ने सुना तो वे चौंककर रुक गए। क्या किसी ने देख लिया था उन्हें? डर के मारे चोरों का गला सूखने लगा। अपने साथ जमीन को मुलायम करने के लिए वे पानी लाए थे। धन्नू शाह ने उठकर एक-आध घूँट निगला।

तभी राजा साहब बोले, “सुरुर-सुरुर का पीबत है?”

चोरों को काटो तो खून नहीं। सहमकर इधर-उधर झाँकने लगे कि कोई पकड़ने तो नहीं आ रहा है? राजा ने फिर कहा, “ताक-झाँक का खोजत है? हम जानत का ढूँढ़त है।”

यह सुनकर चोरों ने सोचा कि किसी तरह जान बचाकर भागा जाए। वे दबे पाँव बाहर सरकने लगे। पर राजा की फिर आवाज आई, “सरक-सरक कहाँ भागत है? जानत हो हम देखत हैं! हमसे न बच सकत है। धन्नू शाह, भाई धन्नू शाह!”

धन्नू शाह की तो साँस वहीं रुक गई। उसने सोचा, “अब कोई चारा नहीं। बस, राजा साहब से दया की भीख माँग सकता हूँ।” दौड़कर उसने राजा साहब के पैर पकड़ लिए और विनती करने लगा, “क्षमा कर दीजिए महाराज! अब मैं भूलकर भी ऐसा काम नहीं करूँगा। वैसे हमने कुछ लिया ही नहीं। आपका खजाना सही-सलामत है।”

राजा साहब हक्के-बक्के रह गए। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को बुलाकर छानबीन करवाई तो पता चला कि उनका खजाना लुटते-लुटते बचा था।

मदन को बुलवाया गया। राजा ने शाबाशी देकर मदन को

कहा, “यह सब तुम्हारी कविता का कमाल है।” मदन को सोने-चाँदी से मालामाल कर दिया गया । वह खुशी-खुशी अपने गाँव लौट आया। अब उसके पास अपने और अपनी माँ के खाने-पीने के लिए पर्याप्त धन था।

यह भी पढ़ें: कैमरा : पाठ-10

बातचीत के लिए

1. क्या आपको कथा-कहानी सुनना-सुनाना पसंद है? अपने उत्तर का कारण बताइए।

Ans. हाँ, मुझे कथा-कहानी सुनना और सुनाना बहुत पसंद है क्योंकि इससे हमें मनोरंजन के साथ-साथ नई बातें और जीवन के मूल्य सिखने को मिलते हैं।

2. इस लोककथा का सबसे रोचक हिस्सा कौन-सा है और क्यों?

Ans. कहानी का सबसे रोचक हिस्सा वह है जब राजा मदन की कविता दोहराते हैं और चोर डरकर पकड़े जाते हैं। यह हिस्सा मज़ेदार और चौंकाने वाला है।

3. राजा का खजाना मदन की कविता के कारण बचा या राजा के कारण जो कविता को जोर-जोर से बोल रहे थे?

Ans. खजाना राजा के कारण बचा क्योंकि वे कविता को ज़ोर-ज़ोर से बोल रहे थे, लेकिन यह संभव मदन की कविता के कारण ही हुआ। इसलिए असली श्रेय कविता को जाता है।

4. राजमहल में जब मदन ने अपनी कविता सुनाई तो सुनने वाले एक-दूसरे का मुँह क्यों ताकने लगे?

Ans. क्योंकि मदन की कविता बहुत अजीब और कठिन थी, किसी को उसका अर्थ समझ नहीं आया, इसलिए वे एक-दूसरे को देखने लगे।

5. आप इस कहानी का कोई और शीर्षक सुझाइए तथा बताइए कि यह शीर्षक क्यों देना चाहते हैं।

Ans. इस कहानी का दूसरा शीर्षक हो सकता है — “कविता का चमत्कार” क्योंकि मदन की कविता ने अनजाने में ही राजा का खजाना लुटने से बचा लिया।

कविता की बात

उपयुक्त शब्द का चयन कर वाक्य पूरा कीजिए

1. सुरुर-सुरुर का ………… है?

(क) पीयत (√)

(ख) खोजत

(ग) पीबत

(घ) चलत

2. ……….. का खोदत है?

(क) सरक-सरक

(ख) हम जानत

(ग) ताक-झाँक

(घ) खुदुर-खुदुर (√)

3. “आप कौन हैं, साहब?” उत्तर मिला ………….

(क) धनु शाह

(ख) धन्नु शाह

(ग) धनी शाह

(घ) धन्नू शाह (√)

सोचिए और लिखिए

1. “अब मैं तुझे और बिठाकर नहीं खिला सकती।” मदन की माँ ने ऐसा क्यों कहा?

Ans. मदन की माँ बहुत गरीब थी। उसके पास कमाई का कोई साधन नहीं था, इसलिए उसने मदन से कहा कि वह काम करके पैसे कमाए।

2. जब मदन ने महल का रास्ता पूछा तो धन्नू शाह ने ऐसा क्यों कहा कि अगर वह नहीं तो और कौन जानेगा?

Ans. क्योंकि धन्नू शाह स्वयं राजा के खजाने में सेंध लगाने की योजना बना रहा था और राजमहल के रास्ते से भली-भाँति परिचित था।

3. कहानी में मदन की कविता को विचित्र कहा गया है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? कारण सहित लिखिए।

Ans. हाँ, यह कविता थोड़ी विचित्र थी क्योंकि इसके शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं था, लेकिन संयोग से वही कविता बहुत काम की साबित हुई।

4. राजा को मदन की कविता पहेली जैसी लगी। आपको यह कैसी लगी?

Ans. मुझे यह कविता मज़ेदार और रहस्यमयी लगी क्योंकि इसके शब्द तो सरल थे पर अर्थ गहरे और छिपे हुए लगते थे।

समझ और अनुभव

1. “सुरुर-सुरुर का पीबत है” पंक्ति में पीने के साथ ‘सुरुर-सुरुर’ शब्द का ही प्रयोग क्यों किया गया है?

Ans. ‘सुरुर-सुरुर’ शब्द से पानी पीने की आवाज़ व्यक्त होती है। यह शब्द ध्वनि के माध्यम से क्रिया को दर्शाता है।

2. राजदरबार में कवि-सम्मेलन हो रहा है। सबसे अच्छी कविता सुनाने वाले को सौ अशर्फियाँ पुरस्कार में मिलेंगी। सौ अशर्फियों से आप क्या समझते हैं?

Ans. ‘सौ अशर्फियाँ’ का अर्थ है — सौ सोने के सिक्के, जो उस समय बहुत बड़ी धनराशि मानी जाती थी।

3. “सरक-सरक कहाँ भागत है” पंक्ति में ‘सरक-सरक’ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यहाँ ‘सरक-सरक’ का ही प्रयोग क्यों किया गया है?

Ans. यह शब्द साँप के लिए प्रयोग हुआ है। ‘सरक-सरक’ शब्द से साँप के रेंगने की चाल और आवाज़ का भाव प्रकट होता है।

4. “अब कोई चारा नहीं। बस राजा साहब से दया की भीख माँग सकता हूँ।” ऐसा धन्नू शाह ने क्यों सोचा?

Ans. क्योंकि उसे लगा कि राजा को उसके चोरी करने का पता चल गया है, अब बचने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए उसने दया माँगने का निश्चय किया।

1 thought on “कविता का कमाल : पाठ -11”