लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं, तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। कभी-कभी हम इन अस्मिताओं को मान कर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग-युगांतरों से अस्तित्व में हैं। किंतु भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है। जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियाँ समझते हैं, वे समय के साथ-साथ बदली हैं (और सच तो यह है कि आज भी बदल रही हैं)। ये क्षेत्रीय संस्कृतियाँ जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान-प्रदान ने एक-दूसरे को संपन्न बनाया है। जैसा कि हम देखेंगे, कुछ परंपराएँ तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं, जबकि कुछ अन्य भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती हैं। परंतु इसके अतिरिक्त, कुछ अन्य परंपराएँ एक खास इलाके के पुराने रीति-रिवाजों से तो निकली हैं, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया है।

चेर और मलयालम भाषा का विकास

आइये, भाषा और क्षेत्र के बीच अंतःसंबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी- पश्चिमी भाग में, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है, नौवीं शताब्दी में स्थापित किया गया। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है।

साथ-साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर-रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ, जो लगभग बारहवीं शताब्दी की बताई जाती हैं, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी हैं। यह भी एक काफ़ी रोचक तथ्य है कि चौदहवीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्यशास्त्र विषयक है ‘मणिप्रवालम’ शैली में लिखा गया था। मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ है-हीरा और मूँगा, जो यहाँ दो भाषाओं- संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा-के साथ-साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है।

शासक और धार्मिक परंपराएँ- जगन्नाथी संप्रदाय

अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियाँ, क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थीं। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है-पुरी, उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय (जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है, दुनिया का मालिक जो विष्णु का पर्यायवाची है)। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा, स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया।

बारहवीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंतवर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अनंगभीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का ‘प्रतिनियुक्त घोषित किया।

ज्यों-ज्यों इस मंदिर को तीर्थस्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्त्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुग़ल, मराठे और अँग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी, सबने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा।

राजपूत और शूरवीरता की परंपराएँ

उन्नीसवीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहाँ आज का अधिकाँश राजस्थान स्थित है, राजपूताना कहते थे। इससे यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था, जहाँ केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे, लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। ऐसे अनेक समूह थे (और आज भी हैं), जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आपको राजपूत कहते हैं। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं। तथापि, अकसर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की।

ये सांस्कृतिक परंपराएँ वहाँ के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थीं। लगभग आठवीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। पृथ्वीराज (अध्याय 2) एक ऐसा ही शासक था। ये शासक ऐसे शूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में चित्र 4 संजोए रखते थे, जिन्होंने रणक्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अकसर मृत्यु का वरण किया, मगर पीठ नहीं दिखाई। राजपूत शूरवीरों की कहानियाँ काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित हैं ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण-भाटों द्वारा गाई जाती हैं। ये काव्य एवं गीत ऐसे शूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते थे और उनसे यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अकसर नाटकीय स्थितियों और स्वामीभक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था।

क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? कहीं-कहीं यह चित्रित किया गया है कि स्त्रियाँ अपने शूरवीर पतियों का जीवन-मरण, दोनों में अनुसरण करती थीं। सती प्रथा यानी विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार जो लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे, उन्हें अकसर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था।

क्षेत्रीय सीमांतों से परे – कत्थक नृत्य की कहानी

यदि शूरवीरता की परंपराएँ भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न रूपों में मिल सकती हैं, तो नृत्य के विषय में भी यही सच है। आइए, नृत्य के एक रूप, कत्थक, के इतिहास को देखें। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। ‘कत्थक’ शब्द ‘कथा’ शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कत्थक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव-भाव तथा संगीत से अपने कथावाचन को अलंकृत किया करते थे। पंद्रहवीं तथा सोलहवीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कत्थक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। राधा-कृष्ण के पौराणिक आख्यान (कहानियाँ) लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें ‘रासलीला’ कहा जाता था। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कत्थक कथाकार के मूले हाव-भाव भी जुड़े होते थे।

मुग़ल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कत्थक नृत्य राजदरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहाँ इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात् ‘घरानों’ में फूला-फलाः राजस्थान (जयपुर) के राजदरबारों में और लखनऊ में। अवध के अंतिम नवाब वाजिदअली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला- रूप में उभरा। 1850-1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं, बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर संस्थापित हो गया। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतीकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा।

अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कत्थक को भी उन्नीसवीं तथा बीसवीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया। फिर भी यह ‘जीवित’ बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद तो देश में इसे छह ‘शास्त्रीय’ नृत्य रूपों में मान्यता मिल गई।

शास्त्रीय नृत्य

किस कला रूप को ‘शास्त्रीय’ माना जाए? इस प्रश्न का उत्तर देना अकसर बहुत कठिन होता है। क्या हम उस रूप या शैली को ‘शास्त्रीय’ कहते हैं, जिसका विषय धार्मिक हो? अथवा क्या हम उसे शास्त्रीय इसलिए मानते हैं, क्योंकि उसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है, जो कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से ही प्राप्त होता है। अथवा यह शास्त्रीय इसलिए है, क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है और उसमें विभिन्नताओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है? ये ऐसे प्रश्न हैं, जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। यह भी स्मरणीय है कि बहुत-से ऐसे नृत्य-रूपों में, जिन्हें ‘लोकनृत्य’ की श्रेणी में रखा गया है, वे विशिष्टताएँ पाई जाती हैं, जिन्हें ‘शास्त्रीय’ रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। यद्यपि ‘शास्त्रीय’ विशेषण का प्रयोग उन कला रूपों की श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, फिर भी यह हमेशा शब्दशः सही नहीं होता है। अन्य नृत्य-रूप, जिन्हें इस समय शास्त्रीय माना जाता है, निम्नलिखित है:

भरतनाट्यम् (तमिलनाडु)

कथाकली (केरल)

ओडिसी (उड़ीसा)

कुचिपुड़ि (आंध्र प्रदेश)

मणिपुरी (मणिपुर)

संरक्षकों के लिए चित्रकला – लघुचित्रों की परंपरा

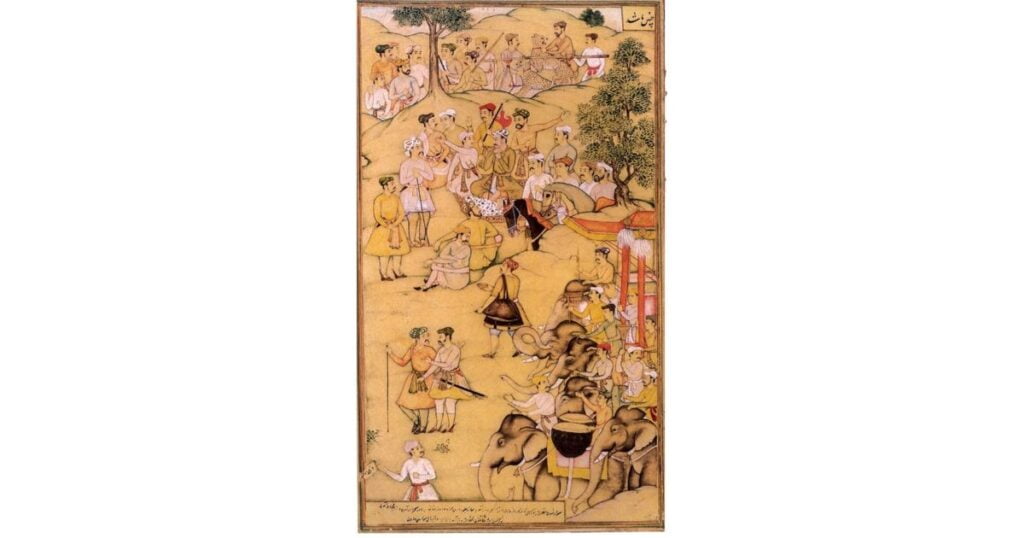

एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई, वह थी लघुचित्रों की परंपरा । लघुचित्र (जैसा कि उनके नाम से पता चलता है) छोटे आकार के चित्र होते हैं, जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज़ पर चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघुचित्र, तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र, जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मुग़ल बादशाह अकबर, जहाँगीर और शाहजहाँ ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पाण्डुलिपियाँ चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियाँ आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थीं और उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अकसर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान-प्रदान किया जाता था और ये कुछ गिने-चुने लोगों बादशाह और उनके घनिष्ठ जनीं – द्वारा ही देखे जा सकते थे।

मुग़ल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुग़ल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबारों में चले गए। परिणामस्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती राजदरबारों को प्रभावित किया। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मुग़ल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए, शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इनके साथ-साथ, मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषयों का चित्रण बराबर जारी रहा।

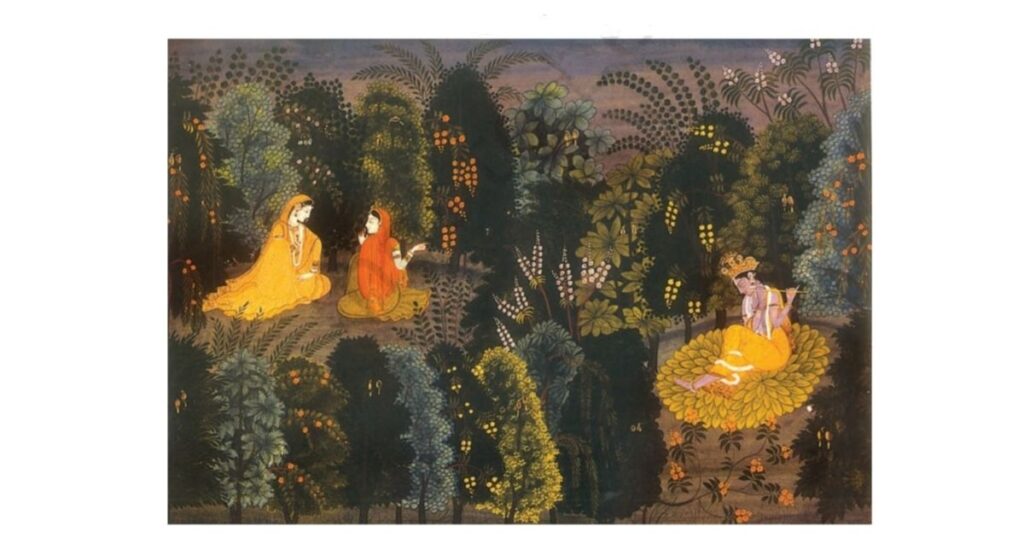

ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था, आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द-गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका। सत्रहवीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में, इस क्षेत्र में लघुचित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावप्रवण शैली का विकास हो गया, जिसे ‘बसोहली’ शैली कहा जाता है। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई वह थी- भानुदत्त की रसमंजरी। 1739 में नादिरशाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणामस्वरूप मुग़ल कलाकार, मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। उन्हें वहाँ जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। अठारहवीं शताब्दी के मध्य भाग तक, कांगड़ा के कलाकारों ने एक नयी शैली विकसित कर ली, जिसने लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत, वहाँ की वैष्णव परंपराएँ थीं। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी।

स्मरण रहे कि साधारण स्त्री-पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फ़र्श आदि पर अपनी कलाकृतियाँ चित्रित करते थे। कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघुचित्र राजमहलों में सावधानीपूर्वक रखे जाते थे, जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहें।

बंगाल – नज़दीक से एक नज़र

एक क्षेत्रीय भाषा का विकास

जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था, हम अकसर क्षेत्रों के नाम वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। इसलिए हम यह मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली (बंगला) ही बोलते थे। किंतु यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली, संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। प्रारंभिक (ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी के मध्य भाग के) संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएँ नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ?

ईसा पूर्व चौथी-तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध (दक्षिण बिहार) के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा। चौथी शताब्दी के दौरान, गुप्तवंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहाँ ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्यघाटी के भाषायी तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए और सातवीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्यून सांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था।

आठवीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया (अध्याय 2)। चौदहवीं से सोलहवीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे (अध्याय 3)। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश (बंगाल) को जीत लिया, तो उसे ‘सूबा’ माना जाने लगा। उस समय प्रशासन की भाषा तो फ़ारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी।

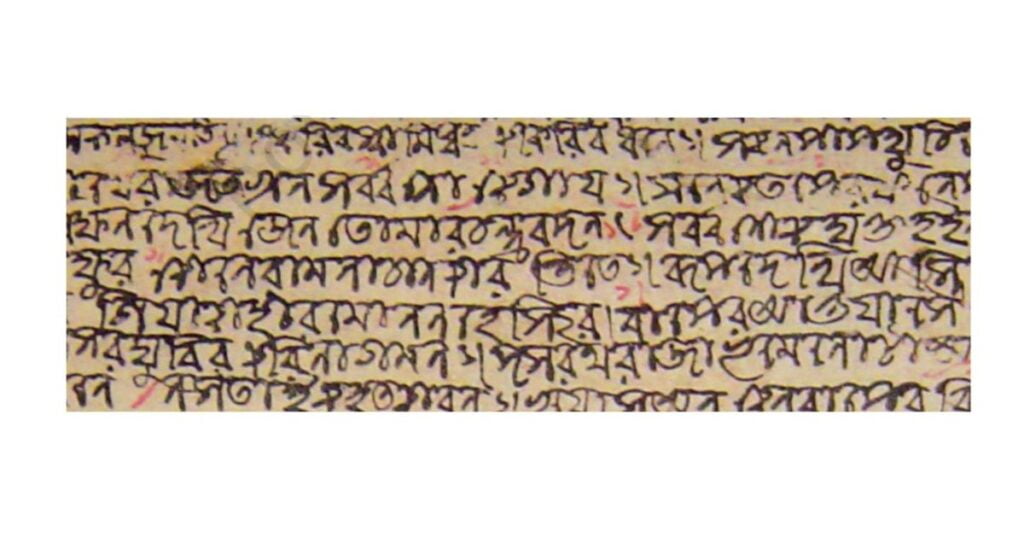

वस्तुतः पंद्रहवीं शताब्दी तक आते-आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह, एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे अब पश्चिमी बंगाल कहा जाता है। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा गैर-संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार, जो जनजातीय भाषाओं, फ़ारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया है।

बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणियों में बाँटा जा सकता है- एक श्रेणी, संस्कृत की ऋणी है और दूसरी, उससे स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, ‘मंगलकाव्य’ (शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य, जो स्थानीय देवी-देवताओं से संबंधित है), और भक्ति साहित्य जैसे- गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ (अध्याय 6) आदि शामिल हैं।

दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है जैसे, मैनामती-गोपीचंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परीकथाएँ, लोककथाएँ और गाथागीत।

मैनामती, गोपीचंद्र और धर्म ठाकुर

नाथ लोग, संन्यासी होते थे जो तरह-तरह की यौगिक क्रियाएँ करते थे।

यह गीत-विशेष, जो अकसर अभिनीत किया जाता है, यह बताता है कि रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोपीचंद्र को अनेक बाधाओं के समक्ष, संन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रोत्साहित किया था।

धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव हैं, जिनकी पूजा अकसर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है।

पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल-निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियाँ पाई गई हैं, जिनमें यह इंगित किया गया है कि उनकी रचना पंद्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध और अठारहवीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई थी। दूसरी श्रेणी की कृतियाँ मौखिक रूप से कही-सुनी जाती थीं, इसलिए उनका काल-निर्णय सही-सही नहीं किया जा सकता है। वे खासतौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थीं, जहाँ ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था।

पीर और मंदिर

सोलहवीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण-पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया था। ज्यों-ज्यों वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, वे जंगलों को साफ़ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। शनैः शनैः स्थानीय मछुआ तथा स्थानांतरीय खेती करने वाले लोग, जो अकसर जनजातीय थे, किसानों के नए समुदायों में मिल गए।

इन्हीं दिनों बंगाल पर मुग़लों का नियंत्रण स्थापित हो गया था, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अकसर उस पर मसजिदें बना लेते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थीं।

प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। ये सुख-सुविधाएँ तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान कीं। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिकाएँ भी अदा करते थे। कभी-कभी ऐसा समझा जाता था, कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियाँ हैं। स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे।

इस पीर श्रेणी में संत या सूफ़ी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी-देवता और यहाँ तक कि जीवात्माएँ भी शामिल थे। पीरों की पूजा पद्धतियाँ बहुत ही लोकप्रिय हो गईं और उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती हैं।

बंगाल में पंद्रहवीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर ज़ोरों पर रहा, जो उन्नीसवीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। हमने देखा है (अध्याय 2) कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अकसर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते थे, जो शक्तिशाली बन रहे थे। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्तिभाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी-गारे से अनेक मंदिर ‘निम्न’ सामाजिक समूहों जैसे कालू (तेली), कंसारी (घंटा धातु के कारीगर) आदि के समर्थन से बने थे। यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया। जैसे-जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी प्रस्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी-देवता, जो पहले गाँवों में छान-छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे, को ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई तो उनकी प्रतिमाएँ मंदिरों में स्थापित की जाने लगीं।

इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह ‘दोचाला’ (दो छतों वाली) या ‘चौचाला’ (चार छतों वाली) होती थी। इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रार्दुभाव हुआ। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी चार छतों वाली, ढाँचे में चार त्रिकोणीय छतें चार दीवारों पर रखी जाती थी, जो ऊपर तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक जाती थीं। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी टाइलों अथवा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थीं। कुछ मंदिरों में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुँच चुकी थीं।

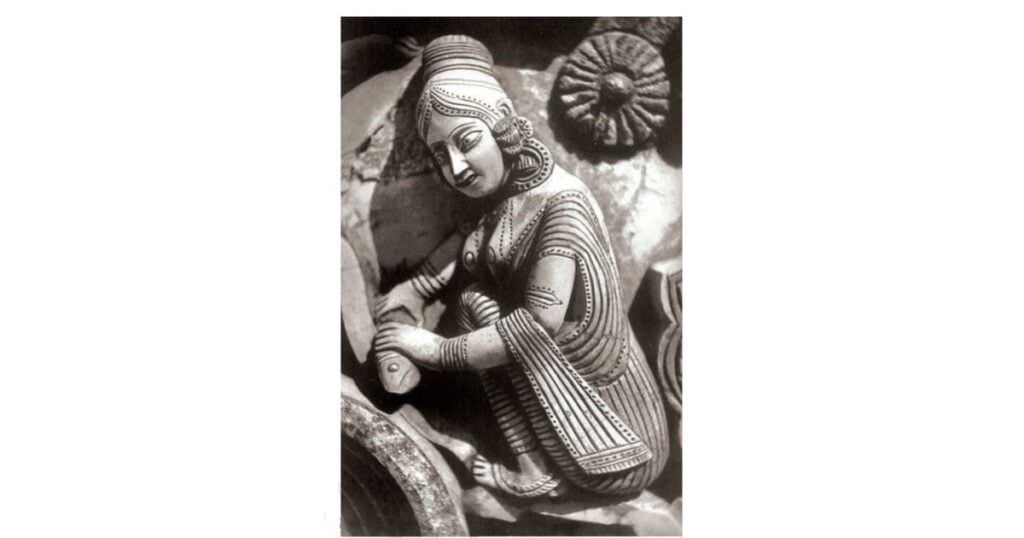

मछली, भोजन के रूप में

परंपरागत भोजन संबंधी आदतें, आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती हैं। बंगाल एक नदीय मैदान है, जहाँ मछली और धान की उपज बहुतायत से होती है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन-सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा रहा है और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान-स्थान पर उल्लेख मिलता है। इससे ज्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियाँ लगी हैं, उनमें भी मछलियों को साफ़ करते हुए और टोकरियों में भर कर बाज़ार ले जाते हुए दर्शाया गया है।

ब्राह्मणों को सामिष भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी। बृहद्धर्म पुराण, जो बंगाल में रचित तेरहवीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ हैं, ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी।

यह भी पढ़ें : ईश्वर से अनुराग : अध्याय 6

फिर से याद करें

1. निम्नलिखित में मेल बैठाएँ:

| अनंतवर्मन | केरल |

| जगन्नाथ | बंगाल |

| महोदयपुरम | उड़ीसा |

| लीला तिलकम | कांगड़ा |

| मंगलकाव्य | पुरी |

| लघुचित्र | केरल |

Ans.

| अनंतवर्मन | उड़ीसा |

| जगन्नाथ | पुरी |

| महोदयपुरम | केरल |

| लीला तिलकम | केरल |

| मंगलकाव्य | कांगड़ा |

| लघुचित्र | बंगाल |

2. मणिप्रवालम् क्या है? इस भाषा में लिखी पुस्तक का नाम बताएँ।

Ans. मणिप्रवालम’ एक भाषा-शैली है। मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ है-हीरा और मुँगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ-साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है।

3. कत्थक के प्रमुख संरक्षक कौन थे?

Ans. राजस्थान के राजदरबार और लखनऊ के नवाब नृत्य-शैली के प्रमुख संरक्षक थे। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा।

4. बंगाल के मंदिरों की स्थापत्यकला के महत्त्वपूर्ण लक्षण क्या हैं?

Ans. बंगाल के मंदिरों की स्थापत्यकला के महत्त्वपूर्ण लक्षण

1. स्थानीय देवी-देवता जो पहले गाँवों में छान-छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे।

2. मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह दोचाला (दो छतों वाली) या चौचाला (चार छतों वाली) होती थी।

3. मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार बबूतरे पर बनाए जाते थे। उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी।

4. मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी टाइलों अथवा मिट्टी की पट्टियों से सजी हुई थीं।

आइए विचार करें

5. चारण-भाटों ने शूरवीरों की उपलब्धियों की उदघोषणा क्यों की?

Ans. चारण-भाटों द्वारा शूरवीरों की उपलब्धियों की उद्घोषणा के कारण-

• चारण-भाटों द्वारा गाए गए काव्य एवं गीत ऐसे शूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते थे।

• चारण-भाटों से यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे।

6. हम जनसाधारण की तुलना में शासकों के सांस्कृतिक रीति-रिवाजों के बारे में बहुत अधिक क्यों जानते हैं?

Ans. शासकों के सांस्कृतिक रीति-रिवाजों की अधिक जानकारी के कारण

1. शासकों द्वारा निर्मित कराए गए धार्मिक स्मारकों में हमें उनके सांस्कृतिक रीति-रिवाजों की जानकारी मिलती है।

2. सांस्कृतिक परंपराएँ कई क्षेत्रों के शासकों के आदशों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी थीं।

3. शासकों के सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में यात्रा-वृत्तांतों तथा कई रचनाकारों द्वारा भी वर्णन किया गया है।

7. विजेताओं ने पुरी स्थित जगन्नाथ के मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने के प्रयत्न क्यों किए?

Ans. ज्यों-ज्यों जगन्नाथ मंदिर को तीर्थस्थल यानी तीर्थयात्रा के केन्द्र के रूप में महत्त्व प्राप्त होता गया, सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी उसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उडीसा को जीता. जैसे मुगल, मराठे और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कम्पनी, सबने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे सब महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा।

8. बंगाल में मंदिर क्यों बनाए गए?

Ans. बंगाल में पंद्रहवीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दोर जोरों पर रहा, जो उन्नीसवीं सदी तक चला। मंदिर निर्माण के कई कारण थे।

1. मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अकसर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते थे, जो शक्तिशाली बन रहे थे। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्तिभाव का प्रदर्शन करना चाहते थे।

2. बंगाल में जैसे-जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन मंदिर स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी प्रस्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी।

9. भवनों, प्रदर्शन कलाओं, चित्रकला के विशेष संदर्भ में अपने क्षेत्र की संस्कृति के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण लक्षणों/ विशेषताओं का वर्णन करें।

Ans. हमारी संस्कृति और हमारे क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएँ :

• हिंदू संस्कृति

• देवी-देवताओं की पूजा।

• साल भर कई त्योहारों का उत्सव।

• विशाल मंदिर, भजन और कीर्तन।

• देवी-देवताओं की पेंटिंग।

1 thought on “क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण : अध्याय 7”