चित्र 1 – 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुग़ल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए।

कंपनी दीवान बन गई

12 अगस्त 1765 को मुग़ल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का ज़िम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेज़ों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी।

दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी ज़मीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूँढ़ना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूँढ़ना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी ज़रूरत की चीज़े खरीदती बेचती रहे।

समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गाँव-देहात में पहले शासन चला चुके थे और जिनके पास ‘अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना तो ज़रूरी था लेकिन उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता था। यह काम कैसे हो? इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और मनमाफिक फसलों की खेती कैसे करायी?

कंपनी की आमदनी

कंपनी दीवान तो बन गई थी लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी-भरकम लगान तो चाहती थी लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेश्मी कपड़ा खरीदे। इसी कारण, पाँच साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दोगुना हो चुका था। 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चाँदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़े खरीदी जा सकती थीं।

जल्दी ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फँसती जा रही है। कारीगर गाँव छाड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीजें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थीं। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे। कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में एक करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इस अकाल में लगभग एक-तिहाई आबादी समाप्त हो गई।

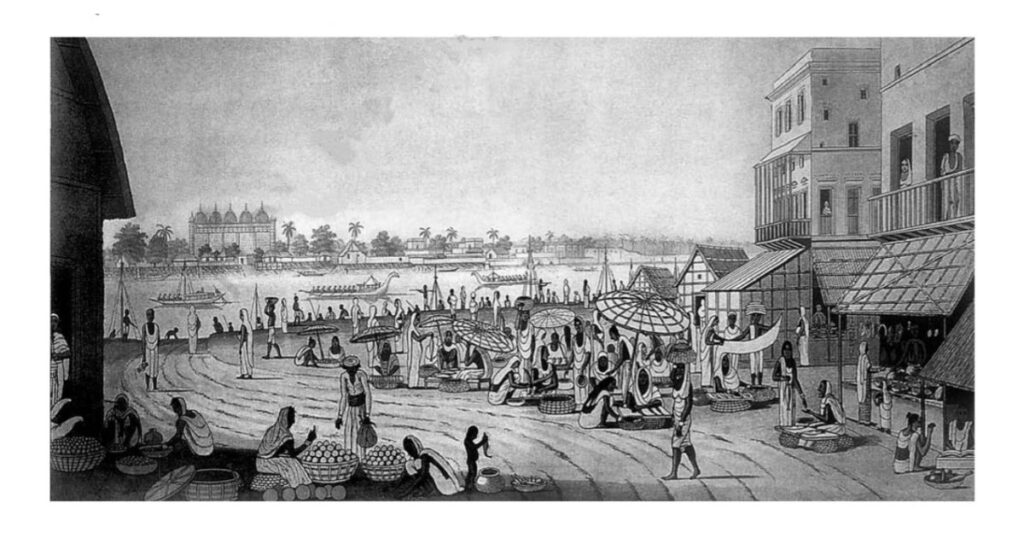

चित्र 2 – बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद का एक साप्ताहिक हाट।

ग्रामीण इलाकों के किसान और कारीगर अपनी चीजें बेचने और ज़रूरत की चीजें ख़रीदने के लिए नियमित रूप से बाज़ारों में आते थे। आर्थिक संकट के समय इन बाज़ारों पर बहुत बुरा असर पड़ता था।

खेती में सुधार की ज़रूरत

अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? कंपनी के ज़्यादातर अफ़सरों को यह लगने लगा था कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना ज़रूरी है।

यह काम किस तरह किया जा सकता था? इस सवाल पर दो दशकों तक बहस चली। आख़िरकार कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को ज़मींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का ज़िम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उसमें इज़ाफ़ा नहीं किया जाना था। अंग्रेज़ों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और ज़मींदारों को ज़मीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की माँग बढ़ने वाली नहीं थी इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे।

चित्र 3 – चार्ल्स कॉर्नवालिस।

जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर-जनरल था।

समस्या

मगर स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी ज़मींदार ज़मीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में, कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में ज़मींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो ज़मींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी ज़मींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी ज़मींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी।

उन्नीसवीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाज़ार में कीमतें बढ़ीं और धीरे-धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे ज़मींदारों की आमदनी में तो सुधार आया लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी।

लेकिन ज़मींदारों को अभी भी ज़मीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी ज़मीन गंवा चुके थे। जो बचे रह गए थे अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक ज़मींदार किसानों को ज़मीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे उन्हें जमीन में सुधार की परवाह नहीं थी।

दूसरी तरफ़, गाँवों में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसान को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अकसर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था।

एक नयी व्यवस्था

उन्नीसवीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना ज़रूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्च चलाने के लिए और पैसे की ज़रूरत हो तो वह स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती है?

बंगाल प्रेजिडेंसी के उत्तर-पश्चिमी प्रांतों (इस इलाके का ज़्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है) के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज़ ने एक नयी व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गाँव एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गाँव-गाँव का दौरा किया, जमीन की जाँच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति-रिवाज़ों को दर्ज किया। गाँव के एक-एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गाँव या ग्राम समूह (महाल) से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया बल्कि उसमें समय-समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का ज़िम्मा ज़मींदार की बजाय गाँव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महालवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया।

मुनरो व्यवस्था

ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नयी व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहाँ जो नयी व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवार (या रैयतवारी) का नाम दिया गया। कैप्टन एलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आज़मा कर भी देख लिया था। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे-धीरे पूरे दक्षिणी भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई।

रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत ज़मींदार नहीं थे। इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों (रैयतों) से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानीपूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेज़ों को पिता की भाँति किसानों की रक्षा करनी चाहिए।

सब कुछ ठीक नहीं था

नयी व्यवस्थाएँ लागू होने के बाद महज़ कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएँ दिखाई देने लगीं। ज़मीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे। रैयत गाँवों से भाग रहे थे। बहुत सारे क्षेत्रों में गाँव वीरान हो गए थे। आशावादी अफ़सरों को उम्मीद थी कि नयी व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं।

यूरोप के लिए फ़सलें

अंग्रेज़ों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फ़सलें भी पैदा की जा सकती हैं। अठाहरवीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफ़ीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज़ देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फ़सल के लिए किसानों को मज़बूर करते रहे- बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत (वर्तमान उत्तर प्रदेश) में गन्ना, पंजाब में गहूँ, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, मद्रास में चावल ।

यह कैसे किया गया? अंग्रेज़ों ने अपनी ज़रूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए इसी तरह की एक फ़सल, उत्पादन की ऐसी ही एक पद्धति को अच्छी तरह समझें।

क्या रंग का भी कोई इतिहास है?

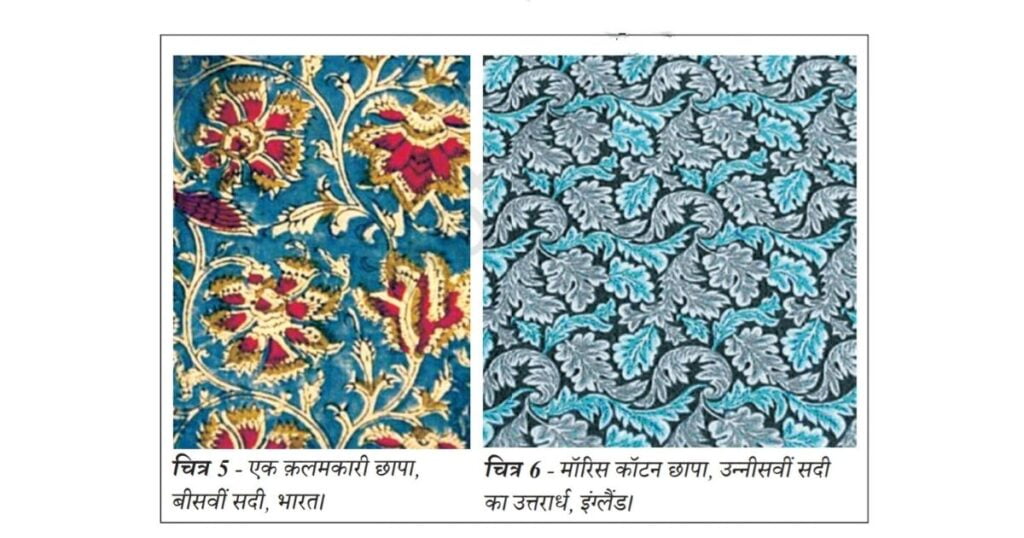

चित्र 5 और 6 में सूती कपड़े के छापों की दो तसवीरें दी गई हैं। बाईं तरफ़ (चित्र 5) की तसवीर में भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ़ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं। दोनों छापों में एक बात समान है- दोनों में ही गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह पैदा किया गया?

इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता था। इस बात की काफ़ी संभावना है कि उन्नीसवीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधों से ही तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था।

भारतीय नील की माँग क्यों थी?

नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। तेरहवीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रँगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे।

उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाज़ारों में पहुँचती थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊँची रहती थी। इसीलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। वोड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वोड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें।

मगर कपड़े को रँगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था जबकि वोड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। सत्रहवीं सदी तक आते-आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राज़ी कर लिया। कैरीबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डॉमिंग्यू में फ़्रांसीसी, ब्राज़ील में पुर्तगाली,

जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पैनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी

अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बाग़ान सामने आ गए थे। अठारहवीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की माँग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगीकरण का युग शुरू हो चुका था और उसके कपास उत्पादन में भारी इज़ाफ़ा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की माँग और तेज़ी से बढ़ने लगी। जब नील की माँग बढ़ी उसी दौरान वेस्टइंडीज़ और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। ब्रिटेन के रँगरेज़ अब नील की आपूर्ति के लिए बैचेनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे।

यह नील कहाँ से मिल सकता था?

भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी

यूरोप में नील की बढ़ती माँग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूँढ़ने लगी।

अठाहरवीं सदी के आख़िरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेज़ी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाज़ारों पर छा गया था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30 प्रतिशत था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95 प्रतिशत हो चुका था।

जैसे-जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफ़सर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियाँ छोड़ दीं। भारी मुनाफ़े की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था उन्हें कंपनी और नए-नए बैंक कर्जा देने को तैयार रहते थे।

चित्र 7 – सेंट डॉमिंग्यू में गुलामों की बग़ावत, अगस्त 1791, जनवरी स्कुहदोल्स्की का चित्र।

अठाहरवीं सदी में फ़्रांसीसी बाग़ान मालिकों ने कैरीबियाई द्वीप समूह में स्थित फ़्रांसीसी उपनिवेश सेंट डॉमिंग्यू में नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया। इन बाग़ानों में काम करने वाले अफ़्रीकी गुलाम 1791 में बग़ावत पर उतर आए। उन्होंने बाग़ान जला दिए और अपने धनी मालिकों को मार डाला। 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी। इन घटनाओं की वजह से कैरीबियाई द्वीपों में नील की खेती ठप्प हो गई।

नील की खेती कैसे होती थी?

नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे- निज और रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बाग़ान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे। या तो वह जमीन खरीद लेते थे या दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन भाड़े पर ले लेते थे और मज़दूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे।

निज खेती की समस्याएँ

बाग़ान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ ज़मीन पर की जा सकती थी। ऐसी जमीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी। यहाँ-वहाँ छोटे-मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े-बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी। इस तरह की ज़मीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थीं? उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द-गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने के प्रयास किए और वहाँ के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता था।

मज़दूरों का इंतज़ाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मज़दूरों की जरूरत होती थी। मज़दूरों की जरूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धन की खेती में व्यस्त रहते थे।

बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल-बैलों की भी ज़रूरत थी। एक बीघा नील की खेती के लिए दो हल चाहिए होते थे। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बाग़ान मालिक के पास एक हज़ार बीघा ज़मीन है तो उसे ‘दो हज़ार हलों की ज़रूरत पड़ती। हलों को ख़रीदना और उनका रखरखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे। उन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों को ज़रूरत होती थी उसी समय किसानों के हल-बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे।

उन्नीसवीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25 प्रतिशत से भी कम जमीन आती थी। बाकी ज़मीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत थी।

रैयतों की ज़मीन पर नील की खेती

रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध (सट्टा) करते थे। कई बार वे गाँव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ़ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बाग़ान मालिकों से नक़द कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25 प्रतिशत ज़मीन पर नील की खेती करनी होती थी। बाग़ान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का ज़िम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था।

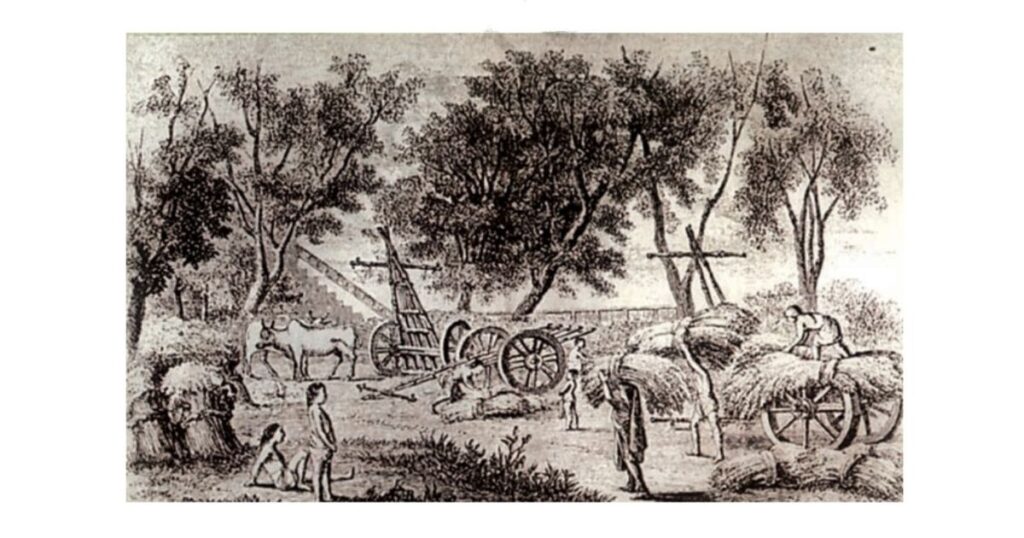

चित्र 8 – उन्नीसवीं सदी की शुरुआत में बंगाल के मज़दूर नील की खेती करते हुए। भारत में नील के पौधों की कटाई अधिकांशतः पुरुष ही करते थे।

जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था और वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता था।

चित्र 9 – खेतों से फैक्ट्री में लाए जा रहे नील के पौधों के गठ्ठर।

नील गाँव आमतौर पर बाग़ान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। कटाई के बाद नील के पौधों को कारखाने में स्थित बैटस (हौद) में पहुँचा दिया जाता था। रंग बनाने के लिए 3 या 4 कंडों की ज़रूरत पड़ती थी। प्रत्येक हौद का अलग काम था। नील के पौधों से पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोया जाता था (इस हौद को किणवन या स्टीपर कुंड कहा जाता था)। जब पौधे किणवित हो जाते थे तो द्रव्य में बुलबुले उठने लगते थे। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और द्रव्य को एक और हौद में छान दिया जाता था। दूसरा हौद पहले हौद के ठीक नीचे होता था।

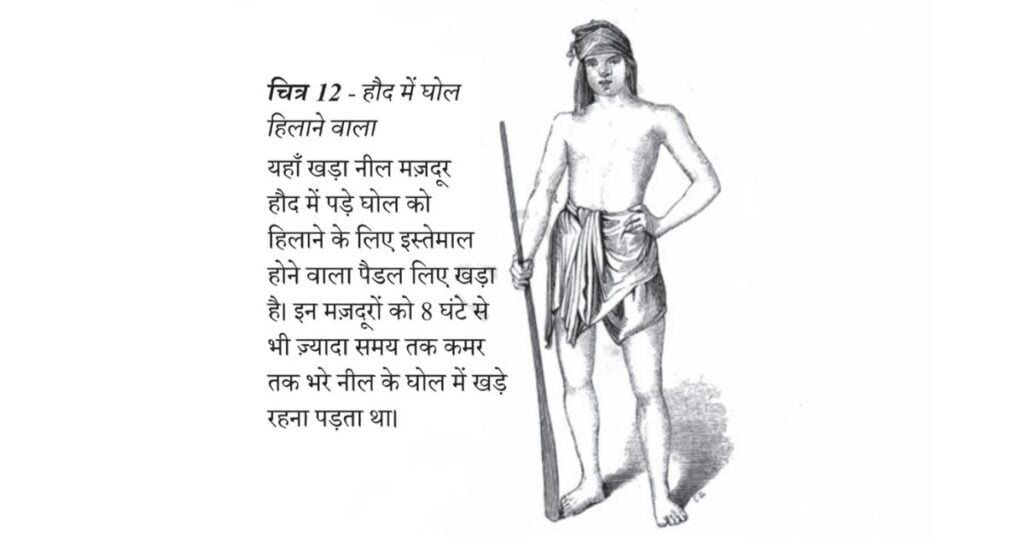

दूसरे हौद (बीटर वाट) में इस घोल को लगातार हिलाया जाता था और पैडलों से खंगाला जाता था। जब यह द्रव्य हरा और उसके बाद नीला हो जाता था तो हौद में चूने का पानी डाला जाता था। धीरे-धीरे नील की पपड़ियाँ नीचे जम जाती थीं और ऊपर साफ़ द्रव्य निकल आता था।

द्रव्य को छानकर अलग कर लिया जाता था और नीचे जमी नील की गाद – नील की लुगदी – को दूसरे कुंड (निथारन कुंड) में डाल दिया जाता था। इसके बाद उसे निचोड़कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था।

चित्र 13 – बिक्री के लिए नील तैयार है। यहाँ आप उत्पादन की आखिरी अवस्था को देख सकते हैं। दबाकर साँचों में डाल दी गई नील की लुगदी को काटकर मज़दूर उन पर मुहर लगा रहे हैं। पीछे वाले हिस्से में एक मज़दूर इन टुकड़ों को सुखाने के लिए ले जा रहा है।

जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी और कर्जा का सिलसिला कभी ख़त्म ही नहीं होता था। समस्याएँ और भी थीं। बाग़ान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करें। लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थीं और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थीं। नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी।

“नील विद्रोह” और उसके बाद

मार्च 1859 में बंगाल के हज़ारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे-जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बाग़ान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर-कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ीं। बाग़ान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बाग़ान मालिकों की तरफ़ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमाश्ता – एजेंटों – की पिटाई की गई। रैयतों ने कसम खा ली कि न तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और न ही बाग़ान मालिकों के लठियालों- लाठीधारी गुंडों – से डरेंगे।

नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बग़ावत की ताकत कहाँ से मिली? इसमें कोई शक नहीं कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी। लेकिन जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बग़ावत नहीं करते। ऐसा कभी-कभी ही होता है।

1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ़ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गाँवों में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए गए थे उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ आमने-सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद ज़मींदार गाँव-गाँव घूमने लगे। ज़मींदार इस बात से परेशान थे कि बाग़ान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बाग़ान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे ज़मीन ले लेते थे।

नील के किसानों को ये भी लग रहा था कि अंग्रेज़ी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 की बग़ावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले ज़िलों में एक और बग़ावत की ख़बर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट ऐशले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मज़बूर नहीं किया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया।

जैसे-जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े-लिखे लोग भी नील ज़िलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बाग़ान मालिकों की ज़ोर-ज़बरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा।

इस बग़ावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जाँच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया, ज़ोर-ज़बरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें लेकिन आगे से वे चाहें तो नील की खेती बंद कर सकते हैं।

इस बग़ावत के बाद बाग़ानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। इसके बाद बाग़ान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। उन्नीसवीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा था। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी, वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्यौता दिया। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी।

भीख माँग लूँगा परंतु “नील नहीं उगाऊँगा”

चाँदपुर, थाना हरदी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला से मंगलवार 5 जून 1800 को नील आयोग के सदस्यों ने बात की। हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों के जवाब इस तरह दिए-

डब्ल्यू.एस. सीटन कार, नील आयोग के अध्यक्ष : क्या अब तुम नील की खेती के लिए तैयार हो? अगर नहीं, तो किस तरह की शर्तों पर खेती करना चाहोगे?

हाजी मुल्ला : मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि कोई भी नयी शर्तें मुझे संतुष्ट कर सकती हैं।

श्री साले : क्या तुम एक रुपया प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहते?

हाजी मुल्ला : नहीं, मैं नहीं करूँगा। नील उगाने की बजाय में कहीं और चला जाऊँगा। भीख माँग लूँगा परंतु नील नहीं उगाऊँगा।

यह भी पढ़ें : कैसे, कब और कहाँ : अध्याय 1

फिर से याद करें

1. निम्नलिखित के जोड़े बनाएँ-

| रैयत | समूह |

| महाल | किसान |

| निज | रैयतों की जमीन पर खेती |

| रैयती | बागान मालिकों की अपनी जमीन पर खेती |

Ans.

| रैयत | किसान |

| महाल | ग्राम- मूह |

| निज | बागान मालिकों की अपनी जमीन पर खेती |

| रैयती | रैयतों की जमीन पर खेती |

2. रिक्त स्थान भरें-

(क) यूरोप में वोड उत्पादकों को नील के आयात से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था।

(ख) अठारहवीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की माँग औद्योगिकरण के कारण बढ़ने लगी।

(ग) कृत्रिम रंगों की खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय माँग पर बुरा असर पड़ा।

(घ) चंपारण आंदोलन नील बागान मालिकों के खिलाफ था।

आइए विचार करें

3. स्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए।

Ans. 1793 में परमानेंट सेटलमेंट की व्यवस्था शुरु की गई। इस व्यवस्था के तहत राजा और तालुकदारों को जमींदार बना दिया गया और उन्हें किसानों से लगान वसूलने की जिम्मेदारी दे दी गई। लगान की एक निश्चित राशि को हमेशा के लिए तय किया गया।

कम्पनी के अफसरों को लगता था कि इससे लगान नियमित रूप से मिलता रहेगा। उन्हें यह भी लगता था कि इससे जमींदारों को भूमि में निवेश करने की प्रेरणा मिलेगी। लगान की राशि नहीं बढ़ने वाली थी इसलिए ऐसा माना गया कि उत्पादन बढ़ने से जमींदारों को फायदा होगा।

अथवा

स्थायी बंदोबस्त एक भूमि प्रबंध था। इसे 1793 में बंगाल में लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था कि राज्य की ओर से राजस्व की माँग बढ़ने वाली नहीं थी इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे।

समस्याएं : अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। उन्नीसवीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ीं और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी जमीन गंवा चुके थे। लगान चुकाने के लिए उन्हें प्रायः महाजन से क़र्जा लेना पड़ता था। यदि वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था।

4. महालवारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी?

Ans. बंगाल प्रेजिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए होल्ट मैकेजी नामक अंग्रेज़ ने एक नयी व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया। यह व्यवस्था निम्नलिखित बातों में स्थायी बंदोबस्त से अलग थी:

(क) गाँव के एक-एक खेत के अनुमानित राजस्व की जोड़कर हर गाँव या ग्राम समूह से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था।

(ख) इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया बल्कि उसमें समय-समय पर संशोधनों की गुंजाइश रची गई।

(ग) राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गाँव के मुखिया को सौंप दिया गया।

5. राजस्व निर्धारण की नयी मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुई दो समस्याएँ बताइए।

Ans. नयी व्यवस्थाएँ लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएँ दिखाई देने लगी। जैसे:

(क) जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज्यादा राजस्व तय कर दिया था। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे।

(ख) रैयत गाँवों से भाग रहे थे। बहुत सारे क्षेत्रों में गाँव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नयी व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी।

6. रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे?

Ans. किसानों को नील की बहुत ही कम कीमत दी जाती थी। कर्जी का सिलसिला भी कभी समाप्त नहीं होता था। थान की खेती में बाधा-कर्जा (ऋण) देने वाले बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपनी सबसे अच्छी जमीन में ही नील की खेती करें। परंतु समस्या यह थी कि नील के पौधे की जड़ें बहुत गहरी होती थीं। वे मिट्टी की सारी शक्ति खींच लेती थीं। अतः नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी।

7. किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया?

Ans. मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील उगाने से मना कर दिया। रैयतों ने बागान मालिकों को किराया देने से मना कर दिया और नील की फैक्ट्री पर आक्रमण करने लगे। उस विद्रोह में उन्हें मुखिया और जमींदार का समर्थन भी मिला।

नील की खेती के सिस्टम की जाँच करने के लिए एक नील आयोग का गठन हुआ। कमीशन ने बागान मालिकों को दोषी करार दिया। कमीशन ने रैयत से कहा कि पुराने सट्टे का सम्मान करें और उसके बाद वे नील की खेती करने या न करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र थे। उस विद्रोह के बाद बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया।

अथवा

बंगाल प्रदेश नील का सबसे बड़ा उत्पादक था। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। परंतु किसानों के लिए यह खेती बहुत ही दमनकारी थी। बागान मालिक उनका खूब शोषण करते थे और उन पर तरह-तरह के अत्याचार करते थे। तंग आकर किसान विद्रोह पर उत्तर आये। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से इंकार कर दिया। उन्होंने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इंकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीरः कमान लेकर नीत की फैक्ट्रियों पर धावा बोलने लगे। स्त्रियां अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ीं। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बागान मालिकों की ओर से लगान वसूती के लिए आने वाले गुमाश्ता एजेंटों की जमकर पिटाई की गई। रैयतों ने कसम खा ली कि न तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और न ही बागान मालिकों के लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। 1857 की बग्रावत के बाद ब्रिटिश सरकार किसी और व्यापक विद्रोह के ख़तरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में विद्रोह की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 में इन जिलों का किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। तत्पश्चात मैजिस्ट्रेट ऐशले ईडन ने एक नोटिस किया जिसमें कहा गया था कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। इस नोटिस आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने की आज्ञा दे दी है। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा था परंतु उसकी कार्रवाई किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। सरकार को विद्रोही किसानों से बाग्रान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी स्थापित किया। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया और किसानों के साथ जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नीत की खेती रैयतों के लिए लाभ का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे वर्तमान अनुबंधों को पूरा करें, परंतु आगे से वे चाहें तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। इस विद्रोह के बाद बंगाल के बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया।

आइए करके देखें

8. चंपारण आंदोलन और उसमें महात्मा गांधी की भूमिका के बारे में और जानकारियाँ इकट्ठा करें।

Ans. अफ्रीका से वापसी के बाद गांधी जी चंपारण के नील उत्पादक किसानों के बीच उनकी समस्याओं को जानने के लिए पहुंचे।

1. गांधी जी नील उत्पादक किसानों के विरोध को अपना समर्थन दिया।

2. गांधी जी भारत में अपना पहला सत्याग्रह चंपारण से शुरू किया जोकि नील उत्पादक किसानों के समर्थन में बागान मालिकों के विरुद्ध था।

3. सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई और गांधी जी को गिरफ्तार किया गया।

4. अंत में सरकार को झुकना पड़ा और नील उत्पादक किसानों की जीत हुई तथा गांधी जी के सत्याग्रह का प्रयोग सफल रहा।

अथवा

गांधीजी के नेतृत्व में बिहार के चम्पारण जिले में सन 1917 में एक सत्याग्रह हुआ। इसे चम्पारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधीजी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के अपने आजमाए हुए अस्र का भारत में पहला प्रयोग चंपारण की धरती पर ही किया। यहीं उन्होंने यह भी तय किया कि वे आगे से केवल एक कपड़े पर ही गुजर-बसर करेंगे, इसी आंदोलन के बाद उन्हें महात्मा की उपाधि से विभूषित किया गया। यहां पर उस समय अंग्रेजों ने व्यवस्था कर रखी थी कि हर बीघे में तीन कट्टे जमीन पर नील की खेती किसानों को करनी ही होगी। पूरे देश में बंगाल के अलावा यहीं पर नील की खेती होती थी. इसके किसानों को इस बेवजह की मेहनत के बदले में कुछ भी नहीं मिलता था। उन पर 42 तरह के अजीब से कर डाले गए थे। राजकुमार शुक्ल इलाके के एक समृद्ध किसान थे। उन्होंने शोषण की इस व्यवस्था का विरोध किया, उनके काफी प्रयास करने के बाद भी कुछ न हुआ तो उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को बुलाने के लिए कांग्रेस के लखनऊ कांग्रेस में जाने का फैसला लिया। पटना के बाद अगले दिन वे दोनों मुजफ्फरपुर पहुंचे। वहां पर अगले सुबह उनका स्वागत मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष बने जेबी कृपलानी और उनके छात्रों ने किया। शुक्ल जी ने यहां गांधी जी को छोड़कर चंपारण का रुख किया, ताकि उनके वहां जाने से पहले सारी तैयारियां पूरी की जा सकें। इसके बाद कमिश्रर की अनुमति न मिलने पर भी महात्मा गांधी ने 15 अप्रैल को चंपारण की धरती पर अपना पहला कदम रखा। यहां उन्हें राजकुमार शुक्ल जैसे कई किसानों का भरपूर सहयोग मिला. पीड़ित किसानों के बयानों की कलम बद्ध किया गया। बिना कांग्रेस का प्रत्यक्ष साथ लिए हुए यह लड़ाई अहिंसक तरीके से लड़ी गई। इसकी वहां के अखबारों में भरपूर चर्चा हुई जिससे आंदोलन को जनता का खूब साथ मिला। इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा। इस तरह यहां पिछले 135 सालों से चली आ रही नील की खेती धीरे धीरे बंद हो गई।

9. भारत के शुरुआती चाय या कॉफी बागानों का इतिहास देखें। ध्यान दें कि इन बागानों में काम करने वाले मज़दूरों और नील के बागानों में काम करने वाले मज़दूरों के जीवन में क्या समानताएँ या फ़र्क थे।

Ans. कॉफी उगाने का इतिहास काफी लम्बा है। यह सबसे पहले इथोपिया में शुरू हुआ। इसके बाद अरेबिया तक जुड़ा। कॉफी येमेन तक भी फेल चुकी थी। भारत में सबसे पहले मक्का की एक तीर्थयात्रा के दौरान कॉफी बीन्स को तस्करी के जरिए कमर में बांधकर येमेन से लाया गया था। फिर इसे काफी लंबे समय तक चंद्रगिरी की पहाडियों में उगाया गया। कॉफी की जितनी बात की जाये उतनी ही कम होगी। कॉफी आज तोगों के जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। नील बागान और चाय बागान के श्रमिकों में निम्नलिखिति प्रकार से समानताएं थीं:

• श्रमिकों को उनके द्वारा किए गए उत्पादन के अनुसार कम कीमत मिलती थी।

• मालिकों और राजस्व संग्रहकर्ताओं द्वारा नील बागान और चाय बागान के श्रमिकों शोषण किया जाता था।

• उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं दी जाती थी।

• श्रमिक दिन रात मेहनत करते थे लेकिन लाभ केवल मालिकों को मिलता था।

1 thought on “ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना : अध्याय 3”