उपापचय के निष्क्रिय पदार्थ

उपापचय क्रियाओं के कारण कोशिका के अन्दर विभिन्न प्रकार के निर्जीव पदार्थ उत्पन्न होते हैं। इन्हें तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है। यथा-

A. संचित पदार्थ

B. स्त्रावित पदार्थ

C. उत्सर्जी पदार्थ

संचित पदार्थ

संचित पदार्थों का निर्माण पौधों की कोशिकाओं में निरन्तर होता रहता है। यह पौधों के लिये पोषक पदार्थ है तथा मुख्य रूप से भूमिगत तन्नों, जड़, कलियों व बीजों में अधिकता में पाये जाते है। संचित पदार्थ निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। यथा-

1. कार्बोहाइड्रेट्स

कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से बने यौगिक हैं जिनमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात जल (H2O) के समान 2:1 होता है। ग्लूकोज (C6H12O6), फ्रक्टोज (C6H12O6), सुक्रोस (C12H22O11), स्टार्च (C6H10O5)n आदि यौगिक कार्बोहाइड्रेट श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जल के समान होने के कारण इन्हें कार्बन का हाइड्रेट (Hydrates of Carbon) माना जाता है। फलतः यौगिकों का नाम कार्बोहाइड्रेट रखा गया है। जिसका अणु सूत्र (CH₂O)n है। संरचना के आधार पर इनको अधोलिखित श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। यथा-

(i) मोनोसैकेराइड्स : राइबोस, डिऑक्सीराइबोस, जाइलोस (5 कार्बन परमाणु), ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज एवं मैनोस (6 कार्बन परमाणु)।

(ii) डाइसैकेराइड्स : सुक्रोज, माल्टोस, लैक्टोस*

(iii) ट्राइसैकेराइड्स रैफीनोस

(iv) ओलिगोसैकेराइड्स माध्यमिक अस्थायी यौगिक।

(v) पॉलिसैकेराइड्स – इनूलिन, मण्ड* (Starch), सेलुलोस*, हेमीसेलुलोस, लिग्निन, जाइलन (Xylan), ग्लाइकोजन, पेक्टिन, गोंद (Gum) एवं म्यूसिलेज आदि।

ग्लूकोस कार्बन संश्लेषण की प्रथम उपज है और सभी क्लोरोफिल वाले पौधों में होता है। राइबोस एवं डिऑक्सीराइबोज पेन्टोज शर्करा हैं, जो क्रमशः R.N.A. एवं D.N.A. में पाये जाते हैं। फ्रक्टोज फलों में मिलता है। सुक्रोज गन्ना तथा चुकन्दर में पाया – जाता है। लैक्टोज दूध में तथा माल्टोज अंकुरित बीजों में पाया जाता – है। ज्ञातव्य है कि मोनोसैकराइड एवं डाइसैकेराइड स्वाद में मीठे होते – हैं और शर्कराएँ (Sugars) कहलाते हैं। इनमें फ्रक्टोज सर्वाधिक मीठा होता है। रैफीनोस एक ट्राइसैकेराइड है जो पौधों में होता है।

पॉलिसैकेराइड्स अक्रिस्टलीय एवं जल में अविलय अथवा – बहुत कम विलय ठोस पदार्थ हैं, जिनका स्वाद मीठा नहीं होता है। इसीलिए इन्हें अशर्कराएँ (Non Sugars) कहते हैं। इनमें इनूलिन, डेहलिया की जड़ों में; स्टार्च चावल, आलू, गेहूँ, मक्का एवं केला – आदि में पाया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर यह शर्करा में – बदल जाता है। यह आयोडीन के घोल में नीला-बैंगनी रंग देता है। – ग्लाइकोजन जन्तुओं, नीली-हरी शैवाल, अवपंक फफूंदी (Slim mold), कवकों तथा जीवाणुओं में पाया जाता है। सेलुलोस कोशा भित्ति में पाया जाता है। कपास एवं कागज सेलुलोस होते हैं। कवकों की कोशिका-भित्ति, क्यूटिकिल तथा कीटों का बाह्य कंकाल पेक्टिन का बना होता है। पेक्टिन का प्रयोग खाने की जैली व गुटखों के रूप में किया जाता है।

2. वसा, चर्बी तथा तैलीय पदार्थ

इनका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन एवं आक्सीजन के संयोग से होता है परन्तु इसमें आक्सीजन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में बहुत कम होती है। वे पानी में अघुलनशील है तथा कार्बनिक पदार्थ जैसे- क्लोरोफार्म, ईथर, एसीटोन आदि में घुलनशील है। ये कोशाद्रव्य में बूँदों के रूप में पाये जाते है। इन पदार्थों के आक्सीकरण से कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा दो गुना अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है।

3. नाइट्रोजनी पदार्थ

• प्रोटीन-यह अत्यन्त जटिल, कलिकीय, अधिक अणुभार तथा अनिश्चित गलनांक (melting point) वाले कार्बनिक पदार्थ होते है। इनका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं सल्फर द्वारा होता है;* इनके अलावा इनमें आयरन (Fe) एवं फास्फोरस भी हो सकते हैं। मुख्य तत्वों के प्रतिशत नीचे दिये गये हैं-

C=51%, O=25%, N= 7%, N = 16%, S* = 4%

ये जीवद्रव्य में गाढ़े कोलॉइडी साल की तरह तथा ठोस दशा में संचित प्रोटीन कण के रूप में बीजों में पाये जाते हैं। कुछ प्रोटीन एन्जाइम की तरह कार्य करते हैं तथा इकाई झिल्ली का निर्माण करते हैं। हरे रंग का पदार्थ क्लोरोफिल भी मैग्नीशियम व प्रोटीन का मिश्रण है।* श्वसन में ऑक्सीजन को परिवाहित करने वाले साइटोक्रोम लौह और प्रोटीन के मिश्रण है।*

➤ एमाइड्स –

एमाइड ऐमीनों अम्ल के लवण हैं। जैसे ऐस्पेरोजीन व ग्लूटेनीन। संचित करने वाले भागों में ये कणों के रूप में पाये जाते हैं जिन्हें एल्यूरोन कण (Aleurone grain) कहते हैं।

स्त्रावित पदार्थ

स्रावी पदार्थ पौधों के भोजन के रूप में कार्य नहीं करते हैं। ये प्रायः विशेष प्रकार की थैलियों या ग्रन्थियों से स्रावित होते है। यथा-

• रंग देने वाले पदार्थ पौधों में हरा रंग क्लोरोफिल के कारण, नारंगी कैरोटीन के कारण तथा पीला जैन्थोफिल पिगमेंट के कारण होता है।* नीले, बैंगनी तथा गुलाबी रंग एन्थोसायनिन* के कारण होता है।

• पौधे से स्स्रावित विविध प्रकार के एन्जाइम कोलॉइडी अवस्था में रहते हुए जैव उत्प्रेरक (Bio Catalyst) का कार्य करते हैं।

• पुष्पों के विभिन्न भागों से मकरन्द (Nectar) स्रावित होता है, जो परागण में सहायक होता है।

उत्सर्जी पदार्थ

पौधों की कोशिकाओं में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप अनेकों उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। पौधों में जन्तुओं की तरह उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं। अतः उत्सर्जी पदार्थ पौधों के विभिन्न भागों में ही सूख कर रह जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं- (क) कार्बनिक (ख) अकार्बनिक

(क) कार्बनिक पदार्थ

1. एल्केलॉयड्स :- ये नाइट्रोजनयुक्त पदार्थ है जो कोशिका के अन्दर प्रोटीन के विखण्डन से प्राप्त होते हैं।* ये पौधों के संग्रह करने वाले भागों जैसे-बीज, छाल, पत्तियों इत्यादि में पाये जाते हैं तथा स्वाद में कड़वे होते हैं। ये बहुत उपयोगी होती हैं। कुछ एल्केलॉयड्स जैसे-

• क्यूनीन (Quinine) – यह सिनकोना पौधे की छाल से निकाला जाता है।* यह मलेरिया रोग के उपचार में प्रयुक्त होता है।

• रेसरपीन (Reserpine)- यह राउलफिया सर्पेन्टाइना की जड़ से प्राप्त किया जाता है, जो अधिक रक्तचाप को कम करने में प्रयोग किया जाता है।*

• निकोटीन (Nicotine)- यह तम्बाकू की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है।

• कैफीन (Caffeine) – यह कॉफी के भुने बीजो से तथा चाय की पत्तियों में मिलता है। यह दर्द को कम करता है तथा तंत्रिका तंत्र की तीव्रता बढ़ाता है।

• थीइन (Thein) – यह चाय की पत्तियों से निकाली जाती है* तथा उत्तेजक के रूप में कार्य करती है।

• स्ट्राइकनीन (Strychnine) – यह स्ट्रिकोंस के बीजों से प्राप्त की जाती है। इसका उपयोग शरीर को शक्ति प्रदान करने के लिए होता है।*

• मॉरफीन (Morphine) – यह पोस्ते के बिना पके फलों से प्राप्त की जाती है।* दर्द निवारण तथा नींद लाने हेतु इसका उपयोग होता है।*

• एट्रोपीन (Atropine) – यह एट्रोफा बेलाडोना नामक पौधे की जड़ों से प्राप्त की जाती है। * यह आँख की पुतली का आकार बढ़ाती है तथा तन्त्रिका तंत्र को उत्तेजित करती है।

(2) ग्लूकोसाइड्स (Glucosides)- ये कार्बोहाइड्रेट के नष्ट होने से बनते हैं और इनमें से कुछ औषधियों की तरह प्रयोग होते हैं। डिजिटॉनिक्सन नामक हृदय के रोगों की औषधि डिजिटेलिस परप्यूरिया नामक पौधें की ग्लूकोसाइड है।

(3) टैनिन्स (Tannins)- ये कड़वे तथा कषाय स्वाद के होते हैं। ये कोशा रस कोशा भित्ति, छाल व पत्तियों आदि में पाये जाते हैं। ये कच्चे फलों में अधिक होते हैं। * किन्तु पके फलों में कम हो जाते हैं। इनका प्रयोग चमड़े को सख्त करने, औषधि बनाने तथा रोशनाई बनाने में होता है। चाय की पत्तियों में टेनिन अधिक पाया जाता है।

(4) लैटेक्स (Latex)- यह श्वेत, पीले या भूरे रंग का दूध जैसा तरल पायस (emulsion) पदार्थ होता है। यह पौधों के घाव भरने में सहायक होता है।* पपीते के लैटेक्स से पैपेन बनाया जाता है।* हेवया ब्राजीलिएन्सिस तथा फाइकस इलास्टिका नामक पौधे के लैटेक्स से रबर बनती है।

(5) संगंधित तेल (Essential Oils)- यह वाष्पशील होते हैं तथा अधिकतर विशेष प्रकार की कोशिकाओं या ग्रन्थियों में पाये जाते हैं। ग्रन्थियों से तेल स्स्रावित होता रहता है। तेल ग्रन्थियाँ सन्तरा एवं नींबू के छिलके, यूकेलिप्टस की पत्तियों, चमेली, गुलाब, बेला जैसे फूलों के दलो (petals) में पायी जाती है। इन तेलों से अनेकों प्रकार की औषधियाँ एवं साबुन बनाये जाते है। ये तेल कीट परागण में भी सहायता करते हैं।

(6) रेजिन (Resins)- ये पीले रंग का, पानी में अघुलनशील एवं ईथर व एल्कोहल में घुलनशील पदार्थ है। इनका निर्माण सुगन्धित तेलों के ऑक्सीकरण से होता है। रेजिन का प्रयोग पेन्ट, वारनिश, तारपीन-तेल, चमड़ा एवं अनेकों प्रकार की औषधियों के निर्माण में किया जाता है। हींग (Asofoetida) फेरूला एसेफोटिडा की मोटी जड़ों से सफेद दूध के रूप में उत्पन्न होता है, * तारपीन का तेल (Terpentine oil) चीड़ (Pinus) के तने से प्राप्त एक द्रव रेजिन है।*

(7) गोंद (Gums)- गोंद कोशिकाभित्ति में पाये जाने वाले सेलुलोस के अपघटन के फलस्वरूप बनता है। ये जल में घुलनशील है। गोंद चिपकाने, दवाइयों के बनाने एवं खाने (बबूल का गोंद) के काम आता है।

(8) कार्बनिक अम्ल (Organic acids)- ये जल में घुलनशील एवं स्वाद में खट्टे होते हैं। ये पत्तियों व फलों में पाये जाते हैं। जैसे-

• इमली, अंगूर में – टारटरिक अम्ल *

• नींबू प्रजाति में – साइट्रिक अम्ल

• सेब में – मैलिक अम्ल

• खट्टी पालक + ऑक्जेलिस में ऑक्जेलिक अम्ल

(ख) अकार्बनिक उत्सर्जी पदार्थ

(i) कैल्सियम कार्बोनेट के क्रिस्टल –पीपल, बरगद, रबर आदि में कैल्सियम कार्बोनेट के क्रिस्टल अंगूर के गुच्छे के रूप में पत्तियों की बाह्य कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इन्हें सिस्टोलिथ (cystolith) कहते हैं।

(ii) सिलिका – कुछ पौधों की कोशिका भित्ति पर सिलिका के कण परतों के रूप में पाये जाते हैं। गेहूँ के भूसे तथा प्याज की पत्तियों में सिलिका अधिक मात्रा में मिलता है।

(iii) कैल्सियम ऑक्सेलेट –पौधों की कोशिकाओं में कैल्सियम ऑक्सलेट के विभिन्न आकार के क्रिस्टल मिलते हैं।

केन्द्रक

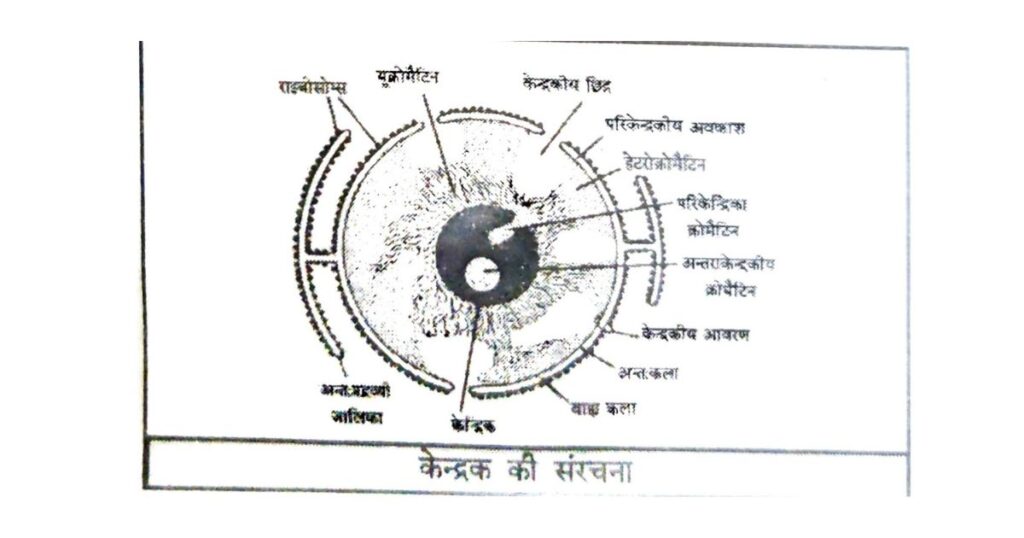

रॉबर्ट ब्राउन ने सन् 1831 में केन्द्रक की खोज की। यह आकार में गोल, अण्डाकार, घने गहरे रंग का जीवद्रव्य का एक विशेष भाग है। सामान्यतः प्रत्येक कोशिका में एक ही केन्द्रक होता है। केन्द्रक के निम्नलिखित चार भाग होते हैं-

(i) केन्द्रक-कला

(ii) केन्द्रक-द्रव्य

(iii) केन्द्रिका

(iv) क्रोमैटिन धागे

(i) केन्द्रक-कला – यह प्लाज्मा झिल्ली की भांति दोहरी झिल्ली की बनी होती है एवं केन्द्रक के चारों ओर एक आवरण बनाती है। प्रत्येक झिल्ली लाइपोप्रोटीन से बनी एक इकाई कला होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केन्द्रक-कला या तो अविकसित होती है या होती ही नहीं।

प्लाज्मा झिल्ली की तरह केन्द्रक झिल्ली वरणात्मक पारगम्य होती है। यह केन्द्रक तथा कोशिकाद्रव्य के बीच पदार्थों के आवागमन को नियन्त्रित करती है।

(ii) केन्द्रक-द्रव्य – केन्द्रक के मैट्रिक्स को केन्द्रकद्रव्य या केन्द्रक रस या कैरियोलिम्फ कहते हैं। यह न्यूक्लियोप्रोटीन का बना, पारदर्शी, कोलॉयडी, तरल पदार्थ होता है जो केन्द्रक-कला से घिरा रहता है। इसमें केन्द्रिका और क्रोमैटिन धागे के अतिरिक्त, एन्जाइम, खनिज लवण, आर.एन.ए., राइबोसोम्स आदि पाए जाते हैं।

(iii) केन्द्रिका – केन्द्रिका की खोज सर्वप्रथम फोन्टाना ने सन् 1781 में की, तत्पश्चात बोमेन ने सन् 1840 में इसे न्यूक्लिओलस नाम दिया। केन्द्रक के अन्दर एक या दो केन्द्रिकाएँ होती हैं। ये किसी झिल्ली के अभाव में सीधे केन्द्रकद्रव्य के सम्पर्क में रहती है। केन्द्रिकाएँ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती हैं तथा कोशिका विभाजन के समय गायब हो जाती है। केन्द्रिका में प्रोटीन (85%), आर.एन.ए. (10%) तथा डी.एन.ए. (5%) होता है।

(iv) क्रोमैटिन धागे – ये धागे एक- दूसरे के ऊपर फैलकर एक जाल सदृश रचना बना लेते हैं जिसे क्रोमैटिन जालिका कहते हैं, परन्तु यह वास्तविक जाल नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक क्रोमैटिन धागे का सिरा अलग होता है। कोशा विभाजन के समय ये धागे एक-दूसरे से पृथक हो जाते हैं और सिकुड़कर छोटे व मोटे हो जाते हैं, इन्हें गुणसूत्र कहते हैं।

केन्द्रक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग क्रोमैटिन हैं, जो रासायनिक दृष्टि से एक न्यूक्लिओप्रोटीन है, अर्थात् जो न्यूक्लीक अम्ल और क्षारीय प्रोटीन के मिश्रण से बना है। क्षारीय प्रोटीन विशेष रूप से हिस्टोन है जो क्षारीय अमीनो अम्ल से बना होता है।

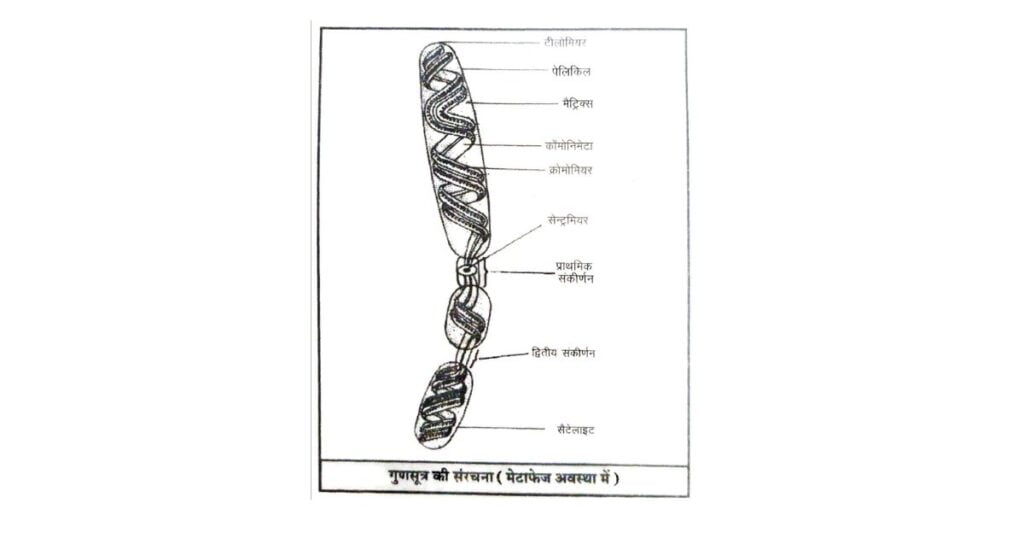

गुणसूत्र

इण्टरफेज केन्द्रक का क्रोमेटिन जालक कोशिका विभाजन के समय संघनित होकर धागों या छड़ों के समान रचनाएँ बनाती है। इन रचनाओं को गुणसूत्र (Chromosome) कहते हैं। इन्हें आनुवंशिक लक्षणों का वाहक कहते हैं।* स्ट्रासबर्गर ने 1875 में इनकी खोज की थी और वाल्डेयर (1889) ने इनके लिए क्रोमोसोम संज्ञा प्रदान की।

गुणसूत्र मैट्रिक्स (matrix) तथा डी०एन.ए. (D.N.A.) का बना होता है। मैट्रिक्स एक तरल पदार्थ है जिसमें धागे के समान एक क्रोमैटिन (Chromatin) होता है जो DNA तथा हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। क्रोमैटिन के DNA में जहाँ-जहाँ हिस्टोन प्रोटीन पाये जाते हैं उस स्थान पर क्रोमैटिन में माला के मणिका समान गोल- गोल संरचना दिखाई देती है। इन्हें क्रोमोमियर्स (Chromomeres) कहते हैं।

क्रोमैटिन तथा मैट्रिक्स चारों तरफ से एक झिल्ली द्वारा घिरा होता है। इसे पेलिकिल कहते हैं। कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र के क्रोमैटिन का द्विगुणन होता है जिससे दो पुत्री क्रोमैटिन का निर्माण होता है जिन्हें क्रोमोनीमैटा कहते हैं। जब गुणसूत्र का संघनन होता है तो दोनों क्रोमोनीमैटा सिकुड़कर मोटे तथा छोटे हो जाते हैं। अब इन्हें अर्द्धगुणसूत्र या क्रोमैटिड कहते हैं। इस प्रकार DNA द्विगुणन के पश्चात् प्रत्येक गुणसूत्र में दो क्रोमैटिड होते हैं।

प्रत्येक गुणसूत्र के दोनों क्रोमैटिड जिस स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उस स्थान को सेन्ट्रोमियर कहते हैं। सेन्ट्रोमियर पर गुणसूत्र कुछ दबा होता है। इस स्थान को प्राथमिक संकीर्णन कहते हैं। कुछ विशेष गुणसूत्रों पर एक द्वितीय संकीर्णन भी होता है। कुछ गुणसूत्रों के दूरस्थ सिरे पर एक या अधिक गाँठ के समान उभार होती है जिन्हें सैटेलाइट कहते हैं। गुणसूत्र के अंतिम छोर को टीलोमियर हैं।

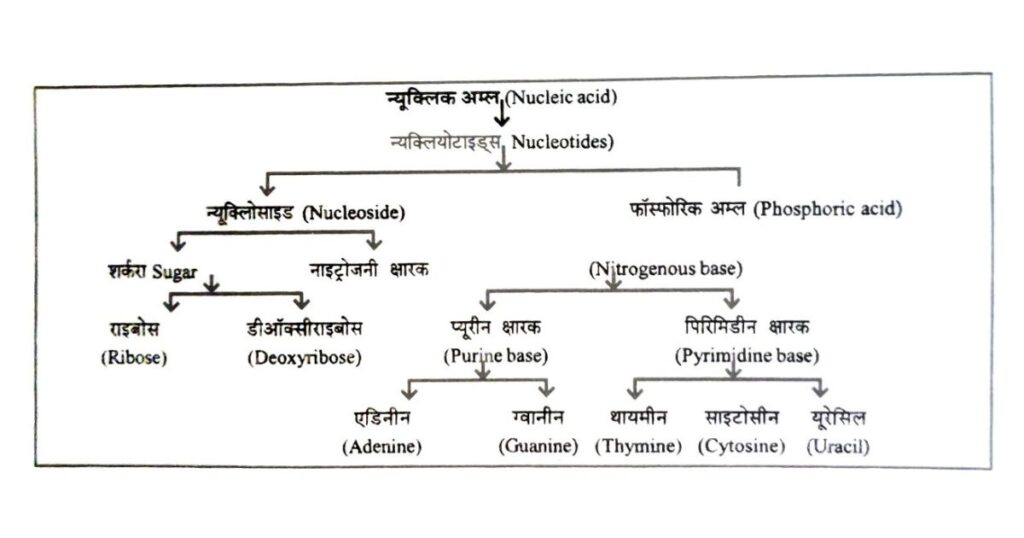

न्यूक्लिइक अम्ल

न्यूक्लिक अम्लों का प्रत्येकअणु हजारों इकाइयों या एकलकों का बना होता है, इन्हें न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं।

न्यूक्लियोटाइड्स के अणु में निम्नलिखित पदार्थों के अणु पाए जाते है-

(A) शर्करा (Sugar = S)- यह पेन्टोज प्रकार की होती है अर्थात् यह 5-कार्बन वाली शर्करा होती है। न्यूक्लियोटाइड अणु में निम्नलिखित दो प्रकार की शर्कराएँ होती हैं-

(i) राइबोस शर्करा

(ii) डीऑक्सीराइबोस शर्करा

(B) फॉस्फेट (Phosphate = P) या फॉस्फोरिक अम्ल : इसकी उपस्थिति के कारण न्यूक्लिक अम्ल, अम्लीय प्रकृति का होता है।

(C) नाइट्रोजनी क्षार

नाइट्रोजनी क्षार दो प्रकार के होते हैं-

(i) प्यूरीन क्षारक

(ii) पाइरिमिडीन क्षारक

(i) प्यूरीन क्षारक इसके अन्तर्गत दो प्रकार के क्षार आते हैं। –

(a) एडिनीन (Adenine-A),

(b) ग्वानीन (Guanine-G)।

(ii) पाइरिमिडीन क्षारक (Pyrimidine base or pyrim- idines) इसके अन्तर्गत तीन प्रकार के क्षार आते हैं।

(a) थायमीन (Thymine-T),

(b) साइटोसीन (Cytosine-C),

(c) यूरेसिल (Uracil-U)।

नाइट्रोजनी क्षारों के आधार पर न्यूक्लियोटाइड्स निम्नलिखित पाँच प्रकार के होते हैं-

(i) एडिनीन न्यूक्लियोटाइड (Adenine nucleotide)-P-S-A

(ii) ग्वानीन न्यूक्लियोटाइड (Guanine nucleotide) P-S-G

(iii) साइटोरीन न्यूक्लियोटाइड (Cytosine nucleotide)-P-S-C

(iv) थायमीन न्यूक्लियोटाइड (Thymine nucleotide) P-S-T

(v) यूरीडीन न्यूक्लियोटाइड (Uridine nucleotide)P-S-U

पेन्टोज शर्करा के आधार पर न्यूक्लियोटाइड दो प्रकार के होते हैं- राइबोस शर्करा वाले राइबोन्युक्लियोटाइड्स (ribonucleotide) तथा डीऑक्सीराइबोस शर्करा वाले डीऑक्सीराइबो-न्यूक्लियोटाइड्स (deoxyribonucleotide)।

(A) डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल (Deoxyribonucleic acid = D.N.A.)

(B) राइबोन्यूक्लिक अम्ल (Ribonucleic acid = R.N.A.)

डिऑक्सीरिबोन्यूक्लिक अम्ल

(Deoxyribonucleic Acid = D.N.A.) जे.डी. वॉटसन और एफ.एच.सी. क्रिक (J.D. Watson and F.H.C. Crick) ने सन् 1953 में D.N.A. की रचना के बारे में एक मॉडल (model) प्रस्तुत किया जिसे उनके नाम पर Watson और Crick का मॉडल कहते है। उन्होंने यह बताया कि D.N.A. की रचना दो पॉलीन्यूक्लिओटाइड चेनों द्वारा होती है। ये विपरीत दिशाओं में घूमकर द्विचक्राकार रचना (double helical structure) बनाती है तथा दोनों चेनें एक दूसरे से हाइड्रोजन बंधों (hydro- gen bonds) द्वारा जुड़ी रहती है।

D.N.A. के एक्स-रे विश्लेषण का अध्ययन M.H.F. Wilkins तथा उनके साथियों ने किया। इसके लिए Watson और Crick तथा Wilkins को सम्मिलित रूप से सन् 1962 में नोबल पुरस्कार प्रदान किया जाता था। रासायनिक एवं एक्स-रे विश्लेषण के आधार पर DNA अणु की रचना के बारे में निम्नलिखित बातों का पता लगा –

(1) DNA द्विचक्राकार रचना है जिसमें दो पॉलीन्यूक्लिओटाइड चेनें एक अक्ष रेखा पर एक-दूसरे के विपरीत दिशा में कुण्डली अथवा रस्सी की तरह ऐंठी हुई रहती है। यह ऐठाव इस प्रकार का होता है कि दोनों चेने एक दूसरे से आसानी से अलग हो जाती है।

(2) पॉलीन्यूक्लिओटाइड चेनों के बेस लम्बी अक्ष रेखा के सीधे कोणीय तल (right angle plane) में रहते है तथा सीढ़ी के डंडो के आकार की रचना बनाते हैं।

(3) दोनों चेनें एक दूसरे से हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ी रहती है। बंध बेस-जोड़ों (base pairs) के बीच पाये जाते हैं। एडिनीन (प्यूरीन) एवं थायमीन (पिरिमिडीन) अर्थात A-T बेस जोड़ों (base pairs) के बीच में सदैव दो हाइड्रोजन बंध तथा ग्वानीन (प्यूरीन) एवं साइटोसीन (पिरिमिडीन) अर्थात् G-C बेस जोड़ों के बीच में सदैव तीन बंध पाये जाते हैं।

(4) दोनों चेनों में बेस क्रम (base sequence) एक दूसरे के परिपूरक (complementary) होना है। दूसरे शब्दों में, एडिनीन थायमीन की तथा ग्वानीन साइटोसीन की परिपूरक है।

(5) D.N.A. अणु में बेस डण्डों की संख्या 100 से 2,00,000 तक हो सकती है।

(6) दो बेस जोड़ों के बीच की दूरी 3.4A° होती है। इस प्रकार प्रत्येक मोड़ में दस बेस जोड़े होते हैं। D.N.A. के अणु का व्यास लगभग 20A° होता है।

➤ D.N.A. प्रकार (Types of D.N.A.)

द्विकुण्डल के घूर्णन के आधार पर D.N.A. दो प्रकार का होता है-

1. दक्षिणावर्त डी.एन.ए. या B-D.N.A. (Right-handed D.N.A.) : इसमें D.N.A. अणु की दोनों श्रृंखलाएँ एक अक्ष के चारों ओर दक्षिणावर्ती कुण्डलित अवस्था में रहती हैं। यह सभी जीवों में पाया जाता है। यह सामान्य D.N.A. है। इसका व्यास 20Å होता है। प्रत्येक घुमाव में 10 नाइट्रोजन क्षारक जोड़े जाते हैं।

2. वामवर्त डी.एन.ए. या Z-D.N.A. (Left-handed D.N.A.) : इसमें D.N.A. अणु की दोनों शृखलाएँ एक अक्ष के चारों ओर वामवर्त कुण्डलित (left-handed coiled) होती है। कुण्डलन के टेढ़े-मेढ़े (zig-zag) होने के कारण इसे Z-D.N.A. कहते हैं। * इसका व्यास 18A होता है। प्रत्येक घुमाव 12 नाइट्रोजन क्षारक जोड़े (nitrogen base pairs) होते हैं।

➤ एकसूत्री डी.एन.ए. (Single Stranded D.N.A.)

कुछ वाइरस में अपवाद स्वरूप पॉलि डीऑक्सीराइबो- न्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला (single strand) होती है।* जैसे- ϕ × 174 coliphage तथा S 13 E. coliphage वाइरस। इनमें क्षारकों का अनुपात भी समान नहीं होता।

सभी प्रोकैरियोटिक्स, वाइरस तथा माइट्रोकान्ड्रियल एवं क्लोरोफिल के D.N.A. वलयाकार (Circular) होते हैं अर्थात् सूत्रों के किनारे स्वतंत्र न होकर बन्द संरचना बनाते हैं। सामान्य D.N.A. में अधिक तापक्रम तथा pH, हाइड्रोजन बन्धकों को तोड़ देते हैं जिससे दोनों सूत्र पृथक हो जाते हैं। इसके विपरीत वलयाकार D.N.A. में दोनों सूत्र पृथक नहीं हो पाते। ध्यातव्य है कि डी.एन.ए. सभी आनुवंशिकी क्रियाओं को संचालित करता है। यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है।*

➤ राइबोन्यूक्लिक अम्ल (Ribonucleic acid = RNA)

इसकी रचना डी.एन.ए. (DNA) जैसी होती है। इसमें अन्तर सिर्फ बेस का होता है। RNA में थायमीन के स्थान पर यूरोसिल नामक बेस पाया जाता है। यह कोशिका के अन्दर केन्द्रक (nucleus) तथा साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है।*

सामान्यतया RNA एकसूत्री (singal stranded) होता है। परन्तु कुछ वाइरसों में यह द्विसूत्री या डबल हेलिकल (double stranded) भी होता है। जैसे-रिवोवाइरस एवं वुन्ड ट्यूमर RNA का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण (Protein synthesis) में सहायता करना है। परन्तु कुछ पादप वाइरसों में यह आनुवंशिकी पदार्थ के वाहक का कार्य करता है। सामान्यतः वाइरस में आनुवंशिक पदार्थ DNA होता है या फिर अपवाद RNA। जैसे- TMV (Tubacco Mosaic Virus) तम्बाकू मुजैक वाइरस, जीवाणु भोजी आदि।

RNA मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। यथा-

(a) राइबोसोमल आर.एन.ए. (ribosomal RNA or r-RNA)– कोशिका में उपस्थित कुल RNA का 75% भाग r-RNA का होता है।* ये राइबोसोम पर लगे रहते है और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। इसका संश्लेषण न्यूक्लियोल (Nucleole) में होता है। यह अत्यन्त स्थिर (most stable) प्रकृति का होता है।*

(b) स्थानान्तरण आर.एन.ए. (transfer-RNA or t-RNA or soluble RNA)- कोशिका में उपस्थित कुल RNA का 15 से 25% भाग t-RNA होता है।* सभी प्रकार के RNA में सबसे छोटा t- RNA होता है।* ये एडॉप्टर अणुओं की तरह कार्य करते हैं तथा प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनों अम्लों को राइबोसोम पर लाते हैं जहां पर प्रोटीन बनता है। इसकी द्विविमीय संरचना (two dimentional structure) क्लोबरलीफ (cloverleaf) के सदृश प्रतीत होती है।

(c) संदेशवाहक आर.एन.ए. (messenger-RNA or m-RNA)- जैकब तथा मोनाड (Jacob and Monad) ने 1961 में संदेशवाहक आर.एन.ए. का नामकरण किया। कोशिका में उपस्थित कुल RNA का 5-10% भाग होता है। यह डी.एन.ए. से बनते है और अमीनों अम्लों को चुनने में मदद करते है। यह बहुत कम समय तक जीवित रहता है।

महत्वपूर्ण कोशा संक्षिप्तकी

• हिस्टोन प्रोटीन – हिस्टोन प्रोटीन मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। इन्हीं में से चार को कोर हिस्टोन प्रोटीन H₂A, HB, H., H, कहते हैं तथा H, को क्रिप हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। DNA, RNA तथा हिस्टोन प्रोटीन मिलकर क्रोमोसोम (Chromo- some) बनाते हैं।*

• डुप्लीकेशन –डी.एन.ए. से डी.एन.ए. बनने की विधि को द्विगुणन अथवा डुप्लीकेशन कहा जाता है।*

• ट्रांसक्रिप्सन – डी.एन.ए. से आर.एन.ए. बनने की विधि को ट्रॉन्सक्रिप्सन कहा जाता है। * इस विधि में डी.एन.ए. की एक श्रृंखला पर आर.एन.ए. की न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाती है तथा नाइट्रोजन बेस थायमीन के स्थान पर यूरोसिल आ जाता है। इसकी खोज सर्वप्रथम दूयूमर वायरस (Rous Scroma Virus) में की गई थी जिसमें RNA से DNA का निर्माण होता है।

• ट्रॉन्सलेशन – m आर.एन.ए. से प्रोटीन बनने की विधि को अनुवादन अथवा ट्रॉन्सलेशन कहा जाता है। इसमें संदेशवाहक RNA केन्द्रक से निकलकर राइबोसोम पर लग जाते हैं और प्रोटीन संश्लेषण करते हैं।

• रीवर्स ट्रॉसक्रिप्सन – आर.एन.ए. से डी.एन.ए. बनने की विधि को उल्टा अनुलेखन या रीवर्स ट्रॉन्सक्रिप्सन कहा जाता है।*

• जीन (Gene): जोहनसन (1909) ने जीन शब्द का प्रयोग किया था। D.N.A. का वह छोटे-से-छोटा खण्ड जिसमें आनुवंशिक कोड (genetic code) निहित रहता है, जीन (gene) कहलाता है। वास्तव में जीन DNA के अणु का वह खण्ड होता है जो विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन संश्लेषण का नियमन करता है। यह क्रियात्मक तथा संरचनात्मक ईकाई है। जीन ही लक्षणों के निर्धारक, नियंत्रण एवं वाहक होते हैं, अर्थात ये लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाते हैं। (IAS Main-98;08)

• आधुनिक विचारधारा के अनुसार, जीन को सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन तथा रिकॉन मानते हैं। सिस्ट्रॉन को कार्यिकी की इकाई, म्यूटॉन को उत्परिवर्तन की इकाई तथा रिकॉन को पुनर्संयोजन की इकाई मानते हैं।

पौधों और जन्तुओं में अन्तर

उच्च श्रेणी के जन्तुओं एवं पौधों को देखने से अत्यधिक अन्तर मिलता है और वे एक-दूसरे से पृथक दिखाई देते हैं, परन्तु निम्न श्रेणी के जन्तु एवं पौधों में सरलता से पहचान नहीं किया जा सकता फिर भी कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं जो पौधों को जन्तुओं से अलग कर देती हैं। ये विशेषताएँ अग्रलिखित हैं –

(1) आकार – पौधों के शरीर का आकार प्रायः अनिश्चित होता है। जन्तुओं के शरीर का आकार प्रायः निश्चित होता है।

(2) पर्णहरिम – कवकों, जीवाणुओं एवं पूर्ण परजीवी पौधों को छोड़कर शेष सभी पौधों की पत्तियों तथा शिशु पौधों के तनों में पर्णहरिम पाया जाता है। यूग्लिना (Euglena) को छोड़कर किसी भी जन्तु में पर्णहरिम नहीं पाया जाता है।

(3) प्रकाश-संश्लेषण – हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। भोजन बनाने की क्रिया में हरे पौधे भूमि से जल एवं अकार्बनिक लवण तथा वायुमंडल से कार्बन-डाईआक्साइड लेकर पर्णहरिम एवं प्रकाश की उपस्थिति में सरल कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के अन्य भोज्य पदार्थों का निर्माण होता है। जन्तुओं में पर्णहरिम का अभाव होता है अतः वे अपना भोजन नहीं बना सकते। जन्तु अपने भोजन के लिए पौधों पर आश्रित रहते हैं।

(4) कोशिका भित्ति – पौधों में कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। जन्तुओं में कोशिका भित्ति का अभाव होता है।

(5) पोषण – पौधे अपना भोजन सदैव घोल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसलिए इनमें पाचक अंग नहीं होते हैं। जन्तु अपना भोजन ठोस व घोल दोनों रूप में लेते हैं। अतः इनमें ठोस भोजन को पचाने के लिये सुविकसित पाचक अंग होते हैं।

(6) वृद्धि – पौधों में वृद्धि उनके जीवन काल तक होती रहती है। यह वृद्धि विशेष रूप से तने तथा जड़ों के शिखरों (apex) पर होती है। जन्तुओं में वृद्धि सभी अंगों में समान रूप से होती है तथा एक निश्चित आयु के बाद रूक जाती है।

(7) गति – अधिकांश पौधे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एक स्थान पर ही रह कर अपनी जड़ों या मूलाभासों द्वारा पूरी कर लेते हैं। कुछ पौधे जैसे-डाएटम्स, आक्सीलेटोंरिया, क्लेमाइडोमोनास आदि गमन करते हैं। प्रायः सभी जन्तुओं में गमन होता है। कुछ जन्तु जैसे -मूँगा, स्पंज, कोरल आदि स्थिर रहते हैं।

(8) ज्ञानेन्द्रियाँ – पौधों में तंत्रिका तंत्र तथा ज्ञानेन्द्रियों का अभाव होता है। जन्तुओं में प्रायः तंत्रिका तंत्र एवं ज्ञानेन्द्रियाँ होती हैं।

(9) सेन्ट्रोसोम – कुछ निम्न श्रेणी के पौधों जैसे-शैवाल व कवक को छोड़कर अधिकांश पौधों की कोशिकाओं में सेन्ट्रोसोम का अभाव होता है। जन्तुओं की कोशिकाओं में केन्द्रक के पास सेन्ट्रोसोम पाया जाता है।

यह भी पढ़ें : जीवोत्पत्ति एवं कोशिका विज्ञान : अध्याय- 1 भाग:3

1 thought on “जीवोत्पत्ति एवं कोशिका विज्ञान : अध्याय- 1 भाग:4”