कोशिका विभाजन

मातृ कोशिका से पुत्री कोशिकाओं के निर्माण की क्रिया को कोशिका विभाजन (Cell division) कहते हैं। कोशिका बनने से लेकर इसके विभाजन द्वारा संतति कोशिका बनने तक होने वाली सारी प्रक्रियाओं को कोशिका चक्र (cell cycle) कहते हैं। ‘हावर्ड और पेल्फ’ ने कोशिका चक्र को चार चरणों में विभाजित किया है। यथा-

(i) G₁ – अवस्था

(ii) G₂ – अवस्था

(iii) S – अवस्था

(iv) M – अवस्था

➤ अन्तरावस्था

(i) G₁-अवस्था – RNA तथा आवश्यक प्रोटीन संश्लेषण*

(ii) S-अवस्था-DNA संश्लेषण की अवस्था *

(iii) G₂-अवस्था-विभाजन की तैयारी

(iv) M-अवस्था- इस अवस्था में कोशिका का विभाजन होता है।*

इसे पुनः पांच चरणों में विभक्त करते हैं।

➤ माइटोटिक अवस्था या M-Phase

(a) प्रोफेज

(b) मेटाफेज

(c) टीलोफेज

(d) साइटोकाइनेसिस

• अन्तरावस्था – G₁, S एवं G₂ अवस्था को सम्मिलित रूप से इन्टरफेज कहते हैं, जो दो विभाजन के मध्य की अवस्था है। अर्थात इस अवस्था में कोशिका उपापचयी क्रियाओं द्वारा विभाजन की तैयारी करती है।

• माइटोटिक प्रावस्था – इसे M फेज भी कहते हैं। इसमें केन्द्रक एवं कोशिका द्रव्य का बँटवारा होता है। केन्द्रक का विभाजन कैरियोकाइनेसिस तथा कोशिका विभाजन साइटो- काइनेसिस कहलाता है।

ज्ञातव्य है कि कोशिका विभाजन से पहले DNA का द्विगुणन और फिर केन्द्रक तथा कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। कोशिका विभाजन प्रमुख रूप से तीन प्रकार का होता है- (1)

असूत्री-विभाजन (Amitosis), (2) सूत्री विभाजन (Mitosis), (3) अर्द्धसूत्री-विभाजन (Meiosis) ।

➤ असूत्री विभाजन या एमाइटोसिस

असूत्री विभाजन में पहले मातृ-कोशिका का केन्द्रक (nucleus) सीधे दो भागों में बँट जाता है। इसके ठीक बाद कोशिका-द्रव्य (cytoplasm) में संकुचन (constriction) होने लगता है और कोशिका द्रव्य भी बँट जाता है। इस प्रकार के कोशिका विभाजन में किसी प्रकार की केन्द्रकीय घटनायें नहीं पायी जाती है। यह अविकसित कोशिकाओं जैसे-जीवाणु, नीलहरित शैवाल, यीस्ट, अमीबा तथा प्रोटोजोआ में होता है।*

➤ सुत्री विभाजन

कोशिका विभाजन की इस प्रक्रिया की खोज वाल्टर फ्लैमिंग ने 1882 में किया था। यह विभाजन कायिक कोशिकाओं (Somatic cells) में होता है। इस विभाजन के दो मुख्य भाग होते हैं।

(क) केन्द्रक का विभाजन

(ख) कोशिकाद्रव्य का विभाजन

(क) कैरियोकाइनेसिस को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। यथा-

(i) अन्तरावस्था

(ii) विभाजन प्रावस्था

अन्तरावस्था में सम्पूर्ण-विभाजन चक्र का लगभग 90-95% समय लगता है। केवल 5-10% समय ही शेष विभाजन की प्रावस्थाओं में लगता है।

विभाजन प्रावस्था में केन्द्रक में श्रृंखलाबद्ध अनेक परिवर्तन होते हैं, जिनको चार प्रावस्थाओं में बाँटा गया है। यथा-

1. प्रोफेज – केन्द्रक कला एवं केन्द्रिक का लुप्त होना, स्पैन्डिल फाइबर का निर्माण एवं क्रोमैटिड्स का दृष्टिगोचर होना इसका प्रमुख लक्षण है।

2. मेटाफेज – क्रोमैटिड्स का मेटाफेज प्लेट पर सेन्ट्रोमीयर से जुड़ना।

3. एनाफेज – क्रोमैटिड्स का विभाजन

4. टिलोफेज- केन्द्रक कला एवं केन्द्रिक का प्रकटीकरण और दो केन्द्रक का निर्माण

(ख) टिलोफेज के समय ही कोशिका के मध्य में कोशिका प्लेट का निर्माण होकर कोशिका द्रव्य विभाजित (Cytokinesis) हो जाता है। फलतः दो संतति कोशिका का निर्माण हो जाता है।

इस प्रकार के विभाजन से आनुवंशिक स्थायित्व * बना रहता है। जाइगोट में इसी प्रकार का विभाजन होता है, जिससे बहुकोशिकीय रचना का निर्माण होता है। शरीर में घावों का भरना* तथा अंगों का Regeneration* सूत्री विभाजन के ही परिणामस्वरूप होता है।

➤ अर्धसूत्री विभाजन

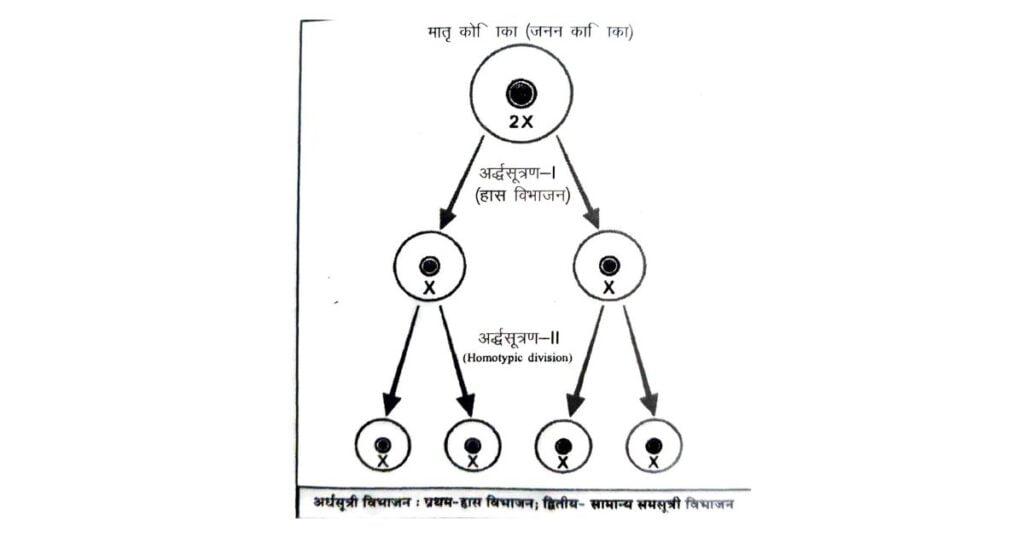

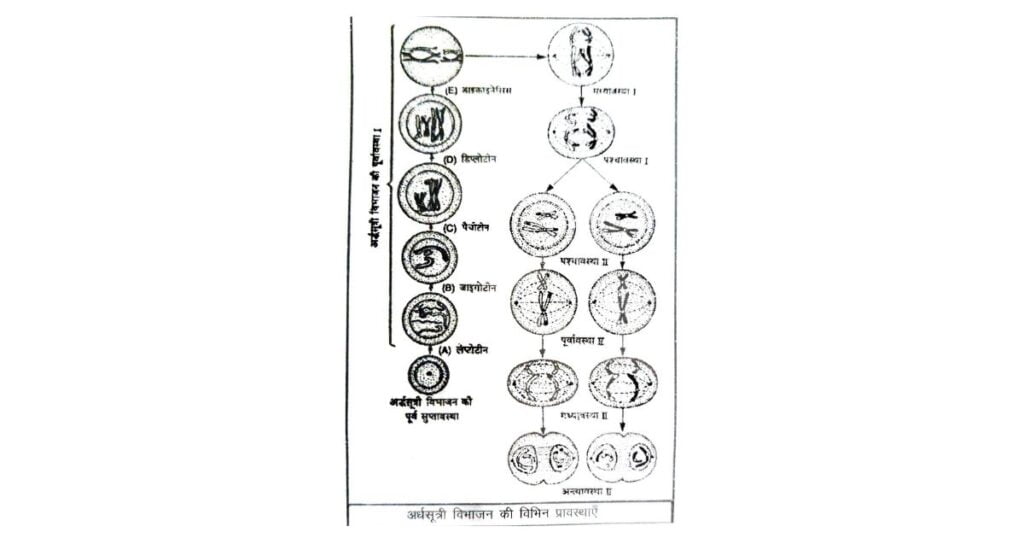

अर्द्धसूत्री विभाजन सदैव द्विगुणित कोशिका में ही होता है। फार्मर एवं मूरे ने सर्वप्रथम 1905 ई. में मिओसिस (meiosis) की खोज की। इसमें केन्द्रक व कोशिकाद्रव्य के दो बार विभाजन सम्मिलित है। इन दो बार के विभाजनों में से पहला विभाजन-मिओसिस प्रथम या ह्रास विभाजन कहलाता है, जिसमें गुणसूत्रों (chromosomes) की संख्या द्विगुणित (dip- loid) से अगुणित (haploid) हो जाती है। दूसरा विभाजन – मिओसिस द्वितीय (meiosis second) साधारण समसूत्री विभाजन की भाँति ही होता है। इसमें गुणसूत्र के अर्द्धगुणसूत्रों (क्रोमैटिड्स) का बँटवारा होता है। अतः इसे समविभाजन (homotypic division) भी कहते हैं। मिओसिस के अन्त में चार अगुणित (haploid) कोशिकाएँ बनती हैं। यह विभाजन केवल लिंगी जनन (sexual reproduction) करने वाले जीवों में होता है। यह परागकणों (Anthers), बीजाण्ड (ovules) या बीजाणु धानी (Sporangia) में होता है। जन्तुओं में यह विभाजन वृषण (testis) और अण्डाशय (ovary) में होता है। इसमें सूत्री विभाजन के समान G₁, S व G₂ उप अवस्थाएं होती हैं। इसके बाद यह दो भागों में बंटती है-Meiosis-I और meiosis-II|

मिओसिस प्रथम में गुणसूत्रों का ह्रास होता है। इस विभाजन की प्रमुख निम्नलिखित प्रावस्थाएँ होती है-

1. प्रोफेज अत्यन्त जटिल, लम्बी तथा महत्वपूर्ण प्रावस्था है। अतः इसे अधोलिखित अवस्थाओं में विभक्त किया गया है। यथा-

(i) लेप्टोटीन : विभाजन की तैयारी।

(ii) जाइगोटीन : समजात गुणसूत्र जोड़े बनाते है; जिसे सूत्र युग्मन कहते हैं।

(iii) पैचीटीन : अर्द्धगुणसूत्रों में विनिमय अर्थात् क्रॉसिंग ओवर होना।

(iv) डिप्लोटीन : टेट्रावैलेण्ट स्थिति में क्याजमेटा पर अर्द्धगुणसूत्र टुकड़ों का आदान- प्रदान।

(v) डायकाइनेसिस : क्रोमोसोम का अलगाव, केन्द्रक कला एवं केन्द्रिक का लुप्त होना।

2. मेटाफेज प्रथम : टेट्राबैलेण्ट अवस्था में गुणसूत्र के सेन्ट्रोमीयर का मेटाफेज प्लेट से जुड़ना।

3. एनाफेज प्रथम : गुणसूत्रों का विपरीत ध्रुवों की ओर खिसकना।

4. टीलोफेज प्रथम : गुणसूत्रों का ध्रुवों पर एकत्र होना, केन्द्रक कला एवं केन्द्रिक का स्पष्ट होना। तदोपरान्त कोशिका प्लेट के निर्माण द्वारा कोशिका द्रव्य दो भागों में बँट जाता है (साइटोका-इनेसिस)।

मिओसिस-II का विभाजन सूत्री विभाजन के समान होता है। अन्ततः मिओसिस के पूर्ण होने पर चार अगुणित (haploid = x) संतति कोशिकाएँ बनती हैं। निषेचन के समय नर और मादा गैमिटों के मिलने से क्रोमोसोम्स की संख्या जाइगोट में पुनः द्विगुणित (2x) हो जाती है।

ऊतक एवं ऊतक तंत्र

जीवधारियों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। कोशिका शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं आनुवंशिक इकाई होती है। कोशिकाएँ निरन्तर विभाजित होती रहती हैं। एककोशिकीय जीवधारियों में कोशिका विभाजन के फलस्वरूप जनन होता है। बहुकोशिकीय जीवधारियों में कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि तथा शरीर निर्माण होता है। बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण भी एककोशिकीय युग्मनज (zygote) से कोशिका विभाजन द्वारा होता है। बहुकोशिकीय पादप जैसे सरसों, गेहूँ, टमाटर, नीम, आम, चीड़, देवदार और बहुकोशिकीय जन्तु कोशिका समूहों के संगठित होने से बनते हैं। कोशिकाएँ विभाजित होने के साथ-साथ विशिष्टीकृत होती जाती हैं और विभिन्न कार्यों के लिए अनुकूलित हो जाती हैं। कोशिकाएँ संगठित होकर क्रमशः ऊतक, ऊतकतन्त्र, अंग, अंगतन्त्र एवं विभिन्न अंगतन्त्र मिलकर पौधे शरीर का निर्माण करते हैं।

“कोशिकाओं का वह समूह जिसमें सभी कोशिकायें (cells) आकार, आकृति, कार्य, उद्गम (origin) तथा परिवर्द्धन (develop- ment) की दृष्टि से समान होती हैं, ऊतक (tissue) कहलाता है।”

ऊतकों का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे औतिकी (Histology) कहते हैं। * इस शाखा के संस्थापक इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक मारसेलों मैल्पीघी हैं। इस शाखा का Histology नाम मायर नामक वैज्ञानिक ने दिया था।

पादप ऊतक

पौधों में कोशिका निर्माण निश्चित स्थानों पर होता है। इन वर्धन भागों में होने वाले कोशिका विभाजन के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है जो विभिन्न ऊतकों का निर्माण करती हैं। पादप ऊतक मुख्यतया दो प्रकार के होते हैं-

(अ) विभज्योतकी ऊतक

(ब) स्थायी ऊतक

➤ विभज्योतिकी ऊतक

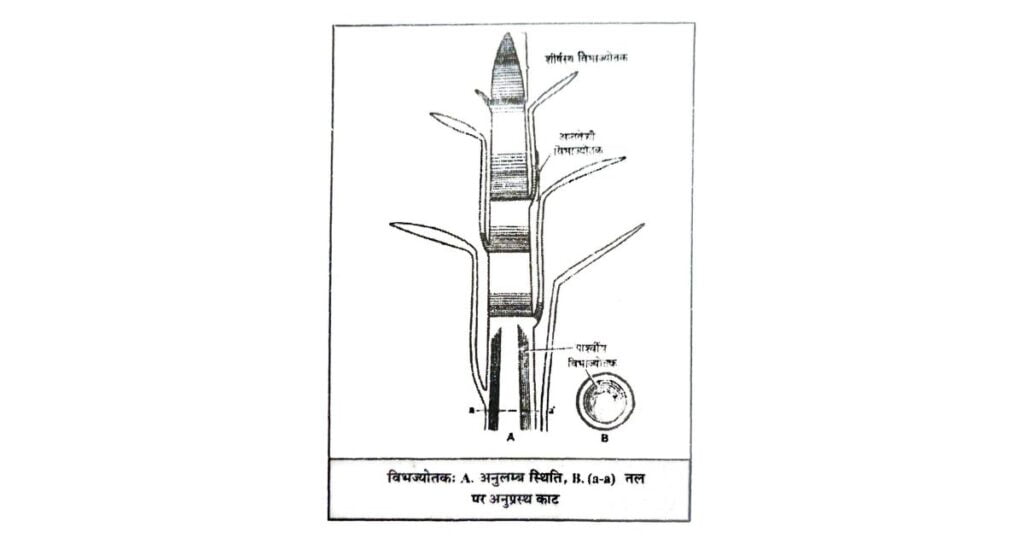

यह ऊतक ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जिनमें बार-बार सूत्री विभाजन करने की क्षमता होती है। यह तीन प्रकार का होता है। यथा-

(1) शीर्षस्थ विभज्या

(2) पार्श्वीय विभज्या

(3) अन्तर्वेशी विभज्या

1. शीर्षस्थ विभज्या – यह ऊतक जड़ तथा तनों के शीर्ष भाग पर तथा पत्तियों के अग्रों (apices) पर पाया जाता है। शीर्ष विभज्या को वृद्धि बिन्दु (growing points) भी कहते हैं। इन ऊतकों के निरन्तर विभाजन के फलस्वरूप जड़ व तने लम्बाई में बढ़ते हैं। इसके तीन क्षेत्र होते हैं, जिन्हें क्रमशः त्वचाजन (Dermatogen), वल्कुटजन (Periblem) तथा रम्भजन (Plerom) कहते हैं।

2. पार्श्वय विभज्या – इस प्रकार के ऊतक जड़ या तनों के पार्श्व (lateral) भाग में पाये जाते हैं। इनमें विभाजन केवल अरीय (radial) दिशा में होता है जिसके फलस्वरूप द्वितीयक ऊतक का निर्माण होता है। ऊतक की कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप जड़ और तना मोटाई में बढ़ते है। एधा (cambium) तथा कार्क एधा (cork cambium) पाीय विभज्या के उदाहरण है। इनके विभाजन से द्वितीयक वृद्धि होती है।*

3. अन्तर्वेशी अथवा अन्तिर्विष्ट विभज्या – वास्तव में यह शीर्षस्थ विभज्या का ही छूटा हुआ भाग है। जड़ तथा तनों की लम्बाई में वृद्धि के कारण यह शीर्षस्थ विभज्या से अलग हो जाता है तथा स्थाई ऊतकों (permanent tissues) में परिवर्तित नहीं होता। इस प्रकार अन्तर्विष्ट विभज्या का भाग स्थाई ऊतकों के बीच-बीच में पाया जाता है। दूब घास के पर्वो (internodes), पोदीना में पर्वसन्धियों (nodes) के नीचे तथा अन्दर पाया जाता है। इस ऊतक के द्वारा पौधों के भागों की लम्बाई में वृद्धि होती है।

➤ स्थायी ऊतक

विभज्योतकी ऊतकों (meristematic tissues) के विभाजन तथा विभेदन (differentiation) के फलस्वरूप स्थायी ऊतकों का निर्माण होता है। इन ऊतकों में पूर्णरूप से अथवा कुछ समय के लिए विभाजन की क्षमता रूक जाती है। इन ऊतकों की कोशिकाएँ मृत अथवा जीवित, पतली या मोटी भित्ति वाली होती हैं। स्थायी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। यथा-

1. साधारण ऊतक

• पेरनकाइमा साधारणतया जीवित तथा पौधे के कोमल भागों में पायी जाती है। इनका मुख्य कार्य मण्ड, प्रोटीन तथा वसा आदि खाद्य पदार्थों का संचय हैं।*

• कोलेनकाइमा ऊतक पौधे में तनन-सामर्थ्य (tensile strength) प्रदान करती हैं।*

• दृढ़ कोशाएँ अखरोट, नारियल तथा लेग्युमिनो-सी कुल के बीजों के ऊपर यही कोशाएँ कठोर बीजावरण (hard seed coat) का निर्माण करती हैं। नाशपाती खाने में कठोरता का अनुभव इसके गूदे में उपस्थित दृढ़ कोशाओं के कारण ही होता है ।*

2. जटिल ऊतक : यह ऊतक कोशाओं का वह समूह है जिसमें एक से अधिक प्रकार की कोशाएँ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करती हैं। जैसे-जाइलम एवं फ्लोएम।

• जाइलम :- यह जल संवाहक ऊतक भी कहलाता है। * इसका प्रमुख कार्य जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाना है। * इसके निर्माण में चार प्रकार की कोशाएँ भाग लेती हैं। यथा-

1. वाहिनिकाएँ

2. वाहिकाएँ

3. काष्ठ-मृदूतक

4. काष्ठ-तनु

• फ्लोएम (Phloem) :- इसका प्रमुख कार्य पौधे के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों में स्थानान्तरित करना है।* इस ऊतक को बास्ट (Bast) कहते हैं। इसके निर्माण में चार प्रकार की कोशाएँ भाग लेती हैं। यथा-

1. चालनी अवयव

2. सखि कोशाएँ

3. फ्लोएम मृदूतक

4. फ्लोएम फाइबर

• विशिष्ट ऊतक :- इस प्रकार के ऊतक पौधों में विशेष प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे- गोंद (gum), रेजिन (Resin), तेल (oil) तथा लैटेक्स (Latex) आदि के विशिष्ट ऊतक एवं इनसे निर्मित पदार्थ।

• जलरन्ध्र :- ये विशिष्ट प्रकार की रचनायें होती हैं जिनके द्वारा जलस्त्रावन होता है ये अधिकतर जल में उगने वाले पौधों अथवा नम स्थानों पर उगने वाले शाकीय पौधों (herbs) की पत्तियों के सिरों पर पाये जाते हैं। इन कोशिकाओं को इपीथेम कोशिकायें (epithem cells) कहते हैं। इपीथेम प्रायः शिरा (vein) के अन्त पर पाये जाते हैं। ये बाहर के वातावरण से एक छिद्र के द्वारा सम्बन्धित रहते हैं जिसे जलरन्ध्र (water stoma) कहते हैं। रन्ध्र की रक्षक कोशिकायें (guard cells) छोटी होती हैं तथा इनमें हरित लवक नहीं पाये जाते हैं। जलरन्ध्र (hydathodes) नेस्टशियम, पिस्टिया, जलकुम्भी (Eichhornia) तथा घासों आदि में पाये जाते हैं।*

• रबरक्षीर कोशाएँ :- यूफोबिया, मदार, कनेर आदि में पायी जाती हैं।

यह भी पढ़ें : जीवोत्पत्ति एवं कोशिका विज्ञान : अध्याय- 1 भाग:4

1 thought on “जीवोत्पत्ति एवं कोशिका विज्ञान : अध्याय- 1 भाग:5”