प्रायद्वीपीय भारत प्राचीनतम से लेकर प्राचीन चट्टानों का बना है। इसका निर्माण प्री-कैम्ब्रियन काल में भू-पृष्ठ के शीतलन और दृढ़ीकरण से हुआ। यह भाग कभी भी समुद्र में पूर्णतया नहीं डूबा और इस पर विवर्तनिक बलों का विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। इस भाग की नदियाँ प्रौढ़ (वृद्ध) अवस्था में पहुँचकर आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। यह गोडवानालैण्ड का ही एक भाग है।* यह आर्कियन युग के आग्नेय चट्टानों से निर्मित है जो अब नीस व शिष्ट के रूप में अत्यधिक रूपान्तरित हो चुकी है।* इस भाग के अधिकांश पर्वत तथा श्रेणियाँ अवशिष्ट पर्वत की अवस्था को प्राप्त हो चुकी हैं। प्रायद्वीपीय भारत की संरचना में चट्टानों के अधोलिखित क्रम मिलते हैं। यथा-

1. आर्कियन क्रम की चट्टानें

• जब पृथ्वी सबसे पहले ठण्डी हुई तब इन चट्टानों का निर्माण हुआ। ये प्राचीनतम अर्थात मूलभूत चट्टानें मानव जीवन से भी अधिक पुरानी हैं। इन चट्टानों का बहुत अधिक रूपान्तरण हो चुका है और ये अपने असली रूप को खो चुकी हैं।

• ये रवेदार हैं, जिनमें जीवाश्म का अभाव है।*

• इन चट्टानों पर आन्तरिक शक्तियों का काफी प्रभाव पड़ा है। ये नीस, ग्रेनाइट और शिष्ट प्रकार की हैं।*

• इनका विस्तार कर्नाटक, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, छोटा नागपुर का पठार अर्थात् झारखण्ड तथा राजस्थान के दक्षिणी-पूर्वी भाग पर हैं।

• मुख्य हिमालय के गर्भ भाग में भी इस प्रकार की चट्टानें पायी जाती हैं।

ध्यातव्य है कि आर्कियन क्रम (आद्य महाकल्प) से प्रायद्वीपीय

भारत का दो तिहाई भाग निर्मित है। इनमें तीन पूर्ण सभ्यता युक्त चट्टानें मिलती हैं। यथा-

1. बंगाल नीस 2. बुन्देलखण्ड नीस 3. नील गिरि नीस इनमें बुन्देलखण्ड नीस सर्वाधिक प्राचीन है। *

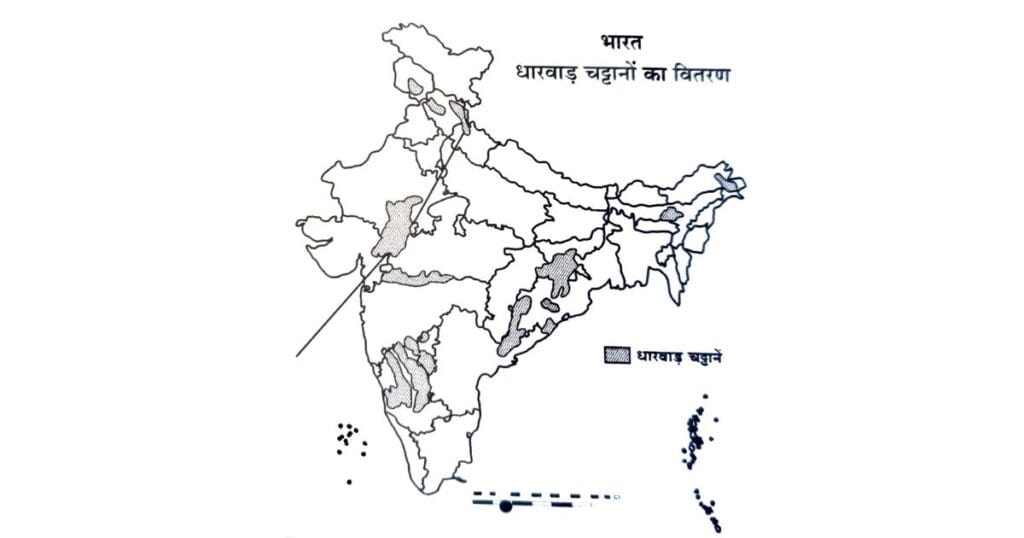

2. धारवाड़ क्रम की चट्टानें

• ये आर्कियन क्रम के प्राथमिक चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से बनी परतदार चट्टानें हैं। ये अत्यधिक रूपान्तरित हो चुके हैं एवं इसमें जीवाश्म नहीं मिलते। अर्थात् इस समय तक जीवों का उद्भव नहीं हुआ था।

• इस क्रम की चट्टानों का जन्म कर्नाटक के धारवाड़, बेलारी व शिमोगा जिलों में हुआ है।*

• यह प्रायद्वीप व बाह्य-प्रायद्वीप दोनों ही में पाई जाती हैं। अरावली श्रेणियाँ बालाघाट, रीवा, छोटानागपुर, मेघालय पठार, मिकिर की पहाड़ियाँ तथा दिल्ली श्रेणी आदि क्षेत्रों के अलावा बाह्य-प्रायद्वीपीय भारत में लद्दाख, जास्कर व कुमायूँ पर्वत श्रेणियों, स्पीति घाटी के निकट वैक्रता श्रेणी तथा असम के पठारी भाग में शिलांग श्रेणी आदि के शिखरों एवं गर्तों में पायी जाती हैं।

• ये चट्टानें भारत में पाई जाने वाली चट्टानों में आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें हैं (UPPCS)। देश की लगभग सभी प्रमुख धातुएँ सोना, मैंगनीज, लोहा, ताँबा, टंगस्टन, क्रोमियम, जस्ता आदि इन्हीं चट्टानों से मिलती हैं (I.A.S.)। इन्हीं चट्टानों से फ्लूराइट, इल्मैनाइट, सीसा, सुरमा, बुलफ्राम, अभ्रक, कोबाल्ट, एस्बस्टस, गारनेट, संगमरमर, कोरडम खनिज प्राप्त होते हैं।

• सोना-कर्नाटक में क्वार्ट्ज चट्टानों की अधिकता होने से कोलार और धारवाड़ की घाटी में बहुतायत से मिलता है।* लोहा- झारखण्ड, ओडिशा, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व कर्नाटक में अधिक मिलता है।*

• धारवाड़ काल में ही अरावली पहाड़ियों का निर्माण मोड़दार पर्वतों के रूप में हुआ था (I.A.S.)। इसके बाद यह समतल हो गई। यह संसार का सबसे पुराना मोड़दार पर्वत था। अब यह अवशिष्ट में विद्यमान है।

3. कुड़प्पा क्रम की चट्टानें

• इनका निर्माण धारवाड़ क्रम के चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है। ये अपेक्षाकृत कम रूपान्तरित हैं परन्तु इनमें भी जीवाश्म का अभाव पाया जाता है।

• इन चट्टानों का नामकरण आन्ध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के नाम पर हुआ है। वहाँ पर यह एक विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती हैं।

• ये चट्टानें आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तथा हिमालय के कुछ क्षेत्रों, कृष्णा घाटी, नल्लामलाई श्रेणी, चेयार श्रेणी तथा पापाधनी श्रेणी में भी विस्तृत रूप से पाई जाती हैं।

• बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, स्लेट, संगमरमर, एस्बेस्टस तथा चूने के पत्थर की चट्टानों से इनको निर्माण सामग्री मिलती है।

• धारवाड़ चट्टानों की अपेक्षा कुड़प्पा चट्टानें आर्थिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण हैं। इन चट्टानों से लोहा तथा मैंगनीज, कुड़प्पा तथा करनूल जिलें में एस्बस्टस व टाल्क, रंगीन पत्थर भी प्राप्त किया जाता है।

• बालू का पत्थर, चूने का पत्थर, सीसा तथा पूर्वी राजस्थान में इन्हीं चट्टानों से ताँबा, कोबाल्ट तथा राँगा प्राप्त होता है।*

• कुड़प्पा क्रम की चट्टानों से ही पूर्वी घाट का निर्माण हुआ है।*

4. विन्ध्यक्रम की चट्टानें

• यह चट्टानें कुड़प्पा चट्टानों के बाद बनी हैं।

• इन चट्टानों का नाम विंध्याचल के नाम पर पड़ा है। यह परतदार चट्टाने हैं जिनका निर्माण जल निक्षेपों द्वारा हुआ है।* यह निक्षेप समुद्र व नदी घाटियों में एकत्र हुए थे। विंध्यन चट्टानों से प्राप्त होने वाला बलुवा पत्थर इस तथ्य का द्योतक है।

• विन्ध्यक्रम गंगा के मैदान और दक्कन पठार के मध्य जल विभाजक रेखा बनाती है।

• इस क्रम की चट्टानें लगभग एक लाख वर्ग किमी. क्षेत्र में फैली हैं। पूर्व में झारखण्ड के सासाराम एवं रोहतास क्षेत्र से लेकर पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ क्षेत्र तक तथा उत्तर में आगरा से लेकर दक्षिण में होशंगाबाद तक विस्तृत रूप से फैली हैं। इनकी अधिकतम चौड़ाई आगरा तथा नीम के बीच में हैं। भांदर, विजवार तथा कैमूर श्रेणियाँ इसी क्रम की चट्टानों के अन्तर्गत आती हैं।

इनसे चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, अग्निप्रतिरोधक मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। चूने का पत्थर, सीमेंट उद्योग का आधार है। बलुआ पत्थर जो लाल रंग का है, इमारतों के निर्माण के काम में लाया जाता है। साँची का स्तूप, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, आगरे का किला, सिंकदरा तथा फतेहपुर सीकरी इन्हीं पत्थरों से बनी हैं। इसी क्रम की चट्टानों के खानों से पन्ना तथा गोलकुण्डा के हीरे प्राप्त होते हैं।*

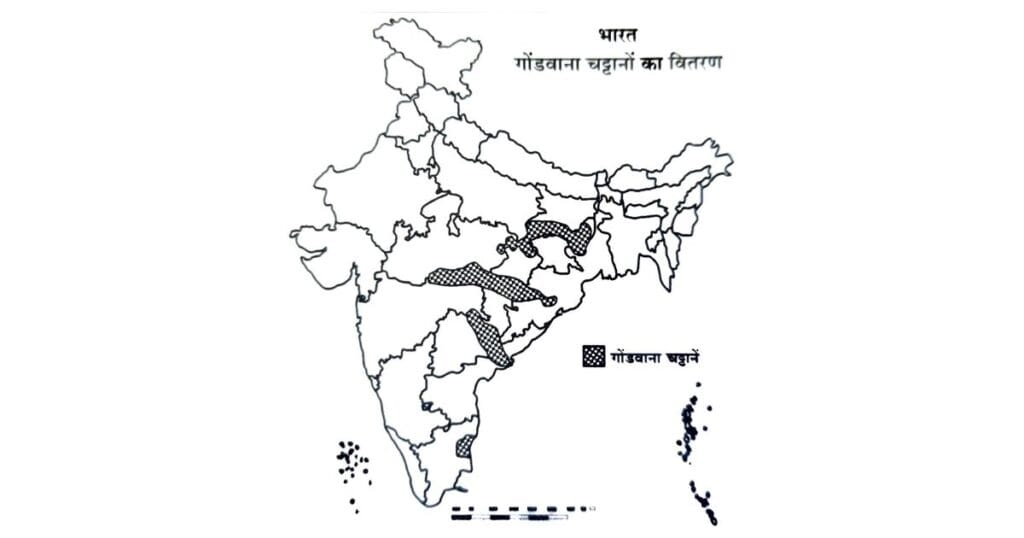

5. गोंडवाना क्रम की चट्टानें

• इन चट्टानों का निर्माण ऊपरी कोर्बोनीफेरस युग से जुरैसिक युग के बीच हुआ है। ये कोयले के लिए विशेष महत्वपूर्ण हैं।* भारत का 90 प्रतिशत से अधिक कोयला इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है। ये परतदार चट्टानें हैं एवं इनमें मछलियों व रेंगने वाले जीवों के अवशेष प्राप्त होते हैं।*

• इन चट्टानों का निर्माण घाटियों में नदियों द्वारा एकत्र होने वाले पदार्थों से हुआ था। दामोदर, राजमहल, महानदी और गोदावरी व उसकी सहायक नदियों तथा कच्छ, काठियावाड़ एवं पश्चिमी राजस्थान सोनघाटी एवं वर्धा घाटियों आदि में इन चट्टानों का सर्वोत्तम रूप मिलता है।

• बाह्य प्रायद्वीपीय भारत, जैसे, कश्मीर, दार्जिलिंग, सिक्किम एवं असोम आदि में इनका वितरण अधिक स्पष्ट नहीं है।

6. दक्कन ट्रैप

• इसका निर्माण मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस कल्प में हुआ था।* इस समय विदर्भ क्षेत्र में ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से लावा का वृहद उद्गार हुआ एवं लगभग 5 लाख वर्ग किमी. का क्षेत्र इससे आच्छादित हो गया। इस क्षेत्र में 600 से 1500 मी. एवं कहीं- कहीं तो 3000 मी. की मोटाई तक बैसाल्टिक लावा* एवं डोलोमाइट का जमाव मिलता है। यह प्रदेश ‘दक्कन ट्रैप’ कहलाता है।

• दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र का अधिकांश भाग, गुजरात एवं मध्य प्रदेश में फैला है। इसके अलावा कुछ टुकड़ों के रूप में झारखण्ड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु में फैला है।

• राजमहल ट्रैप का निर्माण इससे भी पहले जुरैसिक कल्प में हो गया था। ज्ञातव्य है कि इन कठोर चट्टानों के विखण्डन से काली मिट्टी (रेगुर मिट्टी) का निर्माण हुआ है।

प्रायद्वीपीय पठार का महत्व

• भौगोलिक तौर पर दक्कन का पठार लंबवत् संचलन के उदाहरण रहे हैं एवं यहाँ अनेक जल प्रपात मिलते हैं, जिनसे यहाँ जल विद्युत उत्पादन सम्भव हैं।*

• पठारी भागों पर अनेक प्राकृतिक खड्डों के मिलने के कारण यहाँ तालाबों की अधिकता है, जिनसे सिंचाई व्यवस्था सम्भव हो पाती है।

• दक्कन के लावा पठार के अपरदन एवं अपक्षयन से उपजाऊ काली-मिट्टी निर्मित हुई है जो कपास, सोयाबीन एवं चना की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है।*

• पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले समतल उच्च भागों पर लैटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है, जिन पर मसालों, चाय, कॉफी आदि की खेती सम्भव हो पाती है।*

• प्रायद्वीपीय पठार के शेष भागों की लाल-मिट्टियों में मोटे अनाज, चावल, तंबाकू एवं सब्जियों की खेती हो पाती है।

• पश्चिमी घाट के अत्यधिक वर्षा वाले प्रदेशों में सदाहरित वन मिलते हैं एवं यहाँ सागौन, देवदार, आबनूस, महोगनी, चंदन, बांस आदि आर्थिक दृष्टिकोण से उपयोगी वनों की लकड़ियाँ मिलती हैं।*

• इस पठार के आंतरिक भागों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में घास- भूमियाँ मिलती है, जिसके आधार पर पशुपालन संभव हो पाता है।

• प्रायद्वीपीय पठार भारत के खनिज संसाधनों के अधिकांश भाग की पूर्ति करता है। यहाँ की भूगर्भिक संरचना सोना, तांबा, लोहा, यूरेनियम, बॉक्साइट, कोयला, मैगनीज आदि खनिजों में सम्पन्न है।

• छोटा नागपुर के पठार को “भारत का रूर प्रदेश”* भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ खनिज संसाधनों का विपुल भंडार है। इन्हीं खनिज संसाधनों के आधार पर ही विभिन्न खनिज आधारित उद्योग- धंधों की स्थापना संभव हो सकी है।

• पठारी भाग के तटीय भागों पर अनेक खाड़ियाँ और लैगून मिलते हैं जहाँ बंदरगाहों व पोताश्रय का निर्माण संभव हो सका है।

यह भी पढ़ें : भारत की भूगर्भिक संरचना

FAQs

Q1. भारतीय चट्टानों के वर्गीकरण प्रक्रम में प्राचीनतम से नवीनतम चट्टानों का क्रमिक विकास क्रम क्या है?

Ans. क्रमशः धारवाड़क्रम, कुडप्पाक्रम, विंध्यन क्रम, दक्कन क्रम, गोडवाना क्रम और टर्शियरी क्रम।

Q2. दिल्ली क्रम की शैलें किस क्रम की चट्टानों की बनी हैं?

Ans. कुडप्पा क्रम की

Q3. पन्ना तथा गोलकुण्डा की प्रसिद्ध खाने हीरों के लिए विख्यात हैं। ये किस क्रम की शैलों से सम्बन्धित है?

Ans. विन्ध्यन कांग्लोमरेट से

Q4. भूगर्भिक दृष्टि से अंगारालैण्ड एवं गोण्डवानालैण्ड का मिलन स्थल है?

Ans. भारतीय उपमहाद्वीप

Q5. हिमालय का गर्भ-गृह अथवा जन्म स्थल संज्ञा किसे प्रदान किया जाता हैं?

Ans. टेथीस भू-सन्नति या सागर को।

Q6. भारत के प्रमुख उष्ण जल स्त्रोत (Host springs) कौन-कौन से हैं?

Ans. पुगा तथा पनामिक घाटी (काश्मीर घाटी में); मणिकर्ण (कुल्लू घाटी); सोहना (हरियाणा); तालबीच (अलवर) एवं नारायणी (जयपुरी); सहस्त्रधारा (देहरादून); राजगीर (बिहार); पंचमहल (गुजरात) आदि।

Q7. देश की वर्तमान स्थलाकृति कब सुनिश्चित हुई?

Ans. प्लीस्टोसीन युग में (टर्शियरी समूह)

Q8. असोम में दिहांग सरीज हिमालय के किस भाग का प्रतिनिधित्व करता है?

Ans. शिवालिक क्रम हिमालय की

Q9. भारत में किस क्रम की चट्टानों में पेट्रोलियम पदार्थ पाये जाते हैं?

Ans. टरशियरी क्रम (असोम, गुजरात एवं राजस्थान के इयोसीन एवं ओलिगोसीन संरचना में)

Q10. कश्मीर घाटी का निर्माण किस काल में हुआ था?

Ans. प्लिस्टोसीन काल में

1 thought on “दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार (Peninsular Plateau of the South)”