1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटानागपुर के जंगलों और गाँवों में घूमते देखा गया। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियाँ हैं- वह सारी बीमारियाँ दूर कर सकता था और अनाज की छोटी-सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता था। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दीकुओं (बाहरी लोगों) की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हज़ारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे। उन्हें यक़ीन था। कि वह उनकी समस्याएँ दरव करने आया है।

बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटानागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी- संथाल और उराँव भी शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज़ शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न-भिन्न हो रहा था। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था? जिन्हें दीकु कहा जा रहा था, वे बाहरी लोग कौन थे? उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था? अंग्रेज़ों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार करेंगे।

चित्र 1 – उड़ीसा के डोंगरिया कंध क़बीले की महिलाएँ बाज़ार जाते हुए नदी से गुज़र रही हैं।

पिछले साल आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था। ज़्यादातर क़बीलों के रीति-रिवाज़ और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति-रिवाज़ों और रस्मों से बहुत अलग थीं। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। एक क़बीले के सारे लोग कुटुम्ब के बंधनों में बँधे होते थे। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फ़र्क नहीं था।

जनजातीय समूह किस तरह जीते थे?

उन्नीसवीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह-तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे।

कुछ झूम खेती करते थे

उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे-छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग ज़मीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे और ज़मीन पर उगी घास-फूस जलाकर साफ़ कर देते थे। इसके बाद वे घास-फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली ज़मीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटाश होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से ज़मीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फ़सल तैयार हो जाती थी तो उसे काटकर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक परती पड़ी रहती थी।

घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोकटोक आवाजाही और फ़सल उगाने के लिए ज़मीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरीके से घुमंतू खेती कर सकते थे।

कुछ शिकारी और संग्राहक थे

बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी ज़िंदगी ‘के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियाँ बना कर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बाँट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे।

चित्र 2 – डोंगरिया कंध क़बीले की औरतें पंडानु की पत्तियाँ इकट्ठा करके ला रही हैं। इन पत्तियों से पत्तलें बनाई जाएँगी।

इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीजों को स्थानीय बाज़ारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की ज़रूरत होती थी तो वे खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे।

इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? कई बार तो चीज़ों की अदला-बदली से काम चल जाता था। वे अपने कीमती वन उत्पादों के बदले ज़रूरत की चीजें ले लेते थे। कई बार उन्हें ज़रूरी चीजें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आसपास के गाँवों में नौकरी भी करते थे। कोई बोझ ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेत मज़दर थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मज़दूरी के लिए ज्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय – जैसे मध्य भारत के बैगा – औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बैगा खुद को जंगल की संताने मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही ज़िंदा रह सकती है। मज़दूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी।

चित्र 3 – भारत में कुछ आदिवासी समुदायों के इलाके।

जो चीजें आसपास पैदा नहीं होती थीं उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद-फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी-कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीजें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीजें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे लेकिन उसका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह बाज़ार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया था। लिहाज़ा, वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे थे।

कुछ जानवर पालते थे

बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी जिंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते रहते थे। जब एक जगह घास ख़त्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय गाय-भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गड़रिये थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियाँ पालते थे। अगले साल इतिहास की पाठ्यपुस्तक में आप उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे।

शिकार का वक्त, बुआई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त

क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोगों की काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं होती? विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतू आदिवासियों और शिकारियों की जिंदगी एक खास क्रम और मर्द-औरत के बीच कामों के बँटवारे से चलती थी।

ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियर ऐल्विन ने 1930 और 1940 के दशकों में कई साल मध्य भारत के बैगा और खोंड समुदायों के बीच बिताए थे। ऐल्विन द्वारा लिखित निम्नलिखित अंशों को पढ़कर इस समयक्रम और कार्यों के बँटवारे को समझा जा सकता है। वे लिखते हैं-

चैत में औरतें इकट्ठा करने और बचे-खचे टैंठों को काटने जाती थीं। पुरुष बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। शिकार पूरे चाँद के समय पूर्व से शुरू होता था। शिकार के लिए बाँस के फंदों का इस्तेमाल करते थे। औरतें सागो, इमली और मशरूम (कुकुरमुता) आदि फल बीनकर लाती थीं। बैगा औरतें या तो केवल जड़ या कंद इकड्डा करती हैं या महुआ के बीज इकट्ठा करती हैं। मध्य भारत के आदिवासियों में बैगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था…। बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था। औरतें अधजली लकड़ियों को ईंधन के लिए बीन लेती थीं। आदमी शिकार पर जाते रहते थे लेकिन गाँव से दूर नहीं जाते थे। जेठ में बुआयी हाती थी और शिकार चलता रहता था। आषाढ़ से भादों तक मर्द खेतों में काम करते थे। क्वार में फलियों आने लगती थीं और कार्तिक कुटकी में पक जाती थीं। अगहन में सारी फसल तैयार हो जाती थी और पूस में फटकन किया जाता था। नाच-गाना और शादियाँ भी पूस के महीने में ही होती थीं। माघ में पुरुष नए बेबड़ की तरफ चल देते थे। इस दौरान शिकार व चीजों का संग्रह ही जीन की मुख्य गतिविधि होती थी।

यह चक्र पहले साल का होता था। दूसरे साल शिकार के लिए ज़्यादा समय मिल जाता था क्योंकि केवल कुछ फ़सलों की ही बुआयी-कटायी होती थी। क्योंकि भोजन काफ़ी होता था इसलिए पुरुष बेवड़ों में ही रहते थे। तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पादों की भी ज़रूरत पड़ने लगती थी।

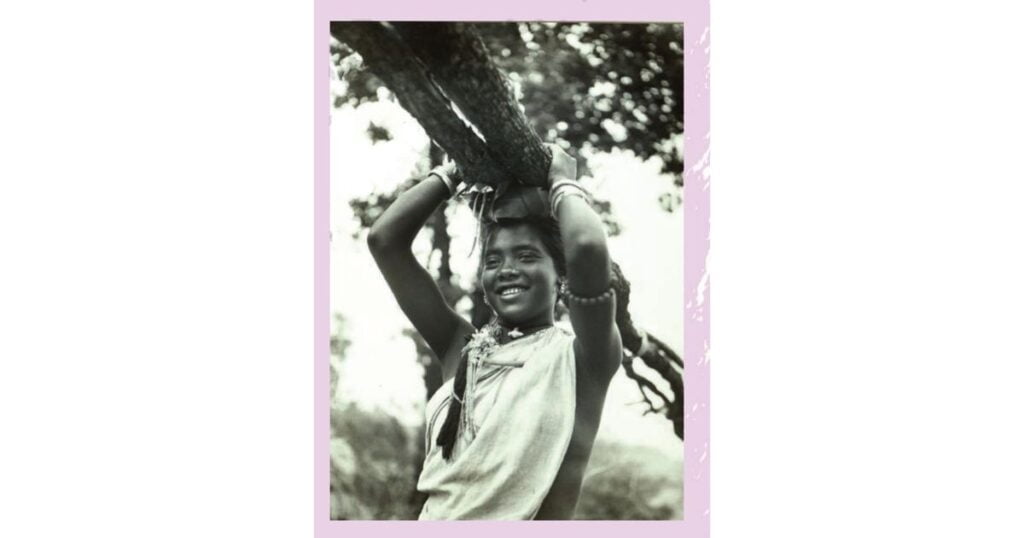

चित्र 4 – ईंधन की लकड़ी ले जाती एक संथाल लड़की, बिहार, 1946

वेरियर ऐल्विन द्वारा लिखित बैगा (1939) और ऐल्विन की अप्रकाशित रचना ‘नोट्स ऑन द खोंड्स’ (वेरियर ऐल्विन पेपर्स, नेहरू स्मृति संग्रहालय एवं पुस्तकालय) पर आधारित बच्चे वन उपज इकट्ठा करने के लिए अपनी माँओं के साथ जंगल में जाते हैं।

कुछ लोग एक जगह खेती करते थे

उन्नीसवीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय क़बीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। वे बार-बार जगह बदलने की बजाय साल-दर-साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे-धीरे उन्हें ज़मीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटानागपुर के मुंडाओं की तरह ज़मीन पूरे क़बीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर ज़मीन को साफ़ किया था। लिहाज़ा, जमीन पर सभी का बराबर हक़ होता था। फिर भी, अकसर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने की बजाय अकसर अपनी ज़मीन बँटाई पर दे देते थे।

ब्रिटिश अफ़सरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहरकर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी-संग्राहक या घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है।

औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े?

ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन बदल गया। आओ देखें कि ये बदलाव क्या थे।

आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ?

अंग्रेज़ों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्त्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे ज़मीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज़ और अधिकार काफ़ी बदल गए थे। उन्हें कई-कई गाँवों पर ज़मीन का मालिकाना तो मिला रहा लेकिन उनकी शासकीय शक्तियाँ छिन गईं और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया। उन्हें अंग्रेज़ों को नज़राना देना पड़ता था और अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए।

चित्र 5 – पूर्वोत्तर के निशी आदिवासियों के एक गाँव में लट्ठों से बना घर। जब ये घर बनाए जाते हैं तो पूरा गाँव मदद करता है।

घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ?

ऐसे समूहों से अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशानी थी जो यहाँ-वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहरकर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह स्थायी रूप से रहें और खेती करें। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज़ अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने ज़मीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने ज़मीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया। जैसा कि आप देख चुके हैं (अध्याय 2), पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे।

चित्र 6 – गुजरात के एक जंगल में खेती करती भील औरतें।

घुमंतू खेती गुजरात के बहुत सारे वन क्षेत्रों में अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पेड़ों को काट दिया गया है और खेती के लिए ज़मीन साफ़ कर दी गई है।

झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेज़ों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो, वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता। बल्कि, हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अकसर नुकसान ही हुआ क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए, पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेज़ों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे क़बीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छूट दे दी गई।

वन कानून और उनके प्रभाव

जैसा कि आपने देखा है, आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था। अतः, वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। अंग्रेज़ों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ये ऐसे जंगल थे जहाँ अंग्रेज़ों की ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह ज़िंदा रह सकते थे? इसलिए, उनमें से बहुतों को काम और रोज़गार की तलाश में मज़बूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा।

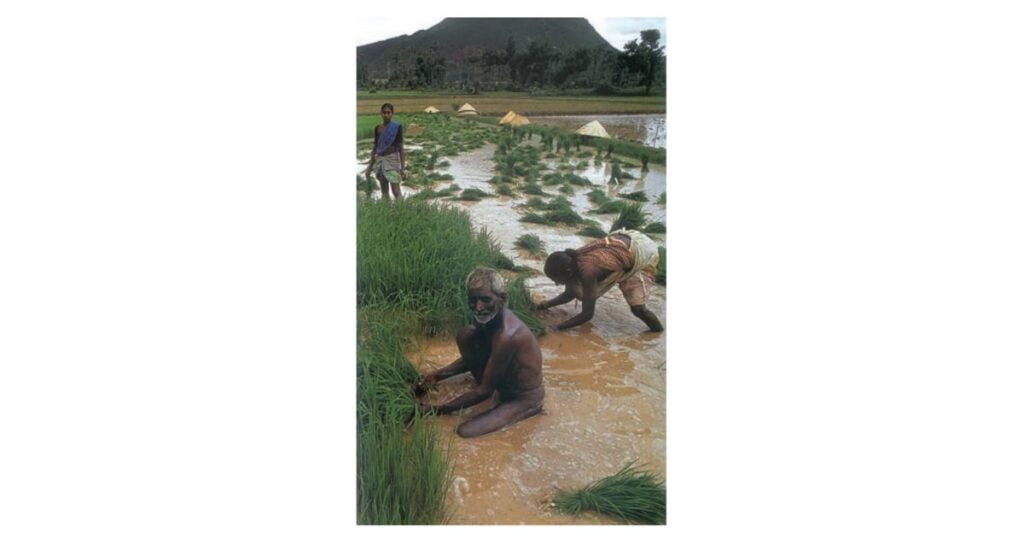

चित्र 7 – आंध्र प्रदेश में धान के खेत में काम करते आदिवासी। समतल मैदानों और जंगलों में धान की खेती के बीच फ़र्क को देखें।

जैसे ही अंग्रेज़ों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मज़दूरों का इंतज़ाम कहाँ से किया जाए?

औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में ज़मीन के छोटे टुकड़े दिए जाएँगे और उन्हें वहाँ खेती करने की भी छूट होगी बशर्ते गाँवों में रहने वालों को वन विभाग के लिए मज़दूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह, बहुत सारे इलाको में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गाँव बसा दिए।

बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर-तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर-कानूनी घोषित कर चुकी है। कई बार उन्होंने खुलेआम बग़ावत भी कर दी। 1906 में सोंग्रम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे।

व्यापार की समस्या

उन्नीसवीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी-जल्दी आने लगे हैं। वे वन उपज खरीदने, नकद कर्जा देने और आदिवासियों को मज़दूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं, यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा।

यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखें। अठारहवीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाज़ारों में भारी माँग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेज़ी से बढ़ रहा था। जैसे-जैसे बाज़ार फैला ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस माँग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे।

वर्तमान झारखंड में स्थित हज़ारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने ऐजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्ज देते थे और उनके कृमिकोषों को इकट्ठा कर लेते थे। एक हज़ार कृमिकोषों के लिए 3-4 रुपये मिलते थे। इसके बाद इन कृमिकोषों को बर्दवान या गया भेज दिया जाता था जहाँ उन्हें पाँच गुना कीमत पर बेचा जाता था। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफ़ा होता था। रेशम- उत्पादकों को बहुत मामूली फ़ायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सनसे बड़ा दुश्मन मानने लग थे।

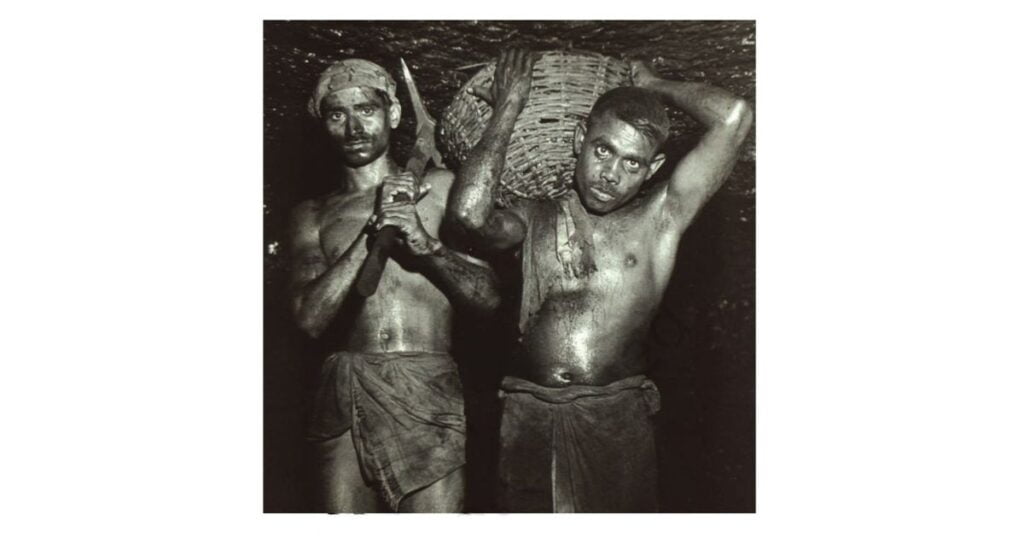

चित्र 10 – बिहार के कोयला खनिक, 1948.

1920 के दशक में बिहार की झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50 प्रतिशत खनिक आदिवासी थे। अँधेरी और दमघोंटू खदानों की गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ता था बल्कि यह खतरनाक था। वह अकसर सचमुच जान ले लेता था। 1920 के दशक में देश की कोयला खदानों में हर साल 2,000 से ज्यादा मज़दूर मारे जाते थे।

काम की तलाश

काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। उन्नीसवीं सदी के आख़िर से ही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्त्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खादानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे।

नज़दीक से देखने पर

उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भार्गो में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ़ कई बार बगावत की। 1831-1832 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी थी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र मैं वर्ली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का विद्रोह था।

बिरसा मुंडा

‘बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़-बकरियाँ चराते, बाँसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते-गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोंडा के आसपास के जंगलों में हुई। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह-जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोहों की कहानियाँ सुन ली थीं। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों (मुखियाओं) को विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएँगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी ज़मीन की लड़ाई (मुल्क की लड़ाई) लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है।

बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे जहाँ उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। वहाँ भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोये हुए अधिकार वापस पा सकता है। अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएँ और अपनी “खराब आदतें” छोड़ दें तो ऐसा हो . सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने-माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर ज़ोर देने लगे।

अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए, उनसे वह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गाँवों को साफ़ रखें और डायन व जादू-टोने में विश्वास न करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू ज़मींदारों का भी लगातार विरोध किया। वह उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे।

1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग – सतयुग – की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे। वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में काम करें।

अंग्रेज़ों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था।

यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेज़ों की भूनीतियाँ उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थीं, हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी ज़मीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे।

जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेज़ों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ़्तार किया और दंगे-फ़साद के आरोप में दो साल की सज़ा सुनायी।

1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गाँव-गाँव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए “रावणों” (दीकु और यूरोपीयों) को तबाह कर दें। बिरसा के अनुयायी दीकु और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चा पर हमले किए और महाजनों व ज़मींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था।

सन् 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन दो मायनों में महत्त्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मज़बूर किया जिनके ज़रिए दीकु लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्ज़ा न कर सकें। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं। उन्होंने अपने खास अंदाज़ में, अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के ज़रिए इस काम को अंजाम दिया।

यह भी पढ़ें : ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना : अध्याय 3

फिर से याद करें

1. रिक्त स्थान भरें-

(क) अंग्रेज़ों ने आदिवासियों को जंगली तथा बर्बर लोगों के रूप में वर्णित किया।

(ख) झूम खेती में बीज बोने के तरीके को बीज बिखेरना कहा जाता है।

(ग) मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को स्थायी स्वामित्व मिल गया।

(घ) असम के चाय बागानों और बिहार की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे।

2. सही या गलत बताएँ-

(क) झूम काश्तकार जमीन की जुताई करते हैं और बीज रोपते हैं। (गलत)

(ख) व्यापारी संथालों से कृमिकोष खरीदकर उसे पाँच गुना ज़्यादा कीमत पर बेचते थे। (सही)

(ग) बिरसा ने अपने अनुयायियों का आह्वान किया कि वे अपना शुद्धिकरण करें, शराब पीना छोड़ दें और डायन व जादू-टोने जैसी प्रथाओं में यकीन न करें। (सही)

(घ) अंग्रेज़ आदिवासियों की जीवन पद्धति को बचाए रखना चाहते थे। (गलत)

आइए विचार करें

3. ब्रिटिश शासन में घुमंतू काश्तकारों के सामने कौन-सी समस्याएँ थीं?

Ans. घुमूंत काश्तकारों के सामने समस्याएँ :

1. अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए घुमंतू काश्तकारों को एक जगह रहने पर मजबूर कर दिया था। इससे घुमंतू काश्तकारों की स्वतंत्रता भंग हो रही थी।

2. घुमंतू कातश्कार जो ब्रिटिश मॉडल के अनुसार हल-बेल के प्रयोग द्वारा खेती करते थे जिससे उन्हें। कठिनाई होती थी, क्योंकि उन्हें खेती से अच्छी पैदावार नहीं मिल रही है जिससे उन्हें लगान चुकाना मुश्किल हो रहा था।

3. घुमंतू काश्तकारों ने धीरे-धीरे खेती की इस विधि का विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि वे धुमंता खेती या झूम खेती पर वापस लौटना चाहते थे।

अथवा

घुमंतू काश्तकार यहाँ: वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहरकर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह स्थायी रूप से रहें और खेती करें। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज़ अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित आय स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने जमीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना तगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया। पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। आदिवासी झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो, वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता। बल्कि, हतों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अकसर नुकसान ही हुआ क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए, पूर्वोत्तर राज्यों के झुम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छूट दे दी गई।

4. औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव आए?

Ans. आदिवासी मुखियाओं की ताकत में बदलाव

1. आदिवासी मुखियाओं के कई प्रशासनिक अधिकार खत्म हो गए। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए मजबूर किया गया।

2. आदिवासी मुखियाओं को जब अंग्रेज़ अधिकारियों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधि के रूप में अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था।

3. आदिवासी मुखियाओं के पास जो ताकत पहले थी अब वह ताकत नहीं रही। वे परंपरागत कार्यों को करने के लिए भी लाचार हो गए।

अथवा

अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफी बदल गए थे। उन्हें कई कई गाँवों पर जमीन का मालिकाना तो मिला रहा लेकिन उनकी शासकीय शक्तियाँ छिन गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए।

5. दीकुओं से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थ?

Ans. दीकुओं से आदिवासियों के गुस्से के कारण निम्नलिखित प्रकार से थे।

• आदिवासी लोग बाहरी तोगों को दिकू कहते थे। दिकुओं ने आदिवासियों की जमीन छीन ली थी।

• दिकुओं ने आदिवासियों का अधिकार और आजादी भी छीन ली थी।

• दिकुओं ने आदिवासियों को गरीबी और कर्ज में धकेल दिया था।

• आदिवासी लोग इन्हें भारी शैतान मानते थे। यही उनके गुस्से होने के कुछ कारण थे।

6. बिरसा की कल्पना में स्वर्ण युग किस तरह का था? आपकी राय में यह कल्पना लोगों को इतनी आकर्षक क्यों लग रही थी?

Ans. बिरसा की नजर में स्वर्ण युग :

1. बिरसा ने अपने अनुयायियों से अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लेने का आह्वान किया।

2. बिरसा ऐसे स्वर्ण युग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे. कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे. पेड़ और बाग लगाते थे. पेट पालने के लिए खेती करते थे।

3. उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने भाइयों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे वे ईमानदारी से जीते थे।

4. बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें, एक जगह स्थायी रूप से रहें। और अपने खेतों में काम करें।

अथवा

बिरसा की कल्पना में स्वर्ण युग ऐसा समय था जब मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह मुक्त होंगे। बिरसे के स्वर्ण युग का संबंध मुंडा लोगों के अतीत से भी था। इस युग में मुंडा लोग अच्छा जीवन व्यतीत करते थे। वे तटबंध बनाते थे और कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे। वे पेड़ और बाग लगाते थे औ अपना पेट भरने के लिए खेती करते थे। यह वह युग था जब मुंडा अपनी बिरादरी के लोगों तथा सगे-संबंधियों का खून नहीं बहाते थे और ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें, एक जग टिक कर रहे और अपने खेतों में काम करें।

लोगों को कल्पना निम्नलिखित कारणों से आकर्षित कर रह थी:

• अधिकतर लोग मुंडा को आकर्षक व्यक्तित्व तथा चमत्कारी शक्तियों से प्रभावित मानते थे।

• मुंडा लोग जानते थे कि उनका जीवन काफी अच्छा है। उसी को वे कायम रखना चाहते थे।

• उन्हें पूरा विश्वास था कि बिरसा उन्हें दीकुओं के उत्पीड़न से अवश्य ही मुक्ति दिलाएंगे। फिर उन्हें अपनी जमीन दोबारा मिल जाएगी।

• जैसे बिरसा लोगों सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित किया था उसी तरह से वे भी सत्ता का अधिकार चाहते थे।

आइए करके देखें

7. अपने माता-पिता दास्तां या शिक्षकों से बात करके बीसवीं सदी के अन्य आदिवासी विद्राहों के नायकों के नाम पता करा उनकी कहानी अपने शब्दों में लिखें।

Ans. ताना भगत आंदोलन 1914-1919 के दोरान ताना भगत और उरांव जनजातियों का एक जनजातीय विद्रोह था। इसकी शुरुआत बिहार जिले के छोटानागपुर क्षेत्र में हुई थी, जो अब झारखंड में है। यह आंदोलन यात्रा उरांव के नेतृत्व में चल रहा था। यह महात्मा गांधी से भी पहले शुरू किया गया सत्याग्रह था। यह आंदोलन अंग्रेजों द्वारा लगाए गए करों के खिलाफ था। वे सभी साहूकारों, जमींदारों ओर ब्रिटिश अधिकारियों के विरोध में थे। ताना भगत अहिंसा के विश्वासी थे और महात्मा गांधी का अनुसरण करते थे।

अथवा

जात्रा उराँव-जत्रा उराँव झारखंड राज्य के छोटा नागपुर क्षेत्र का एक जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी था। उनके नेतृत्व में 1914-19 के दौरान ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया। उसने उराँव लोगों के बीच फैले अंधविश्वास तथा उनके द्वारा शराब पीने की जमकर आलोचना की। उनके इस धार्मिक आंदोलन ने कर नहीं आंदोलन को जन्म दिया। जात्रा ने घोषणा की कि उसके अनुयायी जमींदारों की जमीन नहीं जोतेंगे तथा कुती या मज़दूर के रूप में या सरकार के लिए काम नहीं करेंगे। उसने ‘पोहन’ ‘मेहतो तथा ग्राम प्रधान के पारंपरिक नेतृत्व पर भी उठाया। इस आंदोलन का मौलिक विचार था कि जमीन भगवान की देन हे तथा जमीन पर जनजातीय लोगों के अधिकार में दखल देने का किसी को अधिकार नहीं है। जात्रा को उनके प्रमुख शिष्यों के साथ गिफ़्तार कर लिया गया। जेल से छूटने के बाद उसने इस आंदोलन का नेतृत्व त्याग दिया। और बाद में वे गांधीजी के संपर्क में आए।