सूखा ऐसी स्थिति को कहा जाता है जब लंबे समय तक कम वर्षा, अत्यधिक वाष्पीकरण और जलाशयों तथा भूमिगत जल के अत्यधिक प्रयोग से भूतल पर जल की कमी हो जाए।

सामान्यतः अनिश्चित व कम वर्षा के क्षेत्रों में वर्षा की विचलनशीलता (Variability of Rainfall) अधिक होती है और यही क्षेत्र सूखा या सूखाग्रस्त क्षेत्रों के अन्तर्गत आते हैं।

सूखे की दशा एवं स्थिति को कई दृष्टिकोण के आधार पर विभक्त किया गया है। यथा-

1. मौसम विज्ञान सम्बन्धी सूखा- जब किसी बड़े क्षेत्र में अपेक्षा से 75% कम वर्षा प्राप्त होती है, तब उक्त स्थिति उत्पन्न होती है।

2. कृषि सूखा- इसे भूमि-आर्द्रता सूखा भी कहा जाता है। इसमें मिट्टी में आर्द्रता की कमी के कारण फसलें मुरझा जाती हैं। ज्ञातव्य है कि जिन क्षेत्रों में 30 प्रतिशत से अधिक कुल बोये गए क्षेत्र में सिंचाई होती है, उन्हें सूखा प्रभावित क्षेत्र नहीं माना जाता।

3. जलविज्ञान सम्बन्धी सूखा- यह स्थिति तब पैदा होती है जब विभिन्न जल संग्रहण, जलाशय, जलभूत और झीलों इत्यादि का स्तर वृष्टि द्वारा की जाने वाली जलापूर्ति के बाद भी नीचे गिर जाए।

4. पारिस्थितिक सूखा- जब प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में जल की कमी से उत्पादकता में कमी हो जाती है और परिणामस्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र में तनाव आ जाता है तथा यह क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो पारिस्थितिक सूखा कहलाता है।

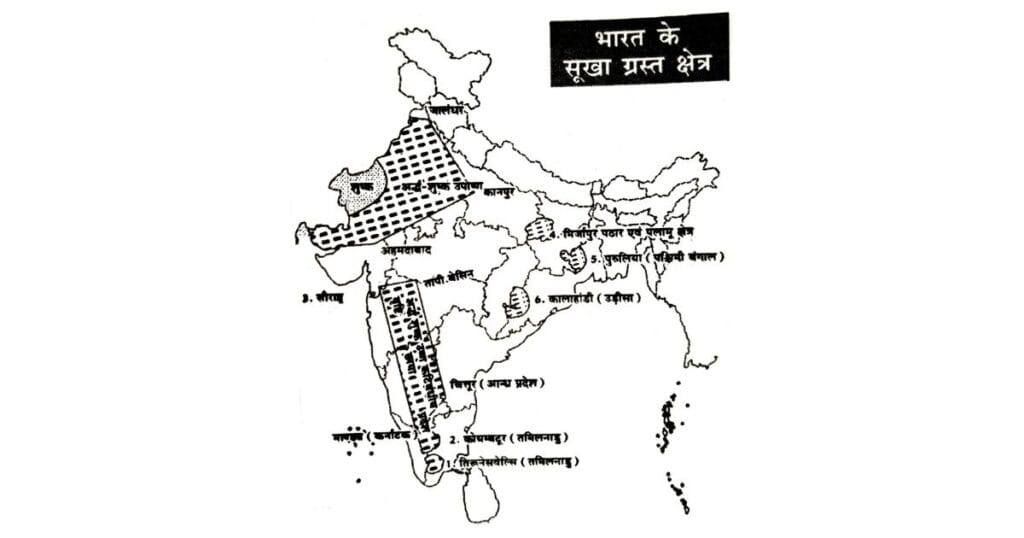

पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय के अनुसार-भारत का लगभग 70% क्षेत्र अर्थात् 230 मिलियन हेक्टेयर शुष्क या अर्द्ध शुष्क है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25% अर्थात् 82.17 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा है। सिंचाई आयोग ने वर्षा की मात्रा व उसकी विचलन- शीलता के आधार पर सूखा प्रभावित क्षेत्रों को दो भागों में बांटा है-

(1) सूखा क्षेत्र- ये वैसे क्षेत्र हैं जहाँ वर्षा 50 सेमी. से कम होती है एवं वर्षा की विचलन शीलता 25% से अधिक होती है।* इन क्षेत्रों के अंतर्गत पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र व कच्छ आते हैं। यहाँ मरूस्थलीकरण रोकने, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने, जल व मृदा का प्रबंधन आदि के लिए मरूभूमि विकास कार्यक्रम Draught Development Programme) चलाए जा रहे हैं।

(ii) सूखाग्रस्त क्षेत्र – ये वैसे क्षेत्र हैं जहाँ सामान्य वर्षा 75 . से कम एवं वर्षा की विचलनशीलता सामान्यतः 25% है। सेमी इसके अंतर्गत गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, प. उत्तर प्रदेश, प. मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, द. तेलगांना, तमिलनाडु के कुछ भाग, बिहार में चंपारण जिला, पूर्वी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, झारखण्ड में पलामू, प. बंगाल में पुरुलिया व ओडिशा में कालाहांडी जिले आते हैं। ये क्षेत्र द्वितीयक हरितक्रांति के संभावित क्षेत्र हैं। यहाँ शुष्क कृषि प्रणाली, मृदा व जल प्रबंधन, ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई, सामाजिक वानिकी, भूमि उत्पादकता बढ़ाने के विविध प्रयास, वैकल्पिक अर्थ-व्यवस्था के रूप में पशुपालन का विकास आदि कार्यक्रम, सूखाग्रस्त कार्यक्रम (Drought Prone Area Programme) के तहत चलाए जा रहे हैं।

सूखाग्रस्त क्षेत्र के अन्तर्गत देश में 8.8 करोड़ हेक्टेअर भूमि है। देश में नेट कृषित भूमि 14.1 करोड़ हेक्टेअर है। इस प्रकार नेट कृषिगत भूमि के 60% क्षेत्रफल पर फैले सूखा ग्रस्त क्षेत्र से देश के कुल खाद्यान्न का मात्र 35% उत्पादन होता है।*

पर्यावरण और समाज पर सूखे का सोपानी प्रभाव पड़ता है। फसलें बर्बाद होने से अन्न की कमी हो जाती है, जिसे अकाल कहा जाता है। चारा कम होने की स्थिति को तृण अकाल कहा जाता है। जल आपूर्ति की कमी जल अकाल कहलाती है, तीनों परिस्थितियाँ मिल जाएँ तो त्रि-अकाल कहलाती है, जो सबसे अधिक विध्वंसक है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में वृहत् पैमाने पर मवेशियों और अन्य पशुओं की मौत, मानव प्रवास तथा पशु पलायन एक सामान्य परिवेश है। पानी की कमी के कारण लोग दूषित जल पीने को बाध्य होते हैं। इसके परिणामस्वरूप पेयजल सम्बन्धी बीमारियाँ जेसे आंत्रशोथ, हैजा और हेपेटाइटिस हो जाती है।

सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण पर सूखे का प्रभाव तात्कालिक एवं दीर्घकालिक होता है। इसलिए सूखे से निपटने के लिए तैयार की जा रही योजनाओं को उन्हें ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। सूखे की स्थिति में तात्कालिक सहायता में सुरक्षित पेयजल वितरण, दवाइयाँ, पशुओं के लिए चारे और जल की उपलब्धता तथा लोगों और पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना शामिल है। सूखे से निपटने के लिए दीर्घकालिक योजनाओं में विभिन्न कदम उठाए जा सकते हैं जैसे- भूमिगत जल के भंडारण का पता लगाना, जल आधिक्य क्षेत्रों से अल्पजल क्षेत्रों में पानी पहुँचाना, नदियों को जोड़ना और बाँध व जलाशयों का निर्माण इत्यादि। नदियाँ जोड़ने के लिए द्रोणियों की पहचान तथा भूमिगत जल भंडारण की संभावना का पता लगाने के लिए सुदूर संवेदन और उपग्रहों से प्राप्त चित्रों का प्रयोग करना चाहिए।

सूखा प्रतिरोधी फसलों के बारे में प्रचार-प्रसार सूखे से लड़ने के लिए एक दीर्घकालिक उपाय है। वर्षा जल संचयन (Rain water harvesting) सूखे का प्रभाव कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

भूस्खलन (Landslides)

भूस्खलन सामूहिक स्थानान्तरण का एक प्रक्रम है जिसमें शैलें तथा शैलचूर्ण गुरुत्व के कारण ढालों पर से नीचे की ओर सरकते हैं। इसमें कभी-कभी जल भी उपस्थित रहता है। ढालों पर सड़क निर्माण, नहरें, खदान एवं उत्खनन, अतिचारण, निर्वनीकरण, अवैज्ञानिक कृषि आदि कार्यों से भूस्खलन होते हैं। भारी वर्षा, भूकम्प तथा निर्वनीकरण से भूस्खलन क्रिया त्वरित होती है।

पदार्थ एवं उसके स्थानान्तरण के आधार पर भूस्खलन अनेक प्रकार के होते है। जिनमें शैल या मृदा अवपतन (Fall), सर्पण (Slides), प्रवाह (Flow) आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

भूविज्ञान, भूआकृतिक कारक, ढाल, भूमि उपयोग, वनस्पति आवरण और मानव क्रियाकलापों के आधार पर भारत को विभिन्न भूस्खलन क्षेत्रों में बाँटा गया है। यथा-

• अत्यधिक सुभेद्यता क्षेत्र- ज्यादा अस्थिर हिमालय की युवा पर्वत श्रृंखलाएँ, अंडमान और निकोबार, पश्चिमी घाट और नीलगिरी में अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, भूकम्प प्रभावी क्षेत्र और अत्यधिक मानव क्रियाकलापों वाले क्षेत्र, जिसमें सड़क और बाँध निर्माण इत्यादि आते हैं, अत्यधिक भूस्खलन सुभेद्यता क्षेत्रों में रखे जाते हैं।

• अधिक सुभेद्यता क्षेत्र- अधिक भूस्खलन सुभेद्यता क्षेत्रों में भी अत्यधिक सुभेद्यता क्षेत्रों से मिलती-जुलती परिस्थितियाँ हैं। दोनों में अंतर है, भूस्खलन को नियंत्रण करने वाले कारकों के संयोजन, गहनता और बारंबारता का। हिमालय क्षेत्र के सारे राज्य और उत्तर- पूर्वी भाग (असोम को छोड़कर) इस क्षेत्र में शामिल हैं।

• मध्यम और कम सुभेद्यता क्षेत्र- पार हिमालय के कम वृष्टि वाले क्षेत्र लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में स्पिती, अरावली पहाड़ियों में कम वर्षा वाला क्षेत्र, पश्चिमी व पूर्वी घाट के व/दक्कन पठार के वृष्टि छाया क्षेत्र ऐसे इलाके हैं, जहाँ कभी-कभी भूस्खलन होता है। इसके अलावा झारंखड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा और केरल में खादानों और भूमि धँसने से भूस्खलन होता रहता है।

• अन्य क्षेत्र- भारत के अन्य क्षेत्र विशेषकर राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल (दार्जिलिंग जिलों को छोड़कर) असोम (कार्बी अनलोंग को छोड़कर) और दक्षिण प्रांतों के तटीय क्षेत्र भूस्खलन युक्त है।

• भूस्खलनों के परिणाम एवं निवारण- भूस्खलनों का प्रभाव अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में पाया जाता है तथा स्थानीय होता है। परन्तु संड़क मार्ग में अवरोध, रेलपटरियों का टूटना और जल वाहिकाओं में चट्टानें गिरने से पैदा हुई रुकावटों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। भूस्खलन की वजह से हुए नदी रास्तों में बदलाव बाढ़ ला सकते हैं और जान माल का नुकसान हो सकता है। इससे इन क्षेत्रों में आवागमन मुश्किल हो जाता है और विकास कार्यों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है।

भूस्खलन से निपटने के उपाय अलग- अलग क्षेत्रों के लिए अलग-अलग होने चाहिए। अधिक भूस्खलन संभावी क्षेत्रों में सड़क और बड़े बाँध बनाने जैसे निर्माण कार्य तथा विकास कार्य पर प्रतिबंध होना चाहिए। इन क्षेत्रों में कृषि नदी घाटी तथा कम ढ़ाल वाले क्षेत्रों तक सीमित होनी चाहिए तथा बड़ी विकास परियोजनाओं पर नियंत्रण होना चाहिए। सकारात्मक कार्य जैसे- बृहत स्तर पर वनीकरण को बढ़ावा और जल बहाव को कम करने के लिए बाँध का निर्माण भूस्खलन के उपायों के पूरक हैं। स्थानांतरित कृषि वाले उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर कृषि की जानी चाहिए।

आपदा प्रबंधन

भूकप, सुनामी और ज्वालामुखी की तुलना में चक्रवात के आने के समय एवं स्थान की भविष्यवाणी संभव है। इसके अतिरिक्त आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके चक्रवात की गहनता, दिशा और परिमाण आदि को मॉनीटर करके इससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। इससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए चक्रवात शेल्टर, तटबंध, डाइक, जलाशय निर्माण तथा वायुवेग को कम करने के लिए वनीकरण जैसे कदम उठाए जा सकते हैं, फिर भी भारत, बांग्लादेश, म्यांमार इत्यादि देशों के तटीय क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या की सुभेद्यता अधिक है, इसीलिए यहाँ जान-माल का नुकसान बढ़ रहा है।

उपर्युक्त विवरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि आपदाएँ प्राकृतिक या मानवकृत दोनों प्रकार की हो सकती हैं, परन्तु हर संकट आपदा नहीं होता। आपदाओं और विशेषकर प्राकृतिक आपदाओं पर नियंत्रण मुश्किल है। इसका बेहतर उपाय इनके निवारण की तैयारियाँ करना है। आपदा निवारण और प्रबंधन की तीन अवस्थाएँ हैं-

(i) आपदा से पहले – आपदा के बारे में आँकड़े और सूचना एकत्र करना, आपदा संभावित क्षेत्रों का मानचित्र तैयार करना और लोगों को इसके बारे में जानकारी देना। इसके अलावा संभावित क्षेत्रों में आपदा योजना बनाना, तैयारियाँ रखना और बचाव का उपाय करना।

(ii) आपदा के समय- युद्ध स्तर पर बचाव व राहत कार्य, जैसे- आपदाग्रस्त क्षेत्रों से लोगों को निकालना आश्रय स्थल निर्माण, राहत कैंप, जल, भोजन व दवाई आपूर्ति।

(iii) आपदा के पश्चात – प्रभावित लोगों का बचाव और पुनर्वास। भविष्य में आपदाओं से निपटने के लिए क्षमता-निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना।

आपदा प्रबन्धन हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठन | |

देश (Country) | संगठन (Organization) |

1. भारत | राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (NDMA) |

2. संयुक्त राज्य अमेरिका | लॉ इनफोर्समेण्ट एजेन्सी (LEA) |

3. यूनाइटेड किगंडम | सिविल कॉण्टिजेन्सी इमरजेन्सी एक्ट (CCEA) |

4. रूस | मिनिस्ट्री ऑफ इमरजेन्सी सिचुएशन (MES) |

5. ऑस्ट्रेलिया | इमरजेन्सी मैनेजमेण्ट अथॉरिटी (EMA) |

6. जर्मनी | डिजास्टर रिलीफ एण्ड प्रोटेक्शन प्रोग्राम (DRPP) |

7. कनाडा | पब्लिक सेफ्टी कनाडा (PSC) |

8. नीदरलैण्ड | मिनिस्ट्री ऑफ इण्टीरियर एण्ड किंगडम रिलेशन्स |

9. न्यूजीलैण्ड | सिविल डिफेन्स इमरजेन्सी मैनेजमेण्ट ग्रुप (CDEMGs) |

भारत जैसे देश में, जहाँ दो-तिहाई क्षेत्र और जनंसख्या आपदा सुभेद्य है, इन उपायों का विशेष महत्व है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना इस दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाए गए सकारात्मक कदम का उदाहरण है।

शीर्ष 5 प्राकृतिक आपदाग्रस्त देश (No. of Death) | |

क्रम | देश (2019) |

प्रथम | भारत |

द्वितीय | फ्रांस |

तृतीय | बेल्जियम |

चतुर्थ | मोजांबिक |

पंचम | जिम्बाम्बे |

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में 12 जुलाई, 2006 को महासागर विकास मंत्रालय का नाम बदलकर उसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय कर दिया गया है।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा महासागर विकास एवं प्रौद्योगिकी, मौसम विज्ञान, भूकम्प विज्ञान, जलवायु और पर्यावरण विज्ञान तथा पृथ्वी विज्ञान से सम्बन्धित विषयों का कार्य संचालित किया जाता है। यह मंत्रालय महासागर संसाधन, महासागरों की स्थिति, मानसून, तूफान, भूकम्प, सुनामी, जलवायु परिवर्तन इत्यादि विषयों पर पृथ्वी के विभिन्न अवयवों महासागर, वातावरण एवं भूमि से सम्बन्धित अध्ययनों हेतु सर्वोत्तम उपलब्ध सेवाएं मुहैया करता है। यह मंत्रालय पृथ्वी प्रणाली विज्ञान, मानसून की भविष्यवाणी तथा अन्य जलवायु सम्बन्धी मानकों, महासागरों की अवस्था, भूकम्पों, सुनामी तथा पृथ्वी विज्ञान में घटनाओं से सम्बन्धित अनुसंधानों का प्रबन्धन करेगा। यह मंत्रालय मौसम सम्बन्धी जानकारी का प्रसार करके विज्ञान, विमानन, जल संसाधन, जलीय कृषि तथा कृषि से सम्बन्धित उद्योगों की भी सहायता करता है। यह (मंत्रालय) सागरों में विद्यमान जीवित तथा निर्जीव समुद्री संसाधनों के संरक्षण, मूल्यांकन एवं दोहन के अलावा महासागरों एवं ध्रुवीय क्षेत्रों से सम्बद्ध वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक गतिविधियों का विकास एवं समन्वयन भी करता है।

पृथ्वी आयोग

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की नीतियों के निर्धारण, उपयुक्त प्रशासनिक मशीनरी के गठन, नेटवर्किंग तथा विधायी तंत्र सम्बन्धी नीतियों के बनाने के साथ-साथ विभिन्न परियोजनाओं तथा बजट की मंजूरी देने के अलावा नियुक्ति प्रक्रिया तैयार करने, कर्मचारियों की आवश्यकता का मूल्यांकन, मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण कार्य आदि को सम्पन्न करने के लिए एक 12 सदस्यीय ‘पृथ्वी आयोग’ की स्थापना की गई है, जो पृथ्वी विज्ञान पर एक प्रमुख निकाय के रुप में कार्य करता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन योजना, 2016

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 1 जून, 2016 को राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन योजना जारी की गई। इस योजना में 2015-2030 की अवधि में आपदा जोखिम में कमी लाने हेतु सेण्डाई फ्रेमवर्क” (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030) में इंगित उपागम को अपनाया गया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल पर बने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबन्धन हेतु निम्नलिखित तीन बड़ी बहुपक्षीय पहलें की गई हैं-

I. आपदा जोखिम प्रबन्धन हेतु सेण्डाई फ्रेमवर्क मार्च 2015

II. सम्पोषणीय विकास लक्ष्य 2015-30, सितम्बर 2015

III. जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता, दिसम्बर 2015

• सेण्डाई फ्रेमवर्क के अन्तर्गत चार प्राथमिकताओं को शामिल किया गया है, यथा-

I. आपदा जोखिम को समझना।

II. आपदा जोखिम का प्रबन्धन करने के लिए आपदा जोखिम प्रशासन सुदृढ़ करना।

III. समुत्थान-शक्ति हेतु आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु निवेश करना।

IV. प्रभावी अनुक्रिया हेतु आपदाओं से निपटने की तैयारियों को बढ़ाना तथा बहाली, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण में `Build Back Better’ की स्थिति लाना।

• राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन योजना सरकारी निकायों को आपदा प्रबन्धन चक्र के सभी चरणों के लिए एक ढाँचा एवं दिशा-निर्देश प्रदान करता है। यह योजना इस दृष्टि से एक गत्यात्मक योजना है। इसमें समय-समय पर आपदा प्रबन्धन हेतु वैश्विक स्तर पर अपनायी जाने वाली कार्यनीति का समावेशन किया जाएगा। समग्र रूप से इस योजना का मुख्य उद्देश्य आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करना है। यह योजना इस प्रकार से अभिकल्पित की गई है कि इसे आपदा प्रबन्धन के सभी चरणों- (a) आपदा न्यूनीकरण एवं जोखिम कम करना, (b) आपदा से निपटने की तैयारी, (c) अनुक्रिया, (d) बहाली (भौतिक अधोरचना को पूर्व की स्थिति में लाना) में लोचपूर्ण तथा मापनीय तरीके से क्रियान्वित किया जा सकता है।

ध्यातव्य है, कि इस तरह की राष्ट्रीय योजना देश में पहली बार तैयार की गई है।

यह भी पढ़ें : उष्ण कटिबंधीय चक्रवात (Tropical Cyclone)

FAQs

Q1. सूखा क्या है?

Ans. सूखा एक प्राकृतिक आपदा है, जिसमें वर्षा की कमी के कारण जल, खाद्य और अन्य संसाधनों की उपलब्धता में कमी आती है। यह कृषि, जल आपूर्ति और पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है।

Q2. सूखे के प्रमुख कारण क्या हैं?

Ans. सूखे के प्रमुख कारणों में जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक तापमान, वर्षा की अनियमितता, भूमि उपयोग में परिवर्तन और जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन शामिल हैं।

Q3. सूखे का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है?

Ans. सूखा कृषि उत्पादन को गंभीर रूप से प्रभावित करता है, जिससे फसलों की पैदावार में कमी, खाद्य सुरक्षा में खतरा और किसानों की आर्थिक स्थिति में गिरावट आती है।

Q4. सूखे के दौरान जल संरक्षण के उपाय क्या हैं?

Ans. सूखे के दौरान जल संरक्षण के उपायों में वर्षा जल संचयन, ड्रिप सिंचाई, जल पुनर्चक्रण, और जल का विवेकपूर्ण उपयोग शामिल हैं।

Q5: सूखे से निपटने के लिए सरकारें क्या कदम उठाती हैं?

Ans. सरकारें सूखे से निपटने के लिए आपातकालीन सहायता, जल प्रबंधन योजनाएँ, कृषि बीमा, और सूखा राहत कार्यक्रम लागू करती हैं। इसके अलावा, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल संसाधनों के विकास पर भी ध्यान दिया जाता है।

Q6. भूस्खलन क्या है?

Ans. भूस्खलन एक भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसमें मिट्टी, चट्टानें और अन्य सामग्री ढलान से नीचे की ओर खिसकती हैं। यह आमतौर पर भारी वर्षा, भूकंप या मानव गतिविधियों के कारण होता है।

Q7. भूस्खलन के प्रमुख कारण क्या हैं?

Ans. भूस्खलन के प्रमुख कारणों में अत्यधिक वर्षा, भूकंप, भूमि उपयोग परिवर्तन, मिट्टी का अपरदन, और मानव निर्मित संरचनाओं का निर्माण शामिल हैं।

Q8. भूस्खलन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है?

Ans. भूस्खलन से पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जैसे कि वनस्पति का नष्ट होना, जल निकायों का प्रदूषण, और पारिस्थितिकी तंत्र का असंतुलन।

Q9. भूस्खलन से बचाव के उपाय क्या हैं?

Ans. भूस्खलन से बचाव के उपायों में वृक्षारोपण, ढलानों की स्थिरीकरण, उचित जल निकासी प्रणाली, और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में निर्माण पर प्रतिबंध शामिल हैं।

Q10. भूस्खलन के दौरान क्या करना चाहिए?

Ans. भूस्खलन के दौरान सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए, स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना चाहिए, और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहना चाहिए।

1 thought on “सूखा (Droughts)”