भूगर्भ में चट्टानों की प्रकृति, उनके क्रम तथा व्यवस्था को भूगर्भिक संरचना कहते हैं। यह संरचना सामान्यतः पृथ्वी के भीतर होने वाली शक्तिशाली विवर्तनिक शक्तियों का परिणाम होती हैं। किसी देश की भूगर्भिक संरचना चट्टानों एवं ढलानों के प्रकार और चरित्र, मिट्टी के भौतिक एवं रासायनिक गुणों, खनिजों की उपलब्धता और भूमिगत जल संसाधनों को समझने में मदद करती है। अतः किसी भी देश का भौगोलिक अध्ययन करने से पूर्व वहाँ की भूगर्भिक संरचना का ज्ञान होना आवश्यक है।

भूगर्भिक समय-सारणी

भूगर्भिक संरचना के अध्ययन के पूर्व भूगर्भिक समय-सारणी का ज्ञान प्राप्त कर लेना समीचीन होगा। भूगर्भिक अभिलेखों को यूरोप में विकसित भूगर्भिकीय समय-सारणी के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इस आधार पर पृथ्वी के इतिहास को 5 महाकल्पों (Eras), 4 युगों (Epochs) तथा 16 कालों व शको (Periods) में विभक्त किया जाता है। यथा :

• आर्कियोजोइक तथा प्रोटीरोजोइक महाकल्प को सम्मिलित रूप से प्री-कैम्ब्रियन महाकल्प (Precambrian era) कहा जाता है। भारत में धारवाड, छोटा नागपुर, कुडप्पा समूह, दिल्ली-क्रम की चट्टानों एवं अरावली पर्वत का विकास इसी महाकल्प में हुआ था। इसे अजैविक महाकल्प (Azoic Era) भी कहते हैं।* इस काल में पेंजिया का निर्माण हुआ।*

जीवी महाकल्प (Era) | युग (Epoch) | प्रारम्भ (लगभग) | अवधि (लगभग) |

1.आर्कियोजोइक (Archeozoic) | – | 4.0 अरब वर्ष पूर्व | 1.5 अरब वर्ष |

2. प्रोटीरोजोइक (Proterozoic) | – | 2.5 अरब वर्ष पूर्व | 1.91 अरब वर्ष |

3.पेलियोजोइक (Paleozoic) | प्रथम युग (Primary Epoch) | 59 करोड़ वर्ष पूर्व | 34.2 करोड़ वर्ष |

4. मीसोजोइक (Mesozoic) | द्वितीयक युग (Secondary Epoch) | 24.8 करोड़ वर्ष पूर्व | 18.3 करोड़ वर्ष |

5(a) सीनोजोइक (Cenozoic) | तृतीयक युग (Tertiary Epoch) | 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व | 6.3 करोड़ वर्ष |

5.(b) नियोजोइक (Neozoic) | चतुर्थक युग (Quaternary Epoch) | 20 लाख वर्ष पूर्व | जारी है। |

• पेलियोजोइक महाकल्प को 6 शकों (Periods) में विभक्त किया गया है। यथा-

पेलियोजोइक महाकल्प | |||

शक (काल) (Periods) | प्रारम्भ (करोड़ वर्ष पूर्व) | समाप्त (करोड़ वर्ष पर्व) | अवधि (करोड़ वर्ष) |

1. कैम्ब्रियन शक (Cambrian Period) | 59 | 50.5 | 8.5 |

2. आर्डोविसियन शक (Ordovician P.) | 50.5 | 43.8 | 6.7 |

3. सिल्यूरियन शक (Silurian Period) | 43.8 | 40.8 | 3.0 |

4. डिवोनियन शक (Devonian Period) | 40.8 | 36 | 4.8 |

5. कार्बोनीफेरस शक (Carboniferous P.) | 36 | 28.6 | 7.4 |

6. पर्मियन शक (Permian Period) | 28.6 | 24.8 | 3.8 |

• मीसोजोइक महाकल्प को तीन कालों (Periods) में विभक्त किया गया है। यथा-

मीसोजोइक महाकल्प | |||

शक (Periods) | प्रारम्भ (करोड़ वर्ष पूर्व) | समाप्त (करोड़ वर्ष पूर्व) | अवधि (करोड़ वर्ष) |

1. ट्रिआसिक शक (Triassic Period) | 24.8 | 21.3 | 3.5 |

2. जुरैसिक शक (Jurassic P.) | 21.3 | 14.4 | 6.9 |

3. क्रिटैशियस शक (Cretaceous P.) | 14.4 | 6.5 | 7.9 |

• सीनोजोइक तथा नियोजोइक महाकल्पों को क्रमशः पाँच और दो कालों व शकों (Periods) में विभक्त किया गया है। यथा-

सीनोजोइक महाकल्प | |||

शकों (Periods) | प्रारम्भ (करोड़ वर्ष पूर्व) | समाप्त (करोड़ वर्ष पूर्व) | अवधि (करोड़ वर्ष) |

1. पैलियोसीन शक (Paleocene Period) | 6.5 | 5.49 | 1.01 |

2. इओसीन शक (Eocene Period) | 5.49 | 3.8 | 1.69 |

3.ओलिगोसीन शक (Oligocene Period) | 3.8 | 2.46 | 1.34 |

4. मायोसीन शक (Miocene Period) | 2.46 | 0.51 | 1.95 |

5. प्लायोसीन शक (Pliocene Period) | 0.51 | 0.21 | 0.31 |

नियोजोइक महाकल्प | |||

शकों (Periods) | प्रारम्भ (लाख वर्ष पूर्व) | समाप्त (लाख वर्ष पूर्व) | अवधि (लाख वर्ष) |

1. प्लिस्टोसीन शक (Pleistocene Period) | |||

2. होलोसीन शक (Holocene Period) | |||

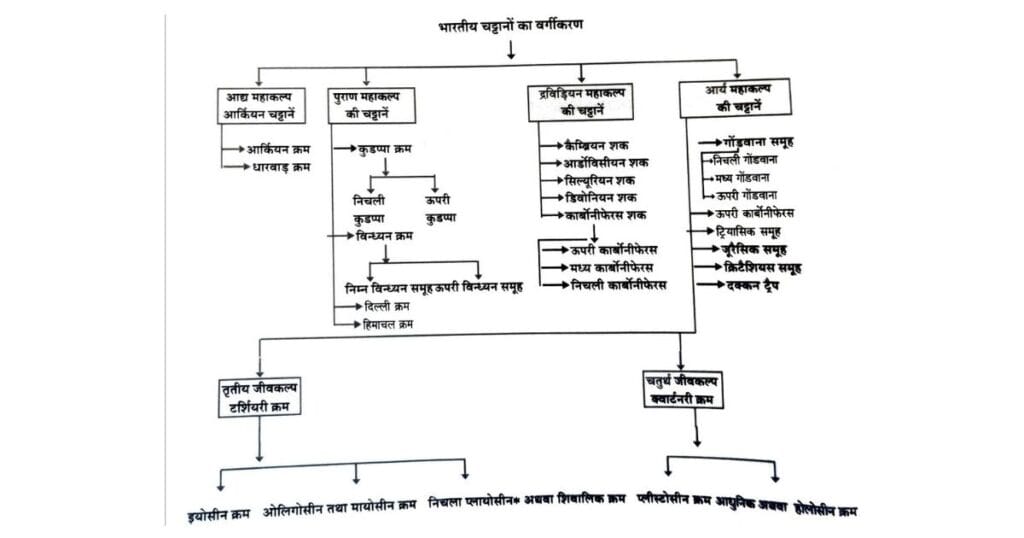

ध्यातव्य है कि भारत के भूगर्भिकीय अभिलेख पूरी तरह से यूरोप के अभिलेख से मेल नहीं रखते हैं। अतः भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण के विद्वान सर टी. हालैण्ड ने प्रमुख विषम विन्यासों के आधार पर भारत के भूगर्भिकीय इतिहास को 4 वृहद भूगर्भिकीय कल्पों में वर्गीकृत किया है। यथा-

1. आद्य महाकल्प (The Archaean Era)

2. पुराण महाकल्प (The Purana Era)

3. द्रविड़ियन महाकल्प (The Dravidian Era)

4. आर्य महाकल्प (The Aryan Era)

परीक्षोपयोगी दृष्टि से भारत एवं यूरोप के भूगर्भिक मापकों से साम्यता स्थापित करते हुए कालखण्डों को सारणीगत प्रकार से वर्गीकृत किया गया है यथा-

भारत का भूगर्भिक इतिहास बताता है कि यहाँ पर प्राचीनतम चट्टानों से लेकर नवीनतम चट्टानों तक पाई जाती है। आर्कियन एवं प्री-कैम्ब्रियन युग की प्रायद्वीपीय चट्टानें भी यहाँ पर मिलती है, तो दूसरी ओर क्वार्टरनरी युग की नवीनतम चट्टानें कॉप मिट्टी की परतदार निक्षेपों के रूप में पाई जाती हैं। इन भूगर्भिक संरचना की विशेषताओं ने भारत के तीन स्पष्ट वृहद् भाग प्रस्तुत किए हैं। यथा-

(A) दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार

(B) उत्तर की विशाल पर्वत माला

(C) उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग

यह भी पढ़ें : जनगणना के महत्वपूर्ण तथ्य

FAQs

Q1. पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र, प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं, चट्टानों, तलछट एवं पुरातात्विक सामग्री का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है?

Ans. पुराचुम्बकत्व में (Paleomagnetism)

Q2. भारत के उपलब्ध पुराचुम्बकीय परिणामों के अनुसार भूतकाल में भारतीय स्थलपिण्ड किस दिशा में खिसका व सरका है?

Ans. उत्तर दिशा में (IAS)

Q3. भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस विशाल भू-खण्ड का भाग था ?

Ans. गोंडवानालैंड

Q4. किस प्रकार के शैलों के समूह को आधार सम्मिश्र (Basement Complex) की उपमा दी गई है?

Ans. आर्कियन समूह

Q5. अजैविक, पूर्णतः रवेदार, अत्यधिक भ्रंशित, फोलियटेड एवं पातालिक लक्षणों से युक्त किस क्रम की चट्टानें हैं?

Ans. आर्कियन समूह

Q6. भारत के रुर प्रदेश की उपमा किसे दी गई है?

Ans. छोटा नागपुर पठार

Q7. अंगारालैण्ड तथा गोंडवाना लैण्ड को कौन-सी भू-संन्नति अलग करती थी ?

Ans. टेथिस

Q8. प्लेट विवर्तनिकी सिद्धान्त का प्रतिपादन किसने किया था?

Ans. हैरी हेस

Q9. भारतीय पुराण समूह की शैलें यूरोपीयन भूगर्भिक इतिहास के किस युग का प्रतिनिधित्व करती हैं?

Ans. प्रोटेरोजोइक युग (600 मिलियन वर्ष पूर्व )

1 thought on “भूगर्भिक संरचना (Geological Structure)”