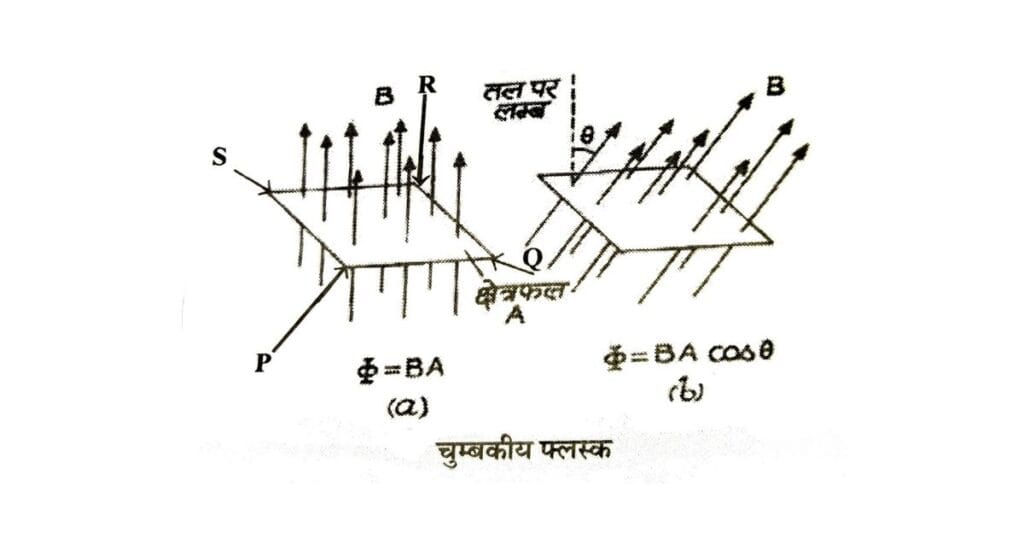

किसी भी चुम्बकीय क्षेत्र के विभिन्न बिंदुओं पर चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता एवं दिशा चुम्बकीय बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित की जाती है। यदि किसी चुम्बकीय क्षेत्र में कोई तल (माना PQRS) रखा जाय तो इस तल से चुम्बकीय बल रेखाएँ गुजरेंगी। किसी भी तल के लंबवत गुजरने वाली संपूर्ण चुम्बकीय बल रेखाओं को चुम्बकीय फ्लक्स कहते हैं। चुम्बकीय फ्लक्स को फाई (Φ) से निरुपित करते हैं।

अतः यदि हम किसी एक समान चुम्बकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत कोई तल लें तो चुम्बकीय क्षेत्र (B) तथा तल के क्षेत्रफल (A) के गुणनफल (BA) को उस तल से गुजरने वाला ‘चुम्बकीय फ्लक्स’ कहते हैं।

चुम्बकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर अथवा न्यूटन मीटर/ एम्पियर होता है। । वेबर न्यूटन मीटर/एम्पियर। इस आधार पर चुम्बकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर/मीटर भी होता है।

चुंबकीय फ्लक्स की संकल्पना के आधार पर ही, चुम्बकीय क्षेत्र (B) को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व (Magnetic Flux Density) भी कहते हैं।

यदि कोई तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो उसमें से कोई फ्लक्स रेखा नहीं गुजरेगी तथा उस तल से गुजरने वाला चुम्बकीय फ्लक्स शून्य होगा। क्योंकि θ = 90° होगा।

अतः Φ = BA Cos 90° = 0 ( cos 90° = 0)

विद्युत चुम्बकीय प्रेरण (Electro-magnetic Induction)

ओस्टेंड ने सन् 1820 में धारा के चुम्बकीय प्रभाव की खोज की थी जिसके अनुसार, धारा (या आवेश) का प्रवाह चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इस खोज से प्रेरित होकर माइकल फैराडे ने यह विचार व्यक्त किया कि यदि धारा प्रवाह से चुम्बकीय क्षेत्र प्राप्त किया जा सकता है तो चुम्बकीय क्षेत्र से विद्युत धारा भी उत्पन्न होना चाहिए। इस बात की पुष्टि हेतु उन्होंने कई प्रयोग किये और सन् 1831 ई० के प्रयोगों द्वारा उन्होंने अपनी बात सिद्ध भी की।

फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम (Faraday’s Laws of Electro magnetic Induction)

• प्रथम नियम– जब किसी बंद कुंडली में से होकर जाने वाली चुम्बकीय बल रेखाओं (i.e. चुम्बकीय फ्लक्स) में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल केवल तभी तक कार्य करता है जब तक कि चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है।

• द्वितीय नियम- कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुम्बकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है।

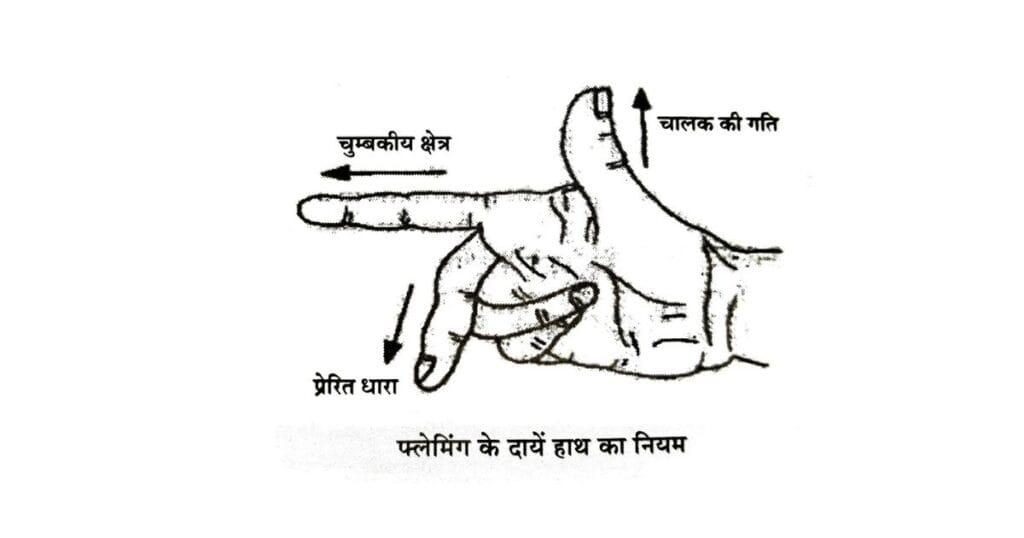

फ्लेमिंग के दायें हाथ का नियम (Fleming’s Right-Hand Rule)

यदि हम दायें हाथ का अँगूठा और उसके पास वाली दोनों उँगलियों को एक-दूसरे के लम्बवत् फैलायें, तब यदि पहली उँगली चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा को तथा अँगूठा चालक के चलने की दिशा को प्रदर्शित करे तो बीच वाली उंगली चालक में प्रेरित धारा की दिशा बतायेगी।

फ्लेमिंग के दायें हाथ का नियम तभी प्रयुक्त किया जाता है, जब गतिशील चालक की लम्बाई चुम्बकीय क्षेत्र तथा चालक की गति परस्पर लम्बवत् हो। ध्यातव्य है, कि फ्लेमिंग का दायें हाथ का नियम प्रेरित धाराओं के लिए तथा फ्लेमिंग के बायें हाथ का नियम वास्तविक धाराओं के लिए सत्य है।

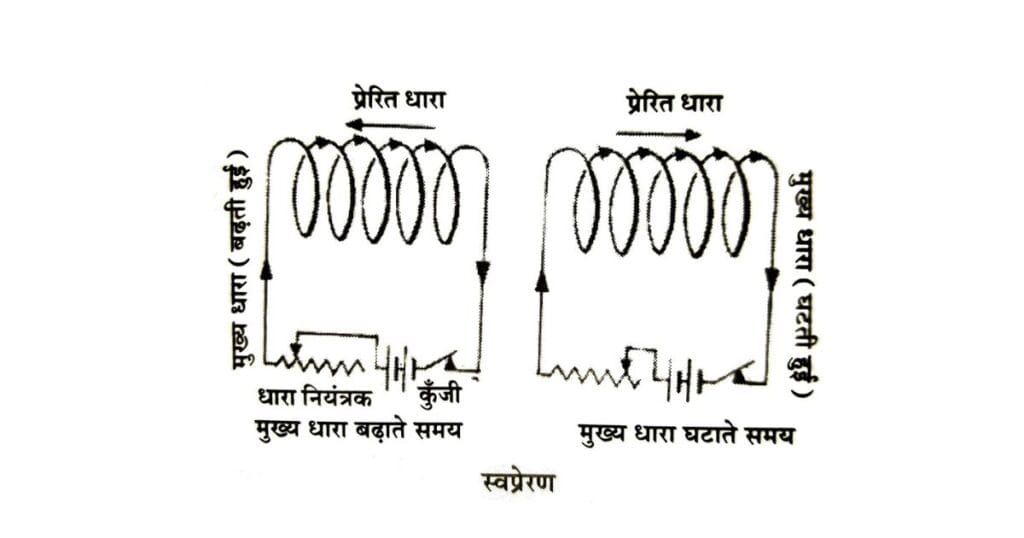

स्वप्रेरण (Self-Induction)

जब किसी कुण्डली में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसके चारों ओर एक चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। धारा के मान में परिवर्तन करने पर कुण्डली से बद्ध चुम्बकीय-फ्लस्क में परिवर्तन होता है। अतः जब कुण्डली की धारा में परिवर्तन किया जाता है तो कुण्डली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण कुण्डली में मुख्य धारा के अतिरिक्त एक प्रेरित धारा भी प्रवाहित होती

है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की इस घटना को जिसमें किसी कुण्डली में प्रवाहित धारा को परिवर्तित करने से स्वयं उसी कुण्डली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, स्वप्रेरण कहलाती है।

लेन्ज के नियमानुसार, प्रेरित धारा सदैव मुख्य धारा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। जब मुख्य धारा बढ़ायी जाती है (धारा-नियंत्रक के द्वारा) तो प्रेरित धारा, मुख्य धारा के विपरीत दिशा में बहती है तथा इस प्रकार मुख्य धारा के बढ़ने का विरोध करती है। जब मुख्य धारा घटायी जाती है तो प्रेरित धारा, मुख्य धारा की ही दिशा में बहती है और मुख्य धारा के घटने का विरोध करती है। ध्यातव्य है कि चोक कुण्डली इसी सिद्धान्त पर आधारित है।

लेन्ज का नियम (Lenz’s Law)

प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके द्वारा वह स्वयं उत्पन्न होता है। अतः यदि कुंडली के चुम्बकीय फ्लक्स में वृद्धि होती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कुण्डली के चुम्बकीय फ्लक्स को घटाने की कोशिश करता है और यदि कुंडली के चुम्बकीय फ्लक्स में कमी होती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करता है।

विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के अनुप्रयोग (Applications of Electromagnetic Introduction)

विद्युत जनित्र या डायनेमो (Electric Generator or Dynamo)- इसमें वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इसी सिद्धान्त का प्रयोग कर हम विद्युत जनित्र का निर्माण करते हैं।

इसमें यांत्रिक ऊर्जा (Mechanical Energy) का उपयोग चुम्बकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णन गति प्रदान करने में किया जाता है जिसके फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होती है।

जब किसी बन्द कुंडली को चुम्बकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या में लगातार परिवर्तन होता रहता है जिसके कारण कुंडली में वैद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। कुंडली को घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है वही हमें कुंडली में वैद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है।

इस सिद्धान्त का उपयोग कर विद्युत् जनित्र या डायनेमो का निर्माण किया जाता है। इस सिद्धान्त को डायनेमो सिद्धान्त कहते हैं। इसे संक्षेप में निम्नांकित रूप में लिखते हैं:

चुम्बकीय क्षेत्र + चालक की गति → प्रेरित विद्युत धारा

प्रेरित धारा प्रत्यावर्ती धारा (A.C.) होती है। यदि वाह्य परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो इस उपकरण को प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो (A.C. Dynamo or A.C. generator) कहते हैं। यदि प्रत्यावर्ती धारा को उपकरण में दिष्टधारा (direct current) में बदलकर वाह्य परिपथ में प्रवाहित करते हैं तो उपकरण को दिष्टधारा डायनमो (D.C. Dynamo) या दिष्टधारा जनित्र (D.C. generator) कहते हैं।

दिष्ट धारा व प्रत्यावर्ती धारा की तुलना (Comparison between alternating current and direct current)

प्रत्यावर्ती धारा को उत्पादन केंद्र से किसी स्थान पर उच्च विभव (Voltage) पर भेजा जा सकता है तथा वहाँ इसे पुनः निम्न विभव पर बदला जा सकता है। इस प्रकार धारा के पारेषण (Transmission) में लागत भी कम आती है और रास्ते में होने वाला ऊर्जा ह्रास भी बहुत कम होता है।

• ट्रांसफार्मर का उपयोग दिष्ट धारा (D.C.) के लिए नहीं किया जा सकता। अतः उसके पारेषण में लागत व ऊर्जा ह्रास दोनों अधिक होता है।

• प्रत्यावर्ती धारा को चोक कुण्डली द्वारा बहुत कम ऊर्जा ह्रास पर नियंत्रित किया जा सकता है जबकि दिष्ट धारा ओमीय प्रतिरोध द्वारा ही नियंत्रित की जा सकती है जिसमें अत्यधिक ऊर्जा का ह्रास होता है।

• प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा की तुलना में अधिक खतरनाक है क्योंकि इससे छू जाने पर तीव्र झटका (heavy shock) लगता है।

• विद्युत विश्लेषण (electical analysis) किसी पदार्थ पर किसी धातु की सतह चढ़ाने (electroplating) आदि में केवल दिष्ट धारा का प्रयोग होता है, प्रत्यावर्ती धारा का नहीं।

• किसी चालक तार में प्रत्यावर्ती धारा का अधिकांश भाग तार के बाहरी सतह पर बहता है। अतः जहां मोटा तार लगाना होता है वहाँ एक मोटे तार के स्थान पर कई पतले तारों को मिलाकर मोटा तार बनाना पड़ता है। दूसरी तरफ दिष्ट धारा का अधिकांश भाग तार के भीतरी भाग से होकर बहता है अतः आवश्यकता पड़ने पर एक ही मोटे तार का प्रयोग किया जा सकता है।

• जहाँ दिष्ट धारा की आवश्यकता होती है वहाँ दिष्टकारी (Rectifier) द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जा सकता है। इसी प्रकार दिष्ट धारा को भी आवश्यकता पड़ने पर इनवर्टर द्वारा प्रत्यावर्ती धारा में बदला जा सकता है।*

• प्रत्यावर्ती धारा (AC) के द्वारा विद्युत अपघटन (Electrolysis) व कलई (Electro Plating) करने का कार्य नहीं किया जा सकता। इसके लिए केवल दिष्ट धारा (DC) का ही प्रयोग संभव है।*

• प्रत्यावर्ती धारा (A.C.) को दिष्ट धारा (DC) की भाँति संचायक सेलों में आवेशन द्वारा संचित नहीं किया जा सकता।*

• विद्युत चुम्बकों के निर्माण में केवल दिष्ट धारा का ही प्रयोग होता है, प्रत्यावर्ती धारा का नहीं।*

घरेलू विद्युत आपूर्ति (Domestic Power Supply)

विद्युत उत्पादक गृहों में उत्पादित विद्युत (प्रत्यावर्ती धारा) का विभव लगभग 22000 वोल्ट होता है। उप स्टेशन पर लगे ग्रिड ट्रांसफार्मरों द्वारा इसे लगभग 1,32,000 वोल्ट तक बढ़ा कर चालक तारों के द्वारा विभिन्न शहरों को प्रेषित किया जाता है। इतने उच्च विभव (Voltage) पर विद्युत का पारेषण करने पर रास्ते में ऊर्जा का क्षय न्यूनतम होता है। इसके बाद विभिन्न शहरों में स्थापित उपकेंद्रों (Sub stations) पर लगे ट्रांसफार्मरों पर यह वोल्टता कम कर दी जाती है। भारत में उपभोक्ताओं को सामान्यतः 220 वोल्ट पर विद्युत की आपूर्ति की जाती है जिसका उच्चतम विभव 311 वोल्ट तक होता है। ज्ञातव्य है कि अलग-अलग देश में अंतिम रूप से उपभोक्ताओं को आपूर्ति की गई विद्युत की वोल्टता अलग-अलग हो सकती है। यथा : कुछ देशों में। 110 वोल्ट पर भी घरेलू विद्युत की आपूर्ति की जाती है। ऐसा करने से विद्युत का झटका कम लगता है अर्थात् कम वोल्ट पर भेजी गई विद्युत कम खतरनाक होती है। परन्तु इसमें लागत बढ़ जाती है। 220 वोल्ट पर भेजी गई प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है अर्थात् इसकी दिशा ध्रुवता प्रति सेकेंड 100 बार बदलती है। अर्थात् प्रतिचक्र (per cycle) इसकी दिशा दो बार बदलती है। तारों से जो धारा प्रवाहित होती है उसे मेन्स (Mains) कहते हैं। घरों में भेजी गई धारा का मान 5 एम्पियर व 15 एम्पियर होता है। बल्ब, टीवी, कम्प्यूटर आदि सामान्य उपकरणों में 5 एम्पियर की धारा की आवश्यकता होती है परन्तु विद्युत हीटर, प्रेस, रेफ्रिजरेटर आदि में 15 एम्पियर की धारा की आवश्यकता होती है। 15 एम्पियर की लाइन को पावर लाइन कहते हैं।

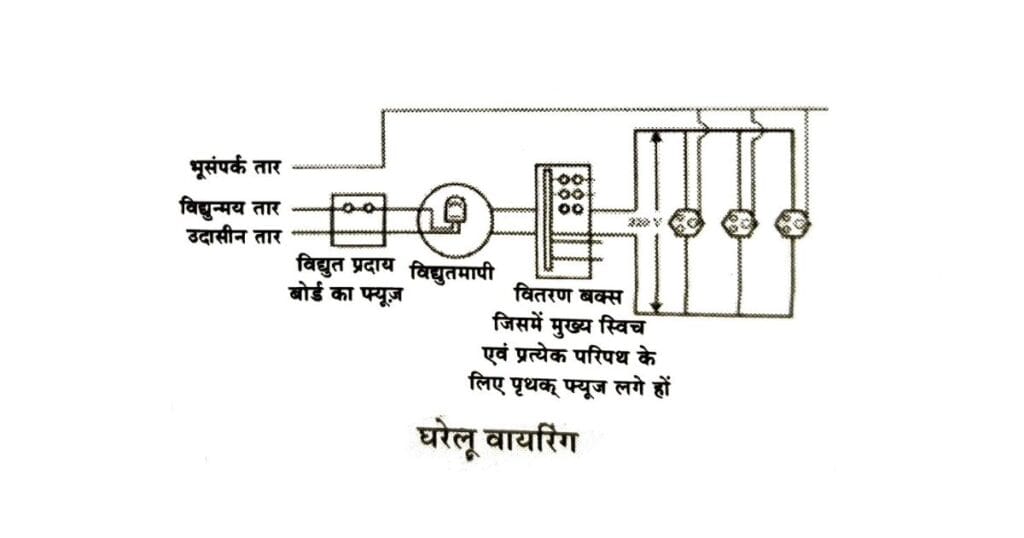

घरेलू वायरिंग (Domestic Wiring)

घरों के विद्युत उपकरणों व वायरिंग में सामान्यतया तीन रंग के तारों (Wires) का उपयोग किया जाता है- लाल, काला व हरा। लाल तार को मेन्स से जोड़ते हैं और इसे जीवित, (live) या फेस कहते हैं। काले तार को उदासीन (Neutral) कहते हैं। लाल तार से धारा आती है और काले तार से वापस लौटती है। तीसरा, हरा तार होता है जिसे भूतार (Earth) कहते हैं। इसे एक तरफ भूसंपर्कित किया जाता है तथा दूसरी तरफ यह उपकरणों की चालक बॉडी से जुड़ा होता है। विद्युत यदि बॉडी में उतर जाय तो इसके माध्यम से पृथ्वी में चला जाता है और उपकरण का उपयोगकर्ता झटका (Shock) लगने से बच जाता है। प्रत्येक उपकरण को प्रयोग करने हेतु एक स्विच लगा होता है जिसे सदैव लाल तार या फेज में जोड़ा जाता है। घरेलू विद्युत उपकरणों व वायरिंग को ओवर लोडिंग से बचाने हेतु परिपथ में निम्न गलनांक निम्न ओमिक हानि, उच्च चालकता (या कम प्रतिरोधकता) का एक फ्यूज वायर लगाया जाता है। यह टिन अथवा टिन व सीसा की मिश्र धातु (Alloy) सोल्डर से बना होता है। ओवर लोडिंग व लघुपथन होने पर उत्पन्न ऊष्मा से यह शीघ्र ही गल जाता है और मुख्य लाइन (mains) से परिपथ का संबंध विच्छेद हो जाता है। आजकल फ्यूज के स्थान पर लघु परिपथ विच्छेदक (Miniature Circuit Breaker: MCB) का उपयोग होने लगा है जो एक तरह का ऑटो स्विच होता है और लघु पथन या ओवर लोडिंग की दशा में स्वतः बंद (off) हो जाता है।

हमारे देश में विद्युन्मय अथवा धनात्मक तार व उदासीन (Neutral) तार के बीच 220 वोल्ट का विभवान्तर होता है। घरों में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न विद्युत उपकरणों को परिपथ में प्रायः समान्तर क्रम में जोड़ा जाता है क्योंकि इससे परिपथ में तुल्य प्रतिरोध का मान कम होने से धारा का मान बढ़ जाता है और उपकरण सुचारू रूप से चलते हैं। इसके विपरीत यदि उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाय तो उनका तुल्य प्रतिरोध अधिक हो जाता है। फलतः परिपथ में बहने वाली धारा क्षीण हो जाती है और उपकरणों को सुचारू ढंग से कार्य करने हेतु पर्याप्त शक्ति (w = i2 R) नहीं प्राप्त होता।

विद्युत शक्ति संयंत्र (Electric Power Plant)

किसी घर (House) या फैक्ट्री (Plant) विशेष की विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु छोटे जनित्रों (Generators) का प्रयोग किया जा सकता है परन्तु बड़े पैमाने पर (हजारों मेगावाट) विद्युत उत्पादन हेतु बड़े-बड़े शक्ति संयंत्र लगाये जाते हैं। इनमें बड़े आकार व क्षमता के डायनेमों प्रयुक्त किये जाते हैं जिन्हें घुमाने के लिए बड़े-बड़े पंखों वाले टरबाइन से संयुक्त किया जाता है। टरबाइन को घुमाने की कई युक्तियाँ हैं-जिनके आधार पर कई तरह के शक्ति संयंत्र (Power Plant) होते हैं-

(1) ताप विद्युत शक्ति संयंत्र (Thermal Power Plant)-

इसमें टरबाइन को घुमाने के लिए कोयला जलाकर बड़े-बड़े चैम्बरों में पानी को उबाल कर भाप बनाई जाती है और इस भाप से टरबाइन घुमायी जाती है। भारत में सर्वाधिक विद्युत (67%) इसी विधि द्वारा उत्पादित किया जाता है।

(2) जल विद्युत शक्ति संयंत्र (Hydro Power Plant)-

जब टरबाइन को घुमाने के लिए बहते जल की गतिज ऊर्जा अथवा ऊँचाई पर स्थित जल की स्थितिज ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है तो ऐसे संयंत्र को जल विद्युत संयंत्र कहते हैं। भारत में कुल विद्युत ऊर्जा की माँग का चौथाई भाग जल विद्युत द्वारा ही पूरा किया जाता है। इसके लिए झरने (Waterfall) के जल का प्रयोग करते हैं अथवा नदियों के मार्ग में बड़े-बड़े बाँध बनाकर जलाशय में पानी रोककर ऊपर से टरबाइन पर पानी की धार गिराई जाती है जिससे टरबाइन घूमता है और विद्युत पैदा होती है।

(3) नाभिकीय शक्ति संयंत्र (Nuclear Power Plant)-

कुछ शक्ति गृहों में परमाणुओं के नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा (ऊष्मीय) का प्रयोग कर जल से भाप बनाकर टरबाइन घुमाया जाता है जिससे विद्युत उत्पादित होती है ऐसे शक्ति गृहों को नाभिकीय शक्ति संयंत्र कहते हैं। इनमें यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम आदि रेडियोधर्मी तत्वों के परमाणुओं का विखंडन किया जाता है। भारत में नाभिकीय ऊर्जा कुल ऊर्जा मांग की लगभग 3% की पूर्ति करती है।

उक्त के अलावा सौर ऊर्जा (Solor Energy) ज्वारीय ऊर्जा, (Tidel Energy), तरंग ऊर्जा (Wave Energy) भूतापीय ऊर्जा (Geo-Thermal Energy) महासागरीय तापीय ऊर्जा (Oceon Thermal Energy) आदि का भी प्रयोग करके विद्युत गृहों में विद्युत उत्पादित की जाती है।

यह भी पढ़ें : चुम्बकशीलता (Permeability)

FAQs

Q1. मोबाइल चार्जर होता है

Ans. एक अपचयी ट्रांसफार्मर

Q2. डायनेमो क्या कार्य करता है?

Ans. विद्युत चुम्बकीय प्रेरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है।

Q3. परिणामित्र (Transformer) क्या कार्य करता है?

Ans. वोल्टता का उच्चयन अथवा अपचयन

Q4. ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस धारा के साथ संभव है?

Ans. केवल प्रत्यावर्ती धारा के साथ

Q5. प्रत्यावर्ती धारा (AC) को दिष्ट धारा (DC) में परिवर्तित करने वाली युक्ति का क्या नाम है?

Ans. रेक्टीफायर

Q6. इनवर्टर क्या कार्य करता है?

Ans. DC को AC में परिवर्तित करता है।

Q7. ट्रांसमीटर का क्या कार्य है?

Ans. विद्युत चुम्बकीय संकेतों को प्रसारित करना।

Q8. DC की अपेक्षा AC से क्या लाभ हैं?

Ans. इसमें न्यूनतम शक्ति क्षय के साथ इसका संचरण लम्बी दूरी के लिए किया जा सकता है।

Q9. शक्ति गृहों (power plants) में विद्युत उत्पादन हेतु चुम्बकीय क्षेत्र में कुंडली को घुमाने हेतु उससे जुड़े टरबाइन को घुमाने हेतु किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है?

Ans. टरबाइन को घुमाने के लिए भाप, जल की धार, वायु आदि का प्रयोग किया जाता है।

Q10. परमाणु विद्युत संयंत्र (Atomic Power Plants) में विद्युत उत्पादन कैसे किया जाता है?

Ans. नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊष्मा द्वारा पानी को उबाल कर प्राप्त भाप (steam) से टरबाइन घुमा कर।

Q11. यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र कौन सा है?

Ans. डायनेमो

1 thought on “चुम्बकीय फ्लक्स (Magnetic Flux)”