पहले के अध्यायों में आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं और नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस-किस तरह के प्रभाव पड़े थे। इस अध्याय में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े। विद्यार्थियों के जीर्बन को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज़ केवल भूक्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण ही नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। वे मानते थे कि उन्हें “देशी समाज को सभ्य बनाना” है और उनके रीति-रिवाज़ों और मूल्य-मान्यताओं को बदलना है।

इसके लिए कौन-से बदलाव लाए जाने थे? भारतीयों को शिक्षित, “सभ्य”, और अंग्रेज़ों की सोच के मुताबिक “अच्छी प्रजा” बनाने के लिए कौन-से कदम उठाए जाने थे? अंग्रेज़ों के पास भी इन सवालों के कोई बने-बनाए जवाब नहीं थे। इन सवालों पर कई दशक तक बहस चलती रही।

अंग्रेज़ शिक्षा को किस तरह देखते थे

आइए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज़ क्या सोच रहे थे और शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज-सामान्य दिखाई देते हैं, वे पिछले 200 सालों में किस तरह विकसित हुए हैं। इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी और इस बारे में अंग्रेज़ों के विचार किस तरह विकसित हुए कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाएगा।

प्राच्यवाद की परंपरा

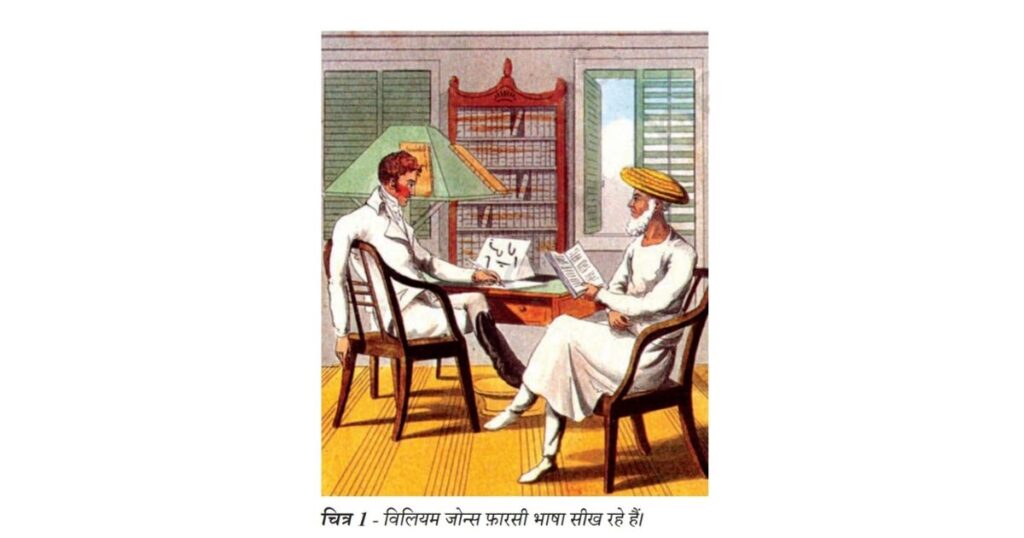

सन् 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। कानून का माहिर होने के साथ-साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे। उन्होंने ऑक्सफर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था, वे फ्रेंच और अंग्रेज़ी जानते थे और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फ़ारसी भी सीख चुके थे। कलकत्ता में आने के बाद वे रोज़ाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियाँ, उसकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे थे। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया।

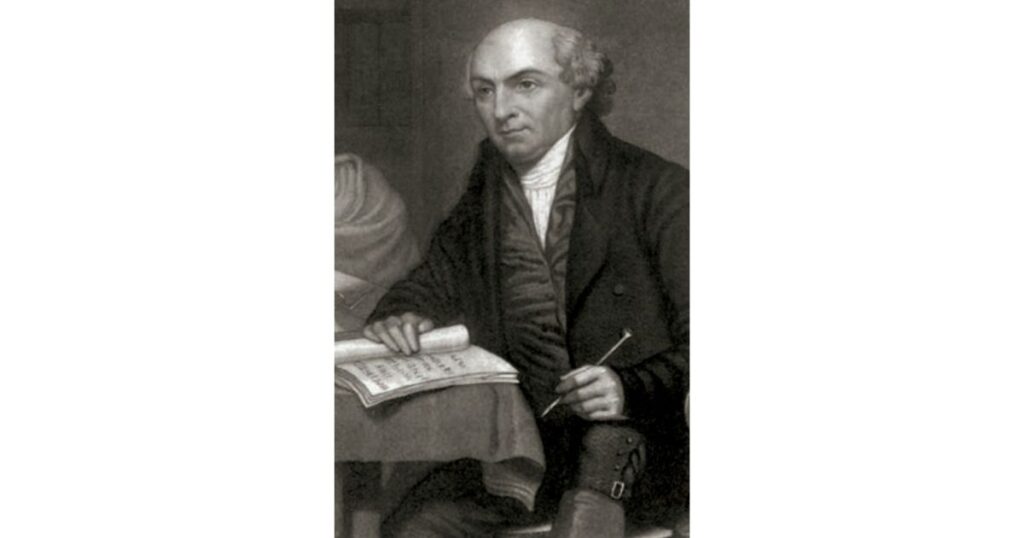

जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज़ अफ़सर भी उनके जैसी दिलचस्पियाँ रखते थे। हैनरी टॉमस कोलब्रुक और नैथेनियल हॉलहेड भी भारतीय भाषाएँ सीख कर संस्कृत व फ़ारसी रचनाओं का अंग्रेज़ी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसायटी ऑफ़ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया।

चित्र 2 – हेनरी टॉमस कोलब्रुक। वह संस्कृत तथा हिंदुत्व के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के विद्वान थे।

जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक ख़ास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम, दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। उनकी राय में, भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना बहुत ज़रूरी था। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है।

इस तरह, जोन्स और कोलब्रुक, दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूँढ़ने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुँचाने में जुट गए। उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेज़ों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद देगी बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद देगी। इस प्रक्रिया में अंग्रेज़ भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक, दोनों की भूमिकाएँ निभा रहे थे।

इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेज़ों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत व फ़ारसी साहित्य व काव्य पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। इन अधिकारियों का ये भी मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले ही परिचित हैं और जिसे वे आदर और महत्त्व देते हैं। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा न दी जाए। इन अफ़सरों की राय में, केवल तभी अंग्रेज़ “देशी जनता” का दिल जीत सकते हैं; केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते हैं।

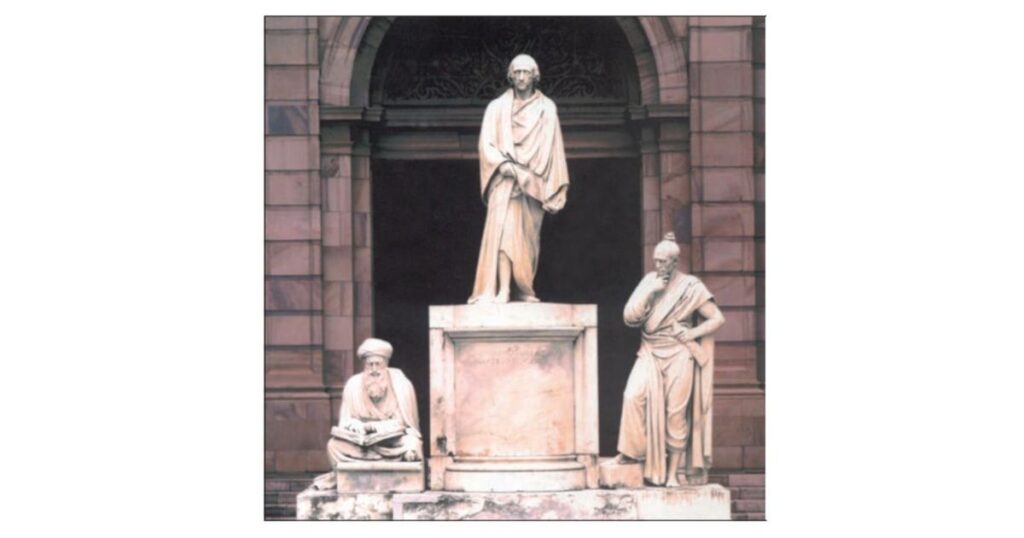

चित्र 3 – वॉरेन हेस्टिंग्स का स्मारक, रिचर्ड वेस्टमाकोट, 1830, अब कलकत्ता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में।

इस तसवीर से पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्यवादी किस तरह सोचते थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हेस्टिंग्स की भव्य प्रतिमा है जो प्राच्यवादियों के भारी समर्थक थे। इसके एक तरफ़ पंडित और दूसरी तरफ़ नीचे बैठा हुआ मुंशी दिखाई दे रहा है। हेस्टिंग्स तैथा अन्य प्राच्यवादी भारतीय विद्वानों से विभिन्न भारतीय भाषाएँ सीखना चाहते थे जिन्हें वह कई बार केवल बोलियाँ समझते और ‘बर्नाकलर’ का नाम देते थे।। स्थानीय रीति-रिवाज़ों और कानूनों के बारे में जानना चाहते थे और प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद और व्याख्या में मदद चाहते थे। हेस्टिंग्स ने पहल करके कलकत्ता मदरसे की स्थापना की और उनका विश्वास था कि यहाँ के प्राचीन रीति-रिवाज़ और यहाँ की ज्ञान संपदा ही भारत में ब्रिटिश शासन के आधार होने चाहिए।

इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी, फ़ारसी, इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहाँ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले।

परंतु कंपनी के सभी अफ़सर इन विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक भी थे।

“पूरब की जघन्य ग़लतियाँ”

उन्नीसवीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज़ अफ़सर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ और अवैज्ञानिक है। उनके मुताबिक, पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही था। इसीलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेज़ों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इहूना खर्चा नहीं करना चाहिए।

प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुख थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेज़ों को देशी जनता को खुश करने और ‘उसका दिल जीतने’ के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के ज़रिए उपयोगी और व्यावहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएँ हासिल कर ली हैं।

1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया था। थॉमस बैबिंगटन मैकॉले इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। वह भारत को असभ्य देश मानते थे जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना ज़रूरी था। मैकॉले के मुताबिक, पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं थी। मैकॉले का कहना था कि “एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देशी साहित्य के बराबर” है। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बरबाद नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है।

गहन ऊर्जा और आवेशपूर्वक मैकॉले ने अंग्रेज़ी भाषा सिखाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उनका मानना था कि अंग्रेज़ी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा; यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। इस प्रकार, उनका कहना था कि अंग्रेज़ी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है।

मैकॉले के मिनट्स (विवरण) के आधार पर 1835 का अंग्रेज़ों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। ये फ़ैसला भी लिया गया कि अंग्रेज़ी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन न दिया जाए। इन संस्थानों को “अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों” की संज्ञा दी गई। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेज़ी पाठ्यपुस्तकें छपने लगीं।

व्यवसाय के लिए शिक्षा

1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ़ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीतिपत्र (वुड्स डिस्पैच) के नाम से जाना जाता है। इस दस्तावेज़ में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया है कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यावहारिक लाभ प्राप्त होंगे।

इस दस्तावेज़ में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यावहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था। उसके मुताबिक, यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्त्व समझने में मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की माँग पैदा होगी क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे।

वुड के नीतिपत्र में यह तर्क भी दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। इससे वे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। दस्तावेज़ के मुताबिक, पूरब का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा था बल्कि यह लोगों में न तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है और न ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है।

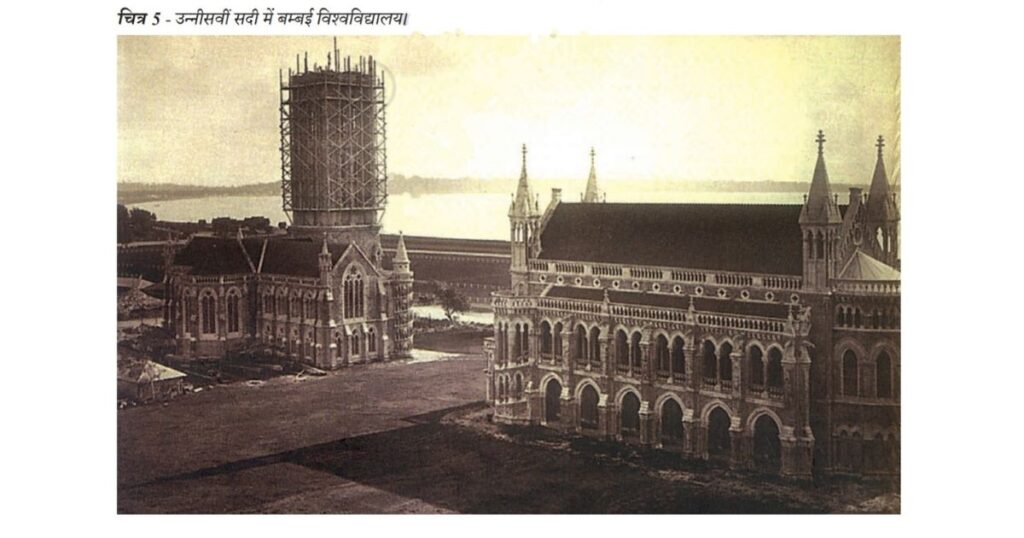

1854 के नीतिपत्र के बाद अंग्रेज़ों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालयी शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए गए।

नैतिक शिक्षा की माँग

उन्नीसवीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यावहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है और नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के ज़रिए ही संभव है।

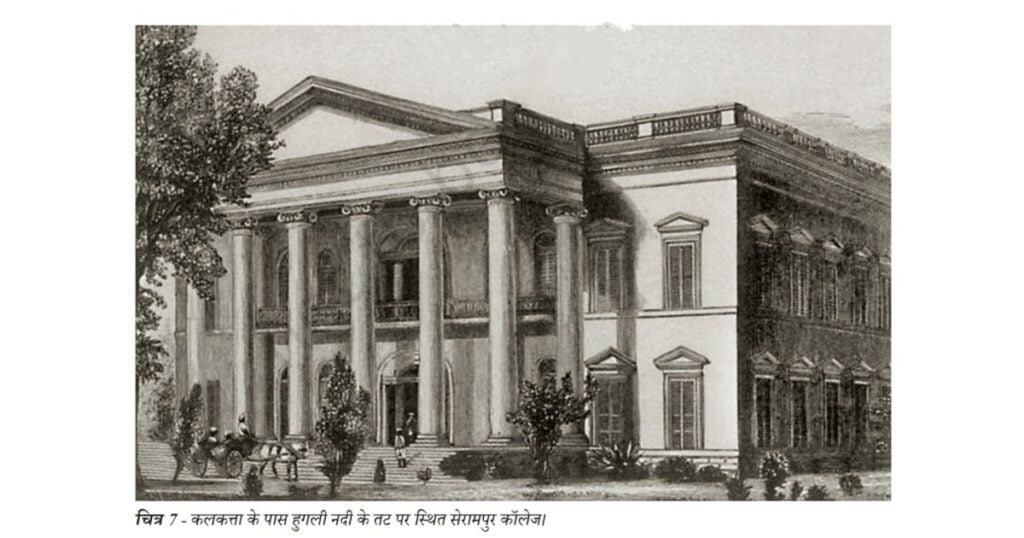

1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेज़ों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखने लगेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भूक्षेत्रों में अपनी संस्थाएँ न खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततः सेरामपुर में अपना मिशन खोला। यह इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। वर्ष 1800 में एक छापाखाना लगाया गया और 1818 में एक कॉलेज खोला गया।

चित्र 6 – स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम केरे जिसने सेरामपुर मिशन की स्थापना में मदद की।

उन्नीसवीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए। परंतु 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी थी। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति-रिवाज़ों, व्यवहारों, मूल्य-मान्यताओं और धार्मिक विचारों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ “देशी” लोगों को भड़का सकती है।

स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ?

क्या आपको कुछ अंदाज़ा है कि अंग्रेज़ों से पहले यहाँ बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था? क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं? और अगर स्कूल थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ? I

विलियम एडम की रिपोर्ट

1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देशी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का ज़िम्मा सौंपा था। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वह दिलचस्प थी।

एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में एक लाख से ज़्यादा पाठशालाएँ हैं। ये बहुत छोटे-छोटे केंद्र थे जिनमें आम तौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी, इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी-यानी बीस लाख से भी ज़्यादा – थी। ये पाठशालाएँ सम्पन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थीं। कई पाठशालाएँ स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी।

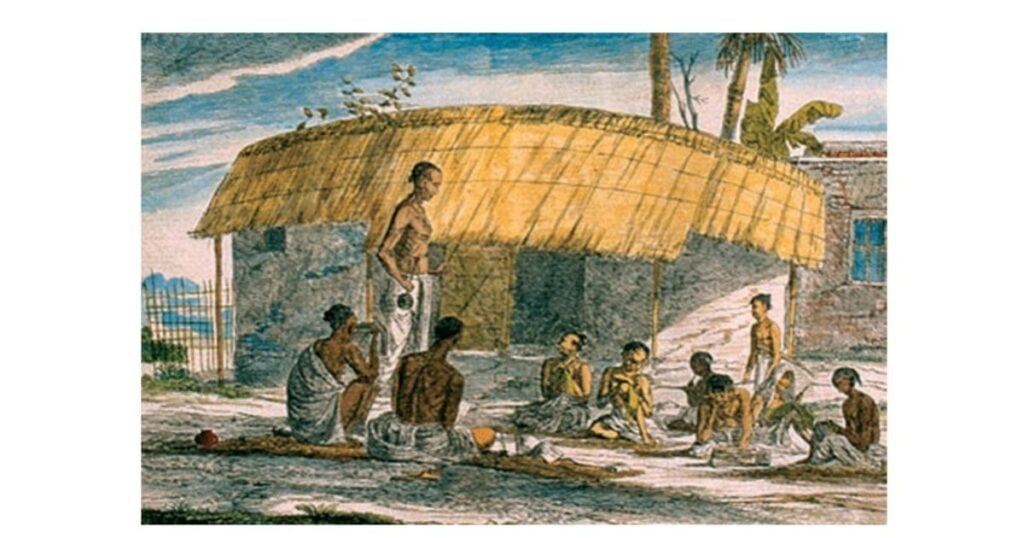

चित्र 8 – एक ग्रामीण पाठशाला।

यह फ़्रांसवाँ सॉल्विन नामक डच पेंटर द्वारा बनाया गया चित्र है। फ़्रांसवाँ अठारहवीं सदी के आख़िर में भारत आए थे। अपने चित्रों में उन्होंने लोगों के दैनिक जीवन को दर्शाने का प्रयास किया है।

शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। आज आप जिन चीज़ों की स्कूलों से उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीजें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थीं। बच्चों की फ़ीस निश्चित नहीं थी। छपी हुई किताबें नहीं होती थीं, पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी, बेंच और कुर्सियाँ नहीं होती थीं, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, अलग से कक्षाएँ लेने, बच्चों की हाज़िरी लेने का कोई इंतज़ाम नहीं होता था, सालाना इम्तेहान और नियमित समय-सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ पाठशालाएँ बरगद की छाँव में ही चलती थीं तो कई गाँव की किसी दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फ़ीस उनके माँ-बाप की आमदनी से तय होती थी- अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फ़ीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक होती थी और क्या पढ़ाना है यह बात विद्यार्थियों की ज़रूरतों को देखते हुए गुरु ही तय करते थे। विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बिठाया जाता था। सभी एक जगह, एक साथ बैठते थे। अलग-अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग से बात कर लेते थे।

एडम ने पाया कि यह लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। उदाहरण के लिए, फ़सलों की कटाई के समय कक्षाएँ बंद हो जाती थीं क्योंकि उस समय गाँव के बच्चे प्रायः खेतों में काम करने चले जाते थे। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी। इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे।

नई दिनचर्या, नए नियम

उन्नीसवीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था। इसीलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज़्यादा दखल नहीं दिया। 1854 के बाद कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फ़ैसला लिया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किये जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियमों और नियमित निरीक्षणों के ज़रिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी।

इसके लिए क्या किया जा सकता था? कंपनी ने क्या कदम उठाए? सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। इनमें से प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंपा जाता था। पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना और वहाँ अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना था। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय-समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय-सारणी के अनुसार पढ़ाएँ। अब अध्यापन पाठ्यपुस्तकों पर आधारित होगा और विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें, नियमित रूप से कक्षा में आएँ, तय सीट पर बैठें और अनुशासन के नियमों का पालन करें।

नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे। जो पाठशालाएँ नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थीं उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने की बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमज़ोर पड़ने लगे।

इन नए नियमों और दिनचर्या का एक और भी नतीजा हुआ। पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे क्योंकि शालाओं की समय-सारणी काफ़ी लचीली होती थी। नई व्यवस्था के अनुशासन की माँग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आएँ। अब कटाई के मौसम में भी बच्चों का स्कूल में आना ज़रूरी था जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम करने जाया करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता था तो इसे अनुशासनहीनता माना जाता था यानी, बच्चा पढ़ना-लिखना ही नहीं चाहता।

राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची

केवल अंग्रेज़ अफ़सर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। उन्नीसवीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों के बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार की ज़रूरत पर ज़ोर देने लगे थे। यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। उन्होंने अंग्रेज़ों से आह्वान किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलें तथा शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्च करें। इस दिशा में हुए कुछ प्रयासों के बारे में आप अध्याय 8 में पढ़ेंगे। परंतु बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी और रवीन्द्रनाथ टैगोर इसी तरह के लोगों में से थे।

आइए देखें कि उनका क्या कहना था।

“अंग्रेज़ी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है”

महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है, यह पापपूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया है, इसने लोगों पर प्रभाव डाला है। उनके मुताबिक, पश्चिम से अभिभूत, पश्चिम से आने वाली हर चीज़ की प्रशंसा करने वाले, इन संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेज़ों को बताएँ कि अब वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं हैं।

महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक, अंग्रेज़ी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है, उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है और उन्हें “अपनी ही भूमि पर अजनबी” बना दिया है। उनकी राय में, विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेज़ी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर-तरीके भूल चुके थे।

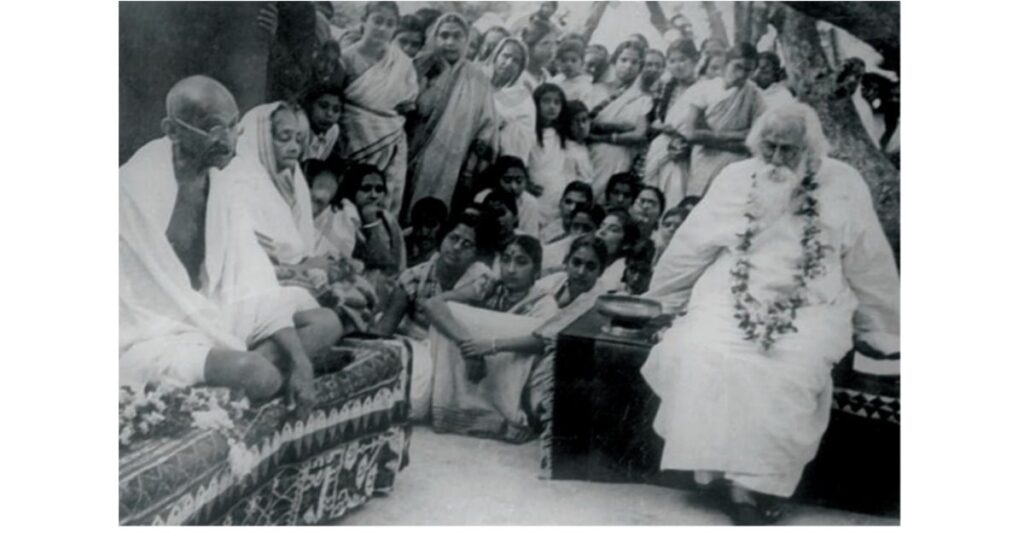

चित्र 10 – महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी शांतिनिकेतन में रवीन्द्रनाथ टैगोर और लड़कियों की एक टोली के साथ बैठे हैं, 1940.

महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। उसमें पाठ्यपुस्तकों पर तो ज़ोर दिया जाता है लेकिन जीवन अनुभवों और व्यावहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। गांधी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता – यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीजें किस तरह काम करती हैं। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता, दोनों विकसित होंगे।

“साक्षरता ही शिक्षा नहीं है”

महात्मा गांधी ने लिखा था-

शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह, मस्तिष्क और भावना के श्रेष्ठ तत्वों को सामने लाया जाए। साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न ही उसकी शुरुआत। यह तो केवल एक साधन है जिसके ज़रिए पुरुषों और महिलाओं को शिक्षा दी जा सकती है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती। लिहाज़ा, में बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उपयोगी हस्तकौशल सिखाऊँगा और उन्हें शुरू से ही कुछ रचने, पैदा करने के लिए तैयार करूँगा…। मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास इस तरह की शिक्षा में ही संभव है। प्रत्येक हस्तकौशल आज की तरह केवल यांत्रिक ढंग से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए, यानी बच्चे को प्रत्येक प्रक्रिया के क्यों और किसलिए का पता होना चाहिए।

जैसे-जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, कई दूसरे विचारक भी एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से आमूल तौर पर भिन्न हो।

टैगोर का “शांतिनिकेतन”

आप में से बहुत सारे दोस्तों ने शांतिनिकेतन के बारे में सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि इसकी स्थापना किसने और क्यों की थी?

रवीन्द्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की थी। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे। वहाँ उनका दम घुटता था। उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। टैगोर को ऐसे लगता था मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते थे, टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था।

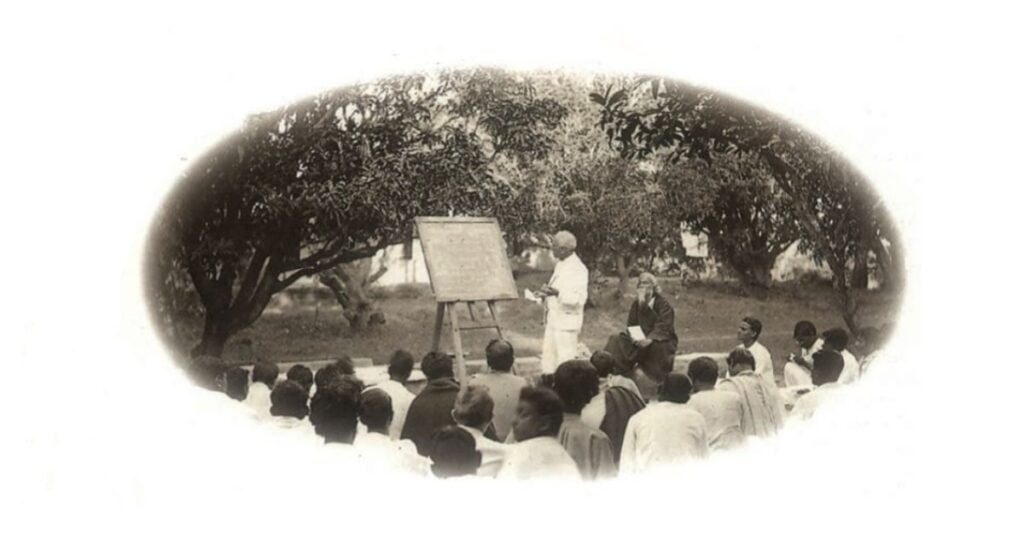

चित्र 11 – शांतिनिकेतन में एक कक्षा चल रही है, 1930 का दशक। आसपास का माहौल देखिए, चारों तरफ़ पेड़ और खुली जगह है।

कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफी प्रभावित किया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहाँ बच्चे खुश रह सकें, जहाँ वे मुक्त और रचनाशील हों, जहाँ वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सकें। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। वह अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। शिक्षक कल्पनाशील हों, बच्चों को समझते हों और उनके अंदर उत्सुकता, जानने की चाह विकसित करने में मदद दें। टैगोर के मुताबिक, वर्तमान स्कूल बच्चे की रचनाशीलता,

चकित होने के उसके स्वाभाविक गुण को मार देते हैं। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया। उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी (शांतिनिकेतन) दिखाई दी जहाँ प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा को और विकसित कर सकते थे।

चित्र 12 – कोयम्बटूर के एक प्रचारक स्कूल में खेल रहे बच्चे, बीसवीं सदी का प्रारंभ ।

उन्नीसवीं सदी के मध्य तक ईसाई प्रचारक और भारतीय सुधारवादी संगठन लड़कियों के लिए स्कूल खोलने लगे थे।

बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोबेश एक जैसी राय रखते थे। लेकिन दोनों के बीच फ़र्क भी थे। गांधीजी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। उन्होंने शांतिनिकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ-साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया।

यह भी पढ़ें : जब जनता बग़ावत करती है 1857 और उसके बाद : अध्याय 5

फिर से याद करें

1. निम्नलिखित के जोड़े बनाएँ-

| विलियम जोन्स | अंग्रेज़ी शिक्षा को प्रोत्साहन |

| रवीन्द्रनाथ टैगोर | प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान |

| टॉमस मैकॉले | गुरु |

| महात्मा गांधी | प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा |

| पाठशालाएँ | अंग्रेज़ी शिक्षा के विरुद्ध |

Ans.

| विलियम जोन्स | प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान |

| रवीन्द्रनाथ टैगोर | गुरु |

| टॉमस मैकॉले | अंग्रेज़ी शिक्षा को प्रोत्साहन |

| महात्मा गांधी | अंग्रेज़ी शिक्षा के विरुद्ध |

| पाठशालाएँ | प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा |

2. निम्नलिखित में से सही या गलत बताएँ-

(क) जेम्स मिल प्राच्यवादियों के घोर आलोचक थे। (सही)

(ख) 1854 के शिक्षा संबंधी डिस्पैच में इस बात पर ज़ोर दिया गया था कि भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। (सही)

(ग) महात्मा गांधी मानते थे कि साक्षरता बढ़ाना ही शिक्षा का सबसे महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है। (सही)

(घ) रवीन्द्रनाथ टैगोर को लगता था कि बच्चों पर सख्त अनुशासन होना चाहिए। (गलत)

आइए विचार करें

3. विलियम जोन्स को भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन क्यों ज़रूरी दिखाई देता था?

Ans. विलियम जोन्स भारत के प्रति विशेष दृष्टिकोण रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीनकाल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन हो गया। इसलिए भारत को समझने के लिए प्राबीन भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन जरूरी है। उनके अनुसार हिंदुओं तथा मुसलमानों के असली विचारों तथा कानून को इन्हीं की ही रचनाओं के द्वारा ही समझा जा सकता है। इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भाजी निकास का आधार पैदा हो सकता है।

4. जेम्स मिल और टॉमस मैकॉले ऐसा क्यों सोचते थे कि भारत में यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य है?

Ans. जेम्स मिल और टॉमस मैकॉले यूरोपीय शिक्षा को विश्व की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मानते थे। वे सोचते थे कि अंग्रेजों के जान से भारतीयों को संसार के श्रेष्ठतम साहित्य को पढ़ने का अवसर मिलेगा। साथ ही जेम्स मिल और टॉमस मैकॉले का मानना था कि इससे भारतीयों को पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास को जानने का भी मोका मिलेगा।

यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार ओर वाणिज्य वे विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्त्व समझने में मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पेदा होगी क्योंकि अब यहां के लोग परोप के बनी चीजों को अपनाना औरुखरीदना शुरू कर देंगे।

5. महात्मा गांधी बच्चों को हस्तकलाएँ क्यों सीखाना चाहते थे?

Ans. महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय सिर्फ पढ़ने और लिखने पर ही केंद्रित है। उसमें पाठ्य-पुस्तकों पर तो जोर दिया जाता है परंतु जीवन के अनुभवों ओर व्यावहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। उनकी राय थी कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। केवल साक्षरता अर्थात पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती। इसके लिए लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है। कलाएं सीखनी पड़ती हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीजें किस रह काम करती है। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होंगे। इसी कारण वे बच्चों को हस्तकताएं सिखाना चाहते थे।

6. महात्मा गांधी ऐसा क्यों सोचते थे कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को गुलाम बना लिया है?

Ans. महात्मा गांधी ऐसा सोचते थे कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ समझने लगे हैं। उनका अपनी संस्कृति के प्रति गौरव भाव नष्ट हो गया है। महात्मा गांधी का कहना था कि इस शिक्षा में जहर भरा हे. इसने भारतीयों को दास बना दिया है। उनके अनुसार पश्चिम से प्रभावित तोग पश्चिम से आने वाली हर वस्तु की प्रशंसा करने लगे है और ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे है। महात्मा गाँधी के अनुसार अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा ने भारतीयों को अपाहिज बना दिया है और उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है। इसने उन्हें अपनी ही जमीन पर अजनबी बना दिया है। उनके विचार में अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपने जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके हैं। ये सभी बातें भारतीयों की गुलामी का प्रतीक है।

अथवा

1. औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा कर दिया है। यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं। अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है।

2. पश्चिमी शिक्षा में विष भरा है. यह पापपूर्ण है. इसने भारतीयों को दास बना दिया है। इसने लोगों पर बुरा प्रभाव डाला है।

3. पश्चिमी शिक्षा ग्रहण करने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करते हैं तथा पश्चिम से आने वाली हर चीज की प्रशंसा करते हैं।

4. विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाल भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर-तरीके भूत चुके हैं।

आइए करके देखें

7. अपने घर के बुजुर्गों से पता करें कि स्कूल में उन्होंने कौन-कौन सी चीजें पढ़ी थीं?

Ans. मेरे दादा-दादी के स्कूल के दिनों में उनके इलाके में सिर्फ एक ही स्कूल था। उस स्कूल में आसपास के गांवों क बच्चे भी आते थे। स्कूल में उन्हें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक अध्ययन ओर विज्ञान जेस विषय पढ़ाए जाते थे। उनकी मातृभाषा हिन्दी में शिक्षा दी जाती थी। शारीरिक शिक्षा को भी व्यावहारिक विषय के रूप में शामिल किया गया था। उस जमाने में व्यावहारिक ज्ञान को अधिक महत्व दिया जाता था। उन्हें मिट्टी के बर्तन, हस्तशिल्प और विभिन्न प्रकार की कलाएँ बनाना सिखाया जाता था।

8. अपने स्कूल या आसपास के किसी अन्य स्कूल के इतिहास का पता लगाएँ।

Ans. इसे विद्यार्थी स्वयं करेंगे।