प्राकृतिक संकट, प्राकृतिक पर्यावरण में हालात के वे तत्व हैं, जिनसे जन-धन या दोनों को नुकसान पहुँचने की संभाव्यता होती है। ये बहुत तीव्र हो सकते हैं या पर्यावरण विशेष के स्थायी पक्ष भी हो सकते हैं, जैसे-महासागरीय धाराएँ, हिमालय में तीव्र ढाल तथा अस्थिर संरचनात्मक आकृतियाँ अथवा रेगिस्तानों तथा हिमाच्छादित क्षेत्रों में विषम जलवायु दशाएँ आदि।

प्राकृतिक संकट की तुलना में प्राकृतिक आपदाएँ अपेक्षाकृत तीव्रता से घटित होती हैं तथा बड़े पैमाने पर जन-धन की हानि तथा उन पर लोगों का बहुत कम या कुछ भी नियंत्रण नहीं होता।

सामान्यतः प्राकृतिक आपदाएँ संसार भर के लोगों के व्यापकीकृत (Generalised) अनुभव होते हैं और दो आपदाएँ न तो समान होती हैं और न उनमें आपस में तुलना की जा सकती है। प्रत्येक आपदा, अपने नियंत्रणकारी सामाजिक-पर्यावरणीय घटकों, सामाजिक अनुक्रिया, जो यह उत्पन्न करते हैं तथा जिस ढंग से प्रत्येक सामाजिक वर्ग इससे निपटता है, अद्वितीय होती है।

ऊपर व्यक्त विचार तीन महत्वपूर्ण चीजों को इंगित करते हैं।

• पहला, प्राकृतिक आपदा के परिणाम, गहनता एवं बारंबारता तथा इसके द्वारा किए गए नुकसान समयांतर पर बढ़ते जा रहे हैं।

• दूसरे, संसार के लोगों में इन आपदाओं द्वारा पैदा किए हुए भय के प्रति चिंता बढ़ रही है तथा इनसे जान-माल की क्षति को कम करने का रास्ता ढूँढने का प्रयत्न कर रहे हैं।

• अन्ततः प्राकृतिक आपदा के प्रारूप में समयांतर पर महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है।

प्राकृतिक आपदाओं एवं संकटों के अवगम में परिवर्तन भी आया है। पहले प्राकृतिक आपदाएँ एवं संकट, दो परस्पर अंतर्सम्बन्धी परिघटनाएँ समझी जाती थी अर्थात् जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक संकट आते थे, वे आपदाओं के द्वारा भी सुभेद्य थे। अतः उस समय मानव पारिस्थितिक तंत्र के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करता था। इसलिए इन आपदाओं से नुकसान कम होता था। तकनीकी विकास ने मानव को, पर्यावरण को प्रभावित करने की बहुत क्षमता प्रदान कर दी है। परिणामतः मनुष्य ने आपदा के खतरे वाले क्षेत्रों में गहन क्रियाकलाप शुरू कर दिया है और इस प्रकार आपदाओं की सुभेद्यता को बढ़ा दिया है। अधिकांश नदियों के बाढ़-मैदानों में भू-उपयोग तथा भूमि की कीमतों के कारण तथा तटों पर बड़े नगरों एवं बंदरगाहों, जैसे- मुंबई तथा चेन्नई आदि के विकास ने इन क्षेत्रों को चक्रवातों, प्रभंजनों तथा सुनामी आदि के लिए सुभेद्य बना दिया है।

इन प्रेक्षणों की पुष्टि सारणी में दिए गए आँकड़ों से भी हो सकती है, जो पिछले 70 वर्षों में 15 गंभीर प्राकृतिक आपदाओं से विभिन्न देशों में मरने वालों के परिमाण दर्शाता है।

सारणी से स्पष्ट है कि प्राकृतिक आपदाओं ने विस्तृत रूप से जन एवं धन की हानि की है। इस स्थिति से निपटने के लिए भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं। यह भी महसूस किया जा रहा है कि प्राकृतिक आपदा द्वारा पहुँचाई गई क्षति के परिणाम भू-मंडलीय प्रतिघात हैं और अकेले किसी राष्ट्र में इतनी क्षमता नहीं है कि वह इन्हें सहन कर पाए। अतः 1989 में संयुक्त राष्ट्र सामान्य असेंबली में इस मुद्दे को उठाया गया था और मई 1994 में जापान के यॉकोहामा नगर में आपदा प्रबंधन की विश्व कांफ्रेंस में इसे औपचारिकता प्रदान कर दी गई और यही बाद में ‘यॉकोहामा रणनीति तथा अधिक सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना’ कहा गया।

प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण

विश्व भर में लोग विभिन्न प्रकार की आपदाओं का अनुभव करते हैं और उनका सामना करते हुए इन्हें सहन करते हैं। अब लोग इसके बारे में जागरूक हैं और इससे होने वाले नुकसान को कम करने की चेष्टा में कार्यरत हैं। इनके प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न स्तरों पर विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं प्राकृतिक आपदाओं से, दक्षता से निपटने के लिए उनकी पहचान एवं वर्गीकरण को एक प्रभावशाली तथा वैज्ञानिक कदम समझा जा रहा है। प्राकृतिक आपदा को मोटे तौर पर चार प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यथा

प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण | |||

• बर्फीला तूफान • तड़ितझंझा • तड़ित • टॉरनेडो • उष्ण कटिबंधीय चक्रवात • सूखा • उल्कापात • पाला, लू, शीतलहर | • भूकंप • ज्वालामुखी • भू-स्खलन • हिमपात • अवतलन • मृदा अपरदन | • बाढ़ • ज्वार • महासागरीय धाराएँ • तूफान महोर्मि • सुनामी | • पौधे व जानवर उपनिवेशक के रूप में (टिड्डियाँ इत्यादि)। कीट ग्रसन-फफूंद, बैक्टीरिया और वायरल संक्रमण- डेंगू इत्यादि • वर्डफ्लू • स्वाइनफ्लू • कोविड-19 |

भारत में प्राकृतिक आपदाएँ

भारत एक प्राकृतिक और सामाजिक-सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश है। वृहत भौगोलिक आकार, पर्यावरणीय विविधताओं और सांस्कृतिक बहुलता के कारण भारत को ‘भारतीय उपमहाद्वीप’ और ‘अनेकता में एकता वाली धरती’ के नाम से जाना जाता है। वृहत आकार, प्राकृतिक परिस्थितियों में विभिन्नता, लंबे समय तक उपनिवेशन, अभी भी जारी सामाजिक विभेदीकरण तथा बहुत अधिक जनंसख्या आदि ने भारत की प्राकृतिक आपदाओं द्वारा सुभेद्यता (Vulnerability) को बढ़ा दिया है। इन प्रेक्षणों को भारत की कुछ मुख्य प्राकृतिक आपदाओं के वर्णन द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। यथा –

भारत में भूकम्प (Earthquakes in India)

भूकम्प भूपटल की कम्पन अथवा लहर है जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अव्यवस्था होने पर उत्पन्न होती है। यह सबसे ज्यादा अपूर्वसूचनीय और विध्वंसक प्राकृतिक आपदा है। भूकंपों की उत्पत्ति विवर्तनिकी (Platetectonic) से संबंधित है। ये विध्वंसक हैं और विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। भूकंप पृथ्वी की ऊपरी सतह में विवर्तनिकी गतिविधियों से निकली ऊर्जा के कारण पैदा होते हैं। * अर्थात् एस्थिनोस्फीयर के मैग्मा में बहने वाली धाराओं (तरंगों) के कारण प्लेटों की गतिशीलता ही भूकम्प का कारण है। ज्वालामुखी विस्फोट, चट्टान गिरने, भू- स्खलन, जमीन के अवतलन (धँसने), बाँध व जलाशयों के बैठने इत्यादि से आने वाला भूकंप कम क्षेत्र को प्रभावित करता है और नुकसान भी कम पहुँचाता है।

जैसा कि विदित है, इंडियन प्लेट प्रति वर्ष उत्तर व उत्तर- पूर्व दिशा में एक सेंटीमीटर (कुछ भूविज्ञों के अनुसार 5 सेमी.) खिसक रही है। परंतु उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट इसके लिए अवरोध पैदा करती है। परिणामस्वरूप इन प्लेटों के किनारे लॉक हो जाते हैं और कई स्थानों पर लगातार ऊर्जा संग्रह होता रहता है। अधिक मात्रा में ऊर्जा संग्रह से तनाव बढ़ता रहता है और दोनों प्लेटों के बीच लॉक टूट जाता है और एकाएक ऊर्जा मोचन से हिमालय के चाप के साथ भूकंप आ जाता है।

लम्बे समय तक भूवैज्ञानिक प्रायद्वीपीय पठार, जो कि सबसे पुराना, स्थिर और प्रौढ़ भू-भाग है, पर आए भूकंपों की व्याख्या करने में कठिनाई महसूस करते थे। कुछ समय पहले भूवैज्ञानिकों ने एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया है जिसके अनुसार लातूर और उस्मानाबाद (महाराष्ट्र) के नजदीक भीमा (कृष्णा) नदी के साथ- साथ भ्रंश रेखा विकसित हुई है। इसके साथ ऊर्जा संग्रह होता है तथा इसकी विमुक्ति भूकंप का कारण बनती है। इस सिद्धांत के अनुसार संभवतः इंडियन प्लेट टूट रही है।

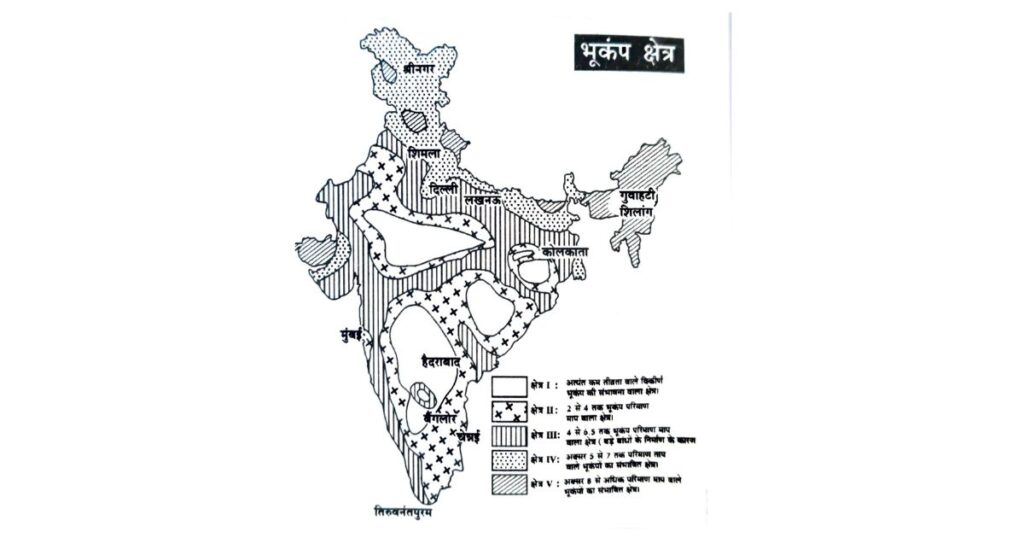

राष्ट्रीय भूभौतिकी प्रयोगशाला, भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण, मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार और इनके साथ कुछ समय पूर्व बने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत को निम्नलिखित 5 भूकंपीय क्षेत्रों (Zones) में बाँटा था। (देखें बॉक्स)

1. अधिकतम प्रभाव क्षेत्र (Zone-V)- यह भूकम्प तीव्रता की दृष्टि से 9 से अधिक तीव्रता वाला क्षेत्र है। इसमें भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्य, बिहार-नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र, उत्तराखण्ड, हिमालय व पंजाब का सीमावर्ती क्षेत्र तथा गुजरात का कच्छ प्रदेश शामिल हैं। (UPRI : 14) यह देश के कुल भू-क्षेत्र का 10.9% है। इन क्षेत्रों में ऐसे भूकम्पों की संख्या अधिक रही है, जिनसे जन-धन की अपार हानि हुई है।

2. अधिक प्रभाव का क्षेत्र (Zone-IV)- इस क्षेत्र की भूकम्प तीव्रता एम एम पैमाने पर 8 है। इसे अधिक तबाही के खतरे वाला क्षेत्र कहा जाता है। इस भूकम्प क्षेत्र में सिक्किम, बिहार, उत्तरी बंगाल, हुँगली डेल्टा, उत्तर प्रदेश का उत्तरी एवं पश्चिमी भाग, दिल्ली, उत्तरी हरियाणा, पंजाब, जम्मू-कश्मीर (केन्द्रशासित प्रदेश) लद्दाख (केन्द्रशासित प्रदेश) व पश्चिम में काठियावाड़ तट से लेकर राजस्थान के दक्षिणी-पश्चिमी भाग तक अर्द्ध-चन्द्राकार आकृति में फैला क्षेत्र, कोंकण तट का दक्षिणी भाग भी शामिल है। इसमें देश के कुल भू-भाग का 17.3% हिस्सा आता है। यह क्षेत्र अत्यधिक प्रभाव क्षेत्र का सीमावर्ती भाग है।

3. मध्यम प्रभाव का क्षेत्र (Zone-III)- इसे सामान्य तबाही के खतरे वाले क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया है। इसका विस्तार विशाल मैदान के दक्षिणी भाग अर्थात् दक्षिणी हरियाणा, उत्तर प्रदेश का मध्यवर्ती व दक्षिणी-पूर्वी भाग, बिहार व पश्चिम बंगाल का मैदानी भाग, गुजरात का पूर्वी भाग, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी व पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी घाट, गोदावरी-कृष्णा डेल्टाई भाग तथा पश्चिमी तटीय प्रदेश पर मिलता है। इस प्रकार यह देश कुल क्षेत्र का 30.4% क्षेत्र को आच्छादित करता है। भूकम्प की तीव्रता की दृष्टि से 6.0 से 7.0 की तीव्रता वाला क्षेत्र है।

4. न्यून प्रभाव का क्षेत्र (Zone-II)- भूकंप की दृष्टि से यह सबसे कम सक्रिय क्षेत्र है। इसका विस्तार प्रायद्वीपीय पठारी भू-भाग पर प्रमुख रूप से मिलता है। राजस्थान का उत्तरी व पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश के पश्चिमी पठारी भाग, तमिलनाडु, उत्तरी आन्ध्र प्रदेश व उसका तटीय भाग तथा छत्तीसगढ़, पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी कर्नाटक के अनेक भागों पर इसका विस्तार मिलता है। यहाँ भूकम्प प्रभाव की तीव्रता 5.0 से 6.0 के बीच मिलती है।

5. न्यूनतम प्रभाव का क्षेत्र (Zone-I)- यह प्रमुख रूप से पठारी भूभाग पर चार विस्तृत भूखण्डों के रूप में फैला है, जिनका विस्तार प्रमुख रूप से दक्षिणी व पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़ व पश्चिमी ओडिशा, आंध्र प्रदेश का अधिकांश पश्चिमी व मध्यवर्ती भाग, कर्नाटक का पूर्वी भाग, झारखण्ड पर पाया जाता है। यह क्षेत्र भूकम्पों की दृष्टि से शून्य माना जाता रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में महाराष्ट्र में कोयना (1967) व लातूर-उस्मानाबाद (1993) के भूकम्पों ने भूगर्भवेत्ताओं को आश्चर्य में डाल दिया है।

यह भी पढ़ें : बहुउद्देशीय परियोजनाएँ

FAQs

Q1. भूकम्प का अध्ययन कहलाता है?

Ans. सिस्मोलॉजी (Seismology)

Q2. भूकम्पमापी (Seismograph) की खोज किसने किया था?

Ans. जॉन मिल

Q3. भूकम्प तीव्रता की मरकेली पैमाना पर कितने अंक होते हैं?

Ans. 1 से 12 अंक

Q4. रिक्टर पैमाना भूकम्प के किस आयाम का मापन करता है?

Ans. परिमाण (Magnitude)

Q5. राष्ट्रीय भूकम्प विज्ञान आंकड़ा केन्द्र अवस्थित है?

Ans. नई दिल्ली

Q6. भारत में प्रथम ज्वालामुखी क्रिया किस युग में घटित हुई?

Ans. धारवाड़ युग

Q7. किस युग के व्यापक दरारी उद्भदन से दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति हुई ?

Ans. क्रिटेशस युग

Q8. वर्तमान में भारत में सक्रिय ज्वालामुखी क्रिया कहाँ देखने को मिलता है?

Ans. बैरन द्वीप (बंगाल की खाड़ी)

Q9. भारत के किस द्वीप पर दो सुषुप्त ज्वालामुखी स्थित है?

Ans. नारकोंडम द्वीप (बंगाल की खाड़ी)

Q10. देश के भूकम्प के इतिहास में सर्वाधिक विनाशकारी भूकम्प कौन था ?

Ans. 11 अक्टूबर, 1737 का कोलकाता का भूकम्प (3 लाख लोगों की मृत्यु )

Q11. भूगर्भ में जिस स्थान से भूकम्प की घटना प्रारम्भ होती है; उसे कहते हैं?

Ans. भूकम्प केन्द्र (Seismic Focus)

Q12. भूकम्प लहरें जहाँ सबसे पहलें पहुँचती हैं; कहलाती है?

Ans. अधिकेन्द्र (Epicenter)

Q13. समान भूकम्प तीव्रता को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं?

Ans. समभूकम्प रेखा (Isoseismal Line)

Q14. भारत का प्राचीनतम ज्वालामुखी क्षेत्र है?

Ans. डालमा श्रेणी

Q15. आपदा प्रबन्धन पर विश्व संगोष्ठी का आयोजन कब और कहाँ किया गया?

Ans. मई 1994 में यॉकोहामा (जापान)

1 thought on “प्राकृतिक संकट (Natural Hazard)”