जब किसी चुम्बकीय क्षेत्र में कोई चुम्बकीय पदार्थ (यथा नर्म लोहे की छड़) रख दिया जाता है तो छड़ के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की सघनता (Density) बाहर की अपेक्षा बढ़ जाती है अर्थात् अनुचुम्बकीय पदार्थ, बल रेखाओं के लिए अधिक उपयुक्त होता है। इसी प्रकार जब हम किसी चुम्बकीय क्षेत्र में गैर चुम्बकीय पदार्थ (यथा-ऐल्युमिनियम) को रख देते हैं तो उसके अंदर बल रेखाओं की सघनता बाहर की अपेक्षा कम हो जाती है। अतः पदार्थ के उस चालक गुण या शक्ति, जिसके कारण उसके अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की सघनता बढ़ या घट जाती है, चुम्बकशीलता कहते हैं। इसे अक्षर μ (म्यू) से प्रदर्शित करते हैं। निर्वात में भी चुम्बक शीलता का गुण होता है जिसका मान – 4π x 10-7 न्यूटन/एम्पियर या हेनरी/मीटर होता है।

μ = [चुम्बकीय पदार्थ में प्रति वर्ग मीटर में गुजरने वाली बल रेखाएं (B)]/(हवा में प्रति वर्ग मी. बल रेखाओं की संख्या (N))

चुम्बकीय प्रवृत्ति (Magnetic Susceptibility)

किसी पदार्थ की चुम्बकीय प्रवृत्ति वह गुण है जो बताता है कि पदार्थ कितनी सुगमता से कितना अधिक चुम्बकीय गुण ग्रहण (accept) करता है। इसे ग (पाई) से प्रदर्शित किया जाता है।

π = 1/H = K (नियतांक)

जहां I = पदार्थ में उत्पन्न चुम्बकीय तीव्रता, व

H = पदार्थ को चुंबकित करने वाले बल का मान है।

चुम्बकीय पदार्थ (Magnetic Substances)

चुम्बकत्व के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं-चुंबकीय पदार्थ (Magnetic Substance) व गैर चुंबकीय पदार्थ (Non- magnetic Substance)। जिन पदार्थों में चुंबकत्व का गुण पैदा करना संभव होता है उन्हें चुंबकीय पदार्थ और जिनमें संभव नहीं होता, उन्हें गैर चुम्बकीय पदार्थ कहते हैं। पुनः चुम्बकीय पदार्थों को चुम्बकीय प्रवृत्ति के आधार पर तीन भागों में बांटा जा सकता है।

(i) अनुचुम्बकीय पदार्थ (Para-magnetic Substance)- वे पदार्थ जो वाह्य चुम्बकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में क्षीण (Weak) चुम्बकत्व प्राप्त कर लेते हैं, अनुचुम्बकीय पदार्थ कहे जाते हैं। जब इन पदार्थों को किसी शक्तिशाली चुम्बक के सिरे के समीप लाया जाता है तो उस सिरे की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे-प्लेटिनम (Rt), ऐल्यूमिनियम (Al), सोडियम (Na), क्रोमियम (Cr), मैग्नीज (Mn) इत्यादि। यदि इन पदार्थों के घोल को यू नली (U-Tube) में भरकर नली की एक भुजा को चुम्बकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसका तल ऊँचा हो जाता है। अनुचुम्बकत्व का गुण प्रायः उन पदार्थों में पाया जाता है जिनके परमाणुओं में इलेक्ट्रानों की संख्या विषम होती है।

(ii) लौह चुम्बकीय पदार्थ (Ferromagnetic Sub- stance)- ऐसे पदार्थ जो चुम्बकों द्वारा आकर्षित भी किये जाते हैं व उन्हें चुंबकित भी किया जा सकता है, लौह चुंबकीय पदार्थ कहे जाते हैं। इनका चुंबकन, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही होता है। इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होती है व इसका मान एक से बहुत अधिक होता है। इन पदार्थों की चुंबकशीलता भी अधिक होती है। लोहा (Fe), कोबाल्ट (Co), निकिल (Ni) व इनकी मिश्र धातुएँ इसी श्रेणी में आती हैं। इन पदार्थों को वाह्य चुम्बकीय क्षेत्र में रखने पर इनमें क्षेत्र की दिशा में प्रबल चुम्बकन होता है। इसके अलावा इन पदार्थों में अनुचुम्बकीय पदार्थों के सभी गुण पाये जाते हैं।

(iii) प्रति चुम्बकीय पदार्थ (Dia-magnetic Substance)- वे पदार्थ जो वाह्य चुम्बकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्षीण (Weak) चुम्बकत्व प्राप्त कर लेते हैं, प्रति चुम्बकीय पदार्थ कहलाते हैं। जब इन पदार्थों को किसी शक्तिशाली चुम्बक के सिरे के समीप लाया जाता है तो ये कुछ प्रतिकर्षित होते हैं। जैसे-बिस्मथ (Bi) लेड (Pb), जल (H2O), हवा (air), अल्कोहल (C2H5OH) एण्टीमनी (Sb), सोना (Au), जस्ता (Zn), तांबा (Cu), चांदी (Ag), नाइट्रोजन (N2) व हाइड्रोजन (H2) इत्यादि । जब इन पदार्थों की छड़ को चुम्बकीय ध्रुवों के बीच लटकाते हैं तो इनकी छड़ घूमकर चुम्बकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाती है। जब इन पदार्थों के घोल को यू नली (U- Tube) में भरकर, नली की एक भुजा को चुम्बकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसका तल गिर जाता है। असमान चुम्बकीय क्षेत्र में रखने पर ये पदार्थ अधिक तीव्रता वाले भाग से कम तीव्रता वाले भाग की ओर आकर्षित होते हैं। इनमें चुम्बकीय प्रवृत्ति (π) का मान ऋणात्मक होता है। ऐसे पदार्थों के परमाणुओं में इलेक्ट्रानों की संख्या सम (even) होती है। ऐसे पदार्थों की चुम्बकशीलता (Permeability-µ) का मान भी बहुत कम होता है।

डोमेन तथा लौह चुंबकत्व की व्याख्या (Explanation of Ferro Magnetism)

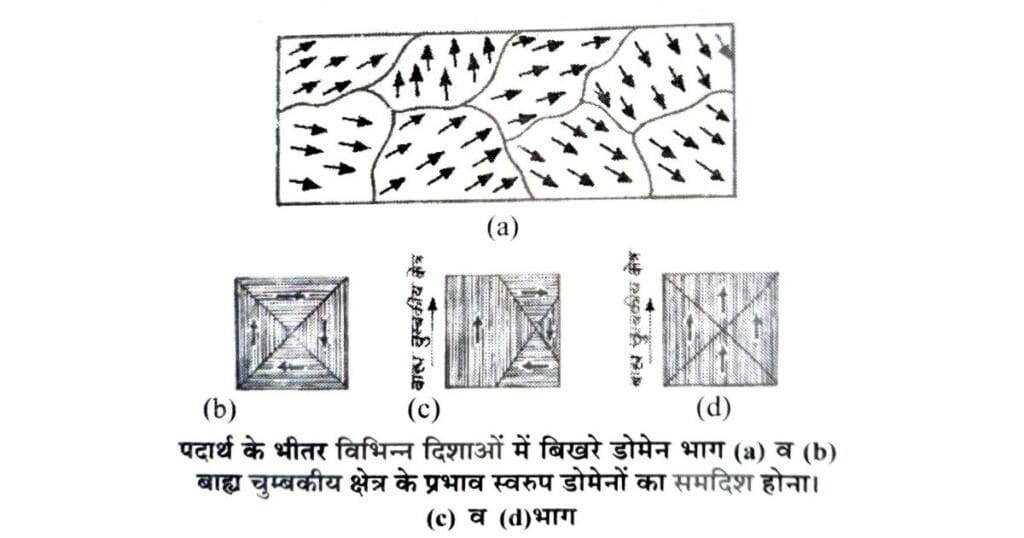

लौह चुम्बकीय पदार्थ में प्रत्येक परमाणु एक लघु चुम्बक की भांति व्यवहार करता है, जिसमें कुछ स्थाई चुम्बकीय आघूर्ण होता है। इनमें परमाणुओं में कुछ ऐसी जटिल अन्योन्य क्रियाएँ होती हैं जिनके कारण पदार्थ के भीतर परमाणुओं के असंख्य, अतिसूक्ष्म आकार के प्रभावी क्षेत्र बन जाते हैं, जिनकी चुंबकीय अशें (axises) एक ही दिशा में रेखित होती हैं, इन्हें डोमेन (Domains) कहते हैं। प्रत्येक डोमेन भी एक तीव्र चुम्बक की भांति व्यवहार करता है। परन्तु ये सभी डोमेन पदार्थ में इस प्रकार बिखरे होते हैं कि उनका किसी भी दिशा में परिणामी चुम्बकीय आघूर्ण शून्य होता है। वाह्य चुम्बकीय क्षेत्र में रखे जाने पर डोमेनों की परिसीमाओं के विस्थापन अथवा डोमेनों के घूर्णन द्वारा इन पदार्थों का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं रहता और पदार्थ चुंबकित हो जाता है। यदि चुम्बकन डोमेनों की परिसीमाओं में विस्थापन द्वारा हुआ है तो, चुम्बकीय क्षेत्र हटा लेने पर पदार्थ पुनः विचुंबकित हो जाता है। परन्तु यदि चुंबकन डोमेनों के घूर्णन द्वारा हुआ है तो (ऐसा प्रायः प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के कारण होता है।) पदार्थ में स्थाई रूप से चुम्बकत्व का गुण आ जाता है।

प्रति चुम्बकत्व की व्याख्या (Explanation of Diamagnetism)

प्रति चुम्बकत्व का गुण ऐसे पदार्थों में पाया जाता हैजिनमें सम संख्या में इलेक्ट्रान पाये जाते हैं। इनमें दो-दो इलेक्ट्रानों का ऐसा जोड़ा (Pair) बन जाता है जिसमें दोनों इलेक्ट्रानों का चक्रण (Spin) एक दूसरे के विपरीत होता है। परिणामतः दोनों का चुम्बकीय आघूर्ण एक दूसरे के विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाता है। फलतः पदार्थ का चुम्बकत्व शून्य रहता है। पदार्थ को किसी वाह्य चुम्बकीय क्षेत्र में रखने पर चुम्बकीय बल के कारण युग्म के एक इलेक्ट्रान का वेग बढ़ जाता है। व दूसरे का कम हो जाता है। ऐसी दशा में दोनों एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त नहीं कर पाते अर्थात् परमाणु में एक नेट चुम्बकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है जिसकी दिशा वाह्य चुम्बकीय क्षेत्र के विपरीत होती है। यही कारण है कि पदार्थ वाह्य चुम्बकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाता है।

अनुचुंबकत्व की व्याख्या (Explanation of Paramagnetism)

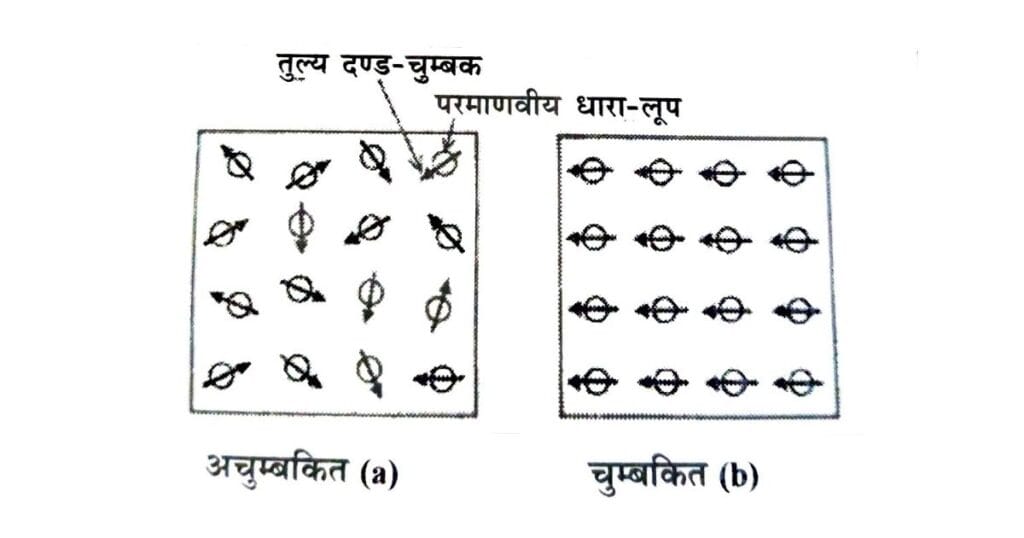

अनुचुम्बकत्व का गुण उन पदार्थों में पाया जाता है जिनके परमाणुओं या अणुओं में कुछ ऐसे इलेक्ट्रान होते हैं जिनका चक्रण एक ही दिशा में होता है (परमाणु में इलेक्ट्रानों की संख्या विषम (Odd) होने के कारण)। अतः इनके परमाणुओं में स्थाई चुम्बकीय आघूर्ण होता है और वह एक सूक्ष्म दण्ड चुम्बक की भाँति व्यवहार करता है। इसे परमाणुवीय चुम्बक कहते हैं। किसी वाह्य चुम्बकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये परमाणु पदार्थ में कोई चुम्बकत्व का गुण नहीं उत्पन्न कर पाते क्योंकि परमाणु अनियमित रूप से अभिविन्यस्त (Randomly Oriented) होते हैं जिससे पूरे पदार्थ का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। इन पदार्थों को वाह्य चुम्बकीय क्षेत्र में रखने पर प्रत्येक परमाणु चुंबक पर एक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है जिससे ये क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं और पदार्थ चुम्बकीय आघूर्ण प्राप्त कर लेता है तथा पदार्थ का चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकन हो जाता है। ऊष्मीय विक्षोभ (Thermal Agitation) के कारण चुंबकीय संरेखण कम होता है जिससे अनुचुंबकीय पदार्थों में चुंबकन बहुत कम हो पाता है। वाह्य चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाने पर अथवा ताप घटाने पर चुम्बकन बढ़ जाता है।

क्यूरी ताप (Curie Temperature)

किसी लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति (k) उसके परम ताप (T) के व्युक्रमानुपाती (Inversely Proportional) होती है। इसे क्यूरी का नियम (Curies Law) कहते हैं। ताप बढ़ाते जाने पर एक ऐसा बिंदु आता है जिस पर ऊष्मीय विक्षोभ के कारण उसका लौह चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है और पदार्थ अनुचुम्बकीय (Paramagnetic) पदार्थ में बदल जाता है। उस निश्चित ताप को क्यूरी ताप कहते हैं जिस पर पदार्थ लौह चुम्बकीय से अनुचुम्बकीय में बदल जाता है। लोहे के लिए क्यूरी ताप का मान 770° सेल्सियस व निकिल के लिए 358° सेल्सियस होता है। पदार्थ को ठंडा करने पर वह पुनः लौह चुम्बकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है।

चुंबक के उपयोग (Usages of Magnets)

• लौह पदार्थों की पहचान करने में।

• आँख में लोहे का कण पड़ जाने पर उसे निकालने में।

• दिक् सूचक यंत्र के निर्माण में।

• ध्वनि अभिलेखन (Sound Recording) व पुनरुत्पादन (Playing Pre-recorded Sound) में प्रयुक्त टेप पर चुम्बकीय पदार्थों का ही लेप किया जाता है।

• ATM व डेबिट कार्डों पर चुम्बकीय पदार्थों का ही लेप रहता है जिसमें प्रयोगकर्त्ता की पहचान अंकित होती है।

• कंप्यूटर मेमोरी के निर्माण में।

• चित्रों व चलचित्रों (Movies) की रिकार्डिंग जिस वीडियोटेप पर होती है उसमें चुंबकीय पदार्थों का ही प्रयोग होता है।

• घरों (Houses) व बिजली घरों (Power Houses) में विद्युत चुंबकीय प्रेरण (Electro Magnetic Induction) के प्रयोग द्वारा डायनेमों से विद्युत का उत्पादन किया जाता है।

• तमाम घरेलू विद्युत उपकरणों में भी चुंबक व चुंबकत्व के गुणों का प्रयोग होता है। यथा-विद्युत पंखा, रेडियों, टी.वी., वाशिंग मशीन इत्यादि।

• आवेशित कणों को त्वरित करने हेतु भी चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग होता है।

• एम्पियर मीटर द्वारा बिना परिपथ में जोड़े अधिक धारावाही चालकों में धारा की तीव्रता पढ़ा जा सकता है। यह धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है।

• MRI (Magnetic Resonance Imaging) में रेडियों तरंगों द्वारा चुंबकास क्षेत्र के प्रभाव में ही शरीर के भीतरी अंगों का त्रिविमीय चित्र प्राप्त कर दोषों या बीमारियों का पता लगाया जाता है।

धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र (Magnetic Field due to a Current-Carrying Conductor)

जैसा कि हम जानते हैं कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के परितः एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे ओस्टेंड नामक वैज्ञानिक ने 1812 में सिद्ध किया था। फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने सन् 1820 ई० में विभिन्न धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए अनेक प्रयोग किये व यह बताया कि किसी धारावाही चालक के लघु खंड (△I) के द्वारा उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र में किसी बिंदु P पर क्षेत्र का मान △B; चालक में प्रवाहित धारा (ⅰ), अवयव की लंबाई (△I), अवयव की लंबाई तथा अवयव को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोंण θ की ज्या (sine) के अनुक्रमानुपाती तथा बिंदु P की अवयव से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे बायो-सेवर्ट नियम कहते हैं।

यदि चालक (conductor) निर्वात अथवा वायु में स्थित हो तो इस संबंध को निम्नवत् प्रदर्शित किया जा सकता है-

△B = μo/4π = (i△l.sinθ)/r2 टेस्ला

जहां μo/4π एक अनुक्रमानुपाती नियतांक (Proportional Constant) है तथा μo को निर्वात की चुंबकशीलता (Permeability) कहते हैं। जिसका मात्रक न्यूटन/एम्पियर होता है। चुम्बकीय क्षेत्र (△B) का मात्रक वेबर/मीटर2 या टेस्ला होता है। μo/4π का मान 10-7 न्यूटन/एम्पियर2 होता है।

➤ एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल (Force on a Moving Charge in a Uniform Magnetic Field)

जब कोई विद्युत आवेश एक चुम्बकीय क्षेत्र (Magnetic Field) में गति करता है तो उस पर एक बल लगने लगता है। इस बल की व्याख्या सर्वप्रथम लारेन्ज ने की थी इसीलिए इस बल को लारेंज बल के नाम से जाना जाता है।

यदि चुम्बकीय क्षेत्र में B में θ° झुके चालक में q कूलाम आवेश दिया जाये और वह V वेग से गतिमान हो तो आवेशों पर आरोपित बल F = qVB Sin θ होता है। इसे लारेंज बल कहते हैं।

➤ “चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल” के आधार पर निर्मित उपकरणः

विद्युत मोटर (Electric Motor)

विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णन युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रुपान्तरण होता है। एक महत्त्वपूर्ण अवयव (Component) के रूप में विद्युत मोटर का उपयोग विद्युत पंखों (Electric Fans) रेफ्रिजरेटरों (Refrizerators) वाशिंग मशीनों, कंप्यूटरों, विद्युत मिश्रकों (Electric Mixers) MP3 के प्लेयरों आदि में किया जाता है।

इसका निर्माण विद्युत क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल के सिद्धान्त पर ही किया जाता है। इसके सिद्धान्त को सर्वप्रथम माइकल फैराडे ने दिया था।

यदि किसी चुम्बकीय क्षेत्र में एक बंद कुण्डली रखकर उसमें विद्युत्-धारा प्रवाहित करते हैं तो वह विक्षेपित होती है। यदि ऐसी व्यवस्था की जाती है कि कुण्डली में धारा का प्रवाह एक ही ओर से हो तो कुण्डली घूर्णन गति करती है। इस तथ्य का उपयोग विद्युत् मोटर बनाने में किया जाता है। इसे मोटर सिद्धान्त कहा जाता है। संक्षेप में इसे निम्नांकित रूप में प्रकट करते हैं।

चुम्बकीय क्षेत्र + विद्युत्-धारा → गति

इस प्रकार विद्युत् मोटर में विद्युत् ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपान्तरित किया जाता है।

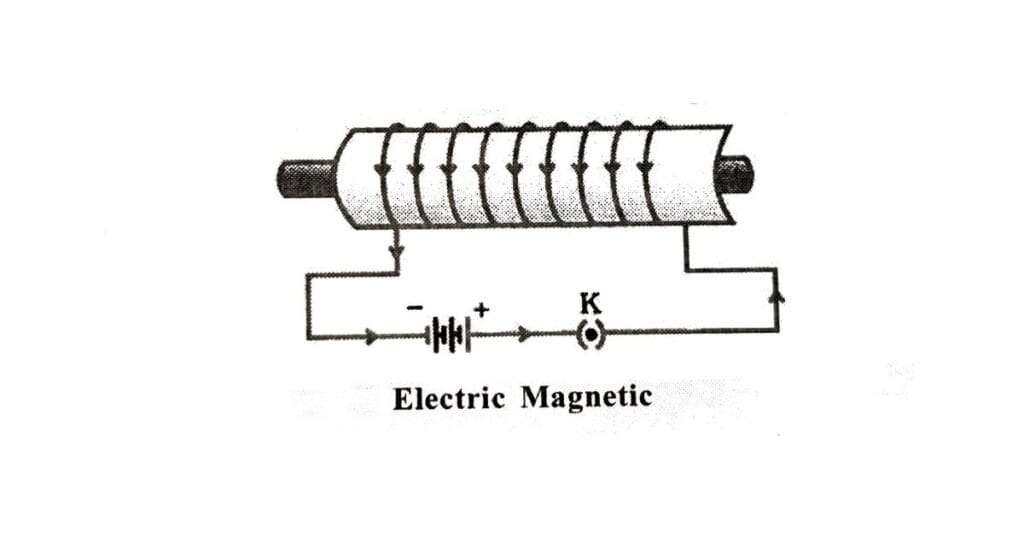

धारावाही परिनालिका का चुंबकीय व्यवहार (Magnetic Behaviour of a Current Flowing Solenoid)

किसी अचालक पदार्थ (जैसे-लकड़ी, गत्ता या मोटा कागज इत्यादि) की बेलनाकार (Cylindrical) नलिका (Tube) के ऊपर तांबे या किसी अन्य सुचालक पदार्थ के विद्युत रोधी (insulated) तारों को लपेटकर बनाई गई आकृति को परिनालिका (Sole- noid) कहते हैं। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह एक छड़ चुम्बक की भाँति व्यवहार करने लगती है।

इस तरह प्राप्त चुंबक में वे सभी गुण व विशेषताएं होती हैं जो एक प्राकृतिक चुम्बक में होती हैं। अंतर सिर्फ यह है कि धारा का प्रवाह बन्द होते ही उसका चुम्बकीय गुण समाप्त हो जाता है।

चुंबक की शक्ति बढ़ जाती है यदि कुण्डली में फेरों की संख्या बड़ा दें या धारा की प्रबलता बढ़ा दें। परिनलिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे- नर्मलोहे को परिनालिका के भीतर रखकर चुम्बक बनाने में किया जा सकता है। इस प्रकार बने चुम्बक को विद्युत चुम्बक कहते हैं।

अन्योन्य प्रेरण (Mutual Induction)

जब दो कुण्डलियों को पास-पास रखकर उनमें से एक में धारा प्रवाहित की जाती है अथवा उसमें प्रवाहित धारा बन्द की जाती है या प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो पास रखी दूसरी कुण्डली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। जिस कुण्डली में मुख्य धारा (A.C.) प्रवाहित होती है उसे प्राथमिक कुण्डली तथा जिस कुण्डली में विद्युत वाहक बल प्रेरित (उत्पन्न) होता है उसे द्वितीयक कुण्डली कहते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण ट्रांसफार्मर है।

ध्यातव्य है कि ट्रांसफॉर्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा (A.C.) के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

यह भी पढ़ें : चुम्बकत्व व विद्युत चुंबकीय प्रेरण

FAQs

Q1. यदि किसी चुम्बक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है?

Ans. परिणामी ध्रुव (Consequent Pole)

Q2. पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र का क्या कारण है?

Ans. भूक्रोड के अंदर चलने वाली चक्रीय संवहन धाराएं।

Q3. मुक्त रूप से लटकी हुई चुम्बकीय सुई (Compass) का अक्ष, भौगोलिक अक्ष के साथ कितनें अंश का कोंण बनाता है?

Ans. लगभग 11.5°।

Q4. स्टील को चुम्बकित करना कठिन है। क्यों?

Ans. उसकी अधिक धारण क्षमता के कारण।

Q5. यदि चुम्बकीय छड़ के उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव के पास प्रति चुम्बकीय पदार्थ लाया जाता है, तो यह कैसा व्यवहार करेगा?

Ans. ध्रुवों द्वारा प्रतिकर्षित होगा।

Q6. चुम्बकीय प्रेरण क्या है?

Ans. किसी चुम्बक के प्रभाव स्वरुप किसी पदार्थ में चुम्बकीय गुण उत्पन्न होने की घटना।

Q7. किसी अनुचुम्बकीय पदार्थ को किसी चुम्बकीय क्षेत्र में रखने पर उसके बलरेखाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है?

Ans. पदार्थ के अंदर बल रेखाओं की सघनता बढ़ जाती है।

Q8. अनुचुम्बकीय पदार्थ को यदि यू नली में भरकर एक नली को यदि चुम्बकीय क्षेत्र में रख दिया जाय तो उसमें क्या परिवर्तन होता है?

Ans. जिस नली के पास चुम्बकीय क्षेत्र की प्रबलता अधिक होती है उस नली का तल ऊपर उठ जाता है और दूसरा नीचे।

Q9. क्यूरी ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। क्यों?

Ans. ऊष्मीय विक्षोभ के कारण।

Q10. यदि कोई आवेशित कण, किसी चुम्बकीय क्षेत्र में स्थिर हो तो उस पर कितना बल लगेगा?

Ans. शून्य।

Q11. विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है?

Ans. विद्युत मोटर ।

1 thought on “चुम्बकशीलता (Permeability)”