“हरे पौधों की कोशिकाओं में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाई आक्साइड (CO₂) एवं जल (H₂O) के संयोग से कार्बन युक्त यौगिकों (कार्बोहाइड्रेट्स अथवा ग्लूकोज) के निर्माण करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण (photosynthesis) कहते हैं।” इस क्रिया में सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट में संचित हो जाती है। इसमें प्रयुक्त कार्बन-डाई-आक्साइड के कार्बन का स्वांगीकरण होता है। अतः इस क्रिया को कार्बन स्वांगीकरण (carbon assimilation) भी कहते हैं। *

6CO₂ +12H₂O → C6H12O6 + 6O₂↑ + 6H₂O

प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक, उपचयन-अपचयन (oxidation-reduc- tion), क्रिया है जिसमें जल के अणुओं का उपचयन (oxidation) होकर ऑक्सीजन गैस निकलती है तथा CO₂ के अणुओं का अपचयन (reduction) होकर कार्बोहाइड्रेटस (ग्लूकोज शर्करा) का निर्माण होता है। CO₂ का अपचयन द्वारा कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में स्वांगीकरण शक्तियों (assimilatory powers) जैसे-ATP तथा NADPH + H+ की आवश्यकता होती है। CO, का अपचयन अन्धकार (dark) में परन्तु स्वांगीकरण शक्तियों का उत्पादन प्रकाश की उपस्थिति में होता है। इसीलिये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में दो प्रावस्थायें (two phases) पायी जाती है।

(1) प्रकाश आश्रित प्रावस्था (Light dependent phase)- इसे जल का प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण (photochemical oxidation of water), प्रकाश-प्रक्रिया (light reaction) तथा हिल-प्रक्रिया (Hill reaction) भी कहते हैं।*

(2) प्रकाश निराश्रित प्रावस्था (Light independent phase)– इसे रासायनिक प्रकाशहीन प्रक्रिया (Chemical dark reaction), प्रकाशहीन प्रक्रिया (dark reaction), ब्लैकमैन प्रक्रिया (Blackman’s reaction) तथा कार्बन डाईऑक्साइड का अप्रकाशीय रासायनिक अपचयन (Non-photochemical reduction of CO₂) भी कहते हैं।

प्रकाश आश्रित प्रावस्था (Light Dependent Phase)

जल के विच्छेदन से हाइड्रोजन उपलब्ध कराने के लिए ये क्रियाएँ प्रकाश की उपस्थिति में हरितलवक (chloroplast) के अन्दर उपस्थित ग्रैना (grana) में होती है।* ग्रैना में क्लोरोफिल (chlorophyll) नामक पदार्थ होता है। संक्षेप में ये क्रियाएँ निम्नवत् सम्पन्न होती हैं-

(i) सूर्य के प्रकाश से क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर अपनी कक्षा छोड़ देते हैं। जब यह इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को मुक्त करता है, तो ADP + iP संयुक्त होकर ATP बनाते हैं। इस प्रकार सूर्य की प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है।

(ii) उत्तेजित इलेक्ट्रॉनों द्वारा जल के अणुओं का हाइड्रोजन (H+) व हाइड्रॉक्सिल (OH–) आयनों में अपघटन हो जाता है-

4H2O → 4H+ + 4OH–

(iii) 4 H+ को NADP ग्रहण करके NADPH2 में परिवर्तित हो जाता है।

4H+ + 2NADP → 2NADPH2

(iv) 40H– संघनित होकर पानी व ऑक्सीजन बनाते हैं-

4OH– → 2H2O + O2 ↑ + 4O–

ऑक्सीजन वायु में विमुक्त हो जाती है। इलेक्ट्रॉन वापस क्लोरोफिल में चले जाते हैं। स्पष्ट है कि O2 की विमुक्ति जल से होती है।

इस प्रकार प्रकाशिक क्रिया से

(i) ATP बनते हैं, (ऐडीनोसिन ट्राइफास्फेट) (ii) NADPH2 बनता है, (निकोटिनैमाइड ऐडीनिन डाइन्यूक्लियोटाइड)

(iii) O2 विमुक्त होती है।

ज्ञातव्य है कि प्रकाश प्रक्रिया का अध्ययन राबर्ट हिल (Robert Hill) नामक वैज्ञानिक ने किया था इसीलिए इसे हिल प्रक्रिया (Hill’s Reaction) भी कहते हैं।

प्रकाश आश्रित प्रावस्था के अन्य मुख्य परीक्षोपयोगी तथ्य अधोलिखित हैं; यथा

(1) प्रकाश-रासायनिक अभिक्रिया में दो Photo-acts होते हैं जिन्हें क्रमशः PS-I एवं PS-II (Photosystem) कहते हैं। PS-I में अभिक्रिया केन्द्र (reaction center) एक विशेष प्रकार का chlorophyll-a अणु होता है, जिसे “P-700” कहते हैं, यह 700 mµ तरंग- दैर्ध्य वाली किरणों का अवशोषण करता है। जबकि PS-II में reaction center ‘P-680’ होता हैं।*

(2) प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश प्रक्रिया में A.T.P. के निर्माण को प्रकाश-फास्फोरिलीकरण कहते हैं।*

(3) प्रकाश-रासायनिक अभिक्रिया में जल के प्रकाशीय अपघटन (Photolysis of water) के दौरान मैंगनीज तथा क्लोरीन आवश्यक होते हैं। यह जल अपघटन PS-II से सम्बन्धित होता है।*

प्रकाश निराश्रित प्रावस्था (Light Independent Phase)

इस क्रिया के लिए प्रकाश की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती (यद्यपि यह क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में भी होती है), इसलिए इसे प्रकाश-स्वतन्त्र अभिक्रिया (light-independent re- action) अथवा रासायनिक प्रकाशहीन अभिक्रिया (chemical dark reaction) कहते हैं। यह क्रिया हरिमकणक (chloroplast) के स्ट्रोमा (stroma) भाग में होती है, क्योंकि इसमें वे विकर (enzyme) भाग लेते हैं जो वातावरण से ली गयी कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) का अपचयन करके उसे शर्करा, मण्ड, इत्यादि में परिवर्तित कर देते हैं।*

सन् 1954 में एम कैल्विन, ए. बेन्सन (Calvin, Benson) और उनके सहयोगियों ने इस क्रिया में कार्बन के मार्ग (path of carbon) की खोज की। उन्हें इस कार्य के लिये सन् 1961 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्बन के इस मार्ग की खोज इन वैज्ञानिकों ने रेडियोऐक्टिव ट्रेसर (radioactive tracer) विधि से की। इस विधि में क्लोरेला (Chlorella) नामक एककोशीय हरे शैवाल का प्रयोग किया गया और उन्हें ऐसी CO₂ दी गयी जिसके ‘C’ का परमाणु, 14 परमाणु भार वाला CO₂ था। इस प्रकार रेडियोधर्मी CO₂ देने पर यह ज्ञात हो जाता है कि कार्बन परमाणु अवशोषित होकर किन-किन कार्बनिक यौगिकों में पहुँचता है।

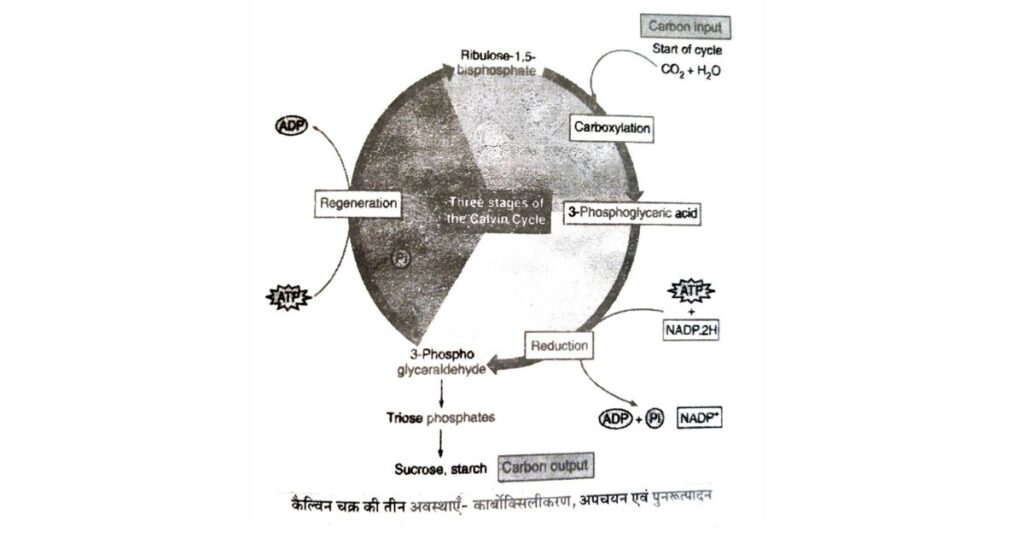

कैल्विन-बेन्सन चक्र को निम्न तीन चरणों में बाँटा जा सकता है। यथा-

1. कार्बोक्सिलीकरण (Carboxylation)- इस क्रिया में राइबुलोस 1,5-बाइफॉस्फेट का – अणु CO2 ग्रहण करके 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के 2 अणु बनाता है।

2. अपचयन (Reduction)-3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल अपचयित होकर 3-फॉस्फोग्लिसरलडिहाइड बनाता है।

3. पुनरुत्पादन (Regeneration) – 3-फॉस्फोग्लिसरलडिहाइड से राइबुलोस 1,5-बाइफॉस्फेट का पुनः निर्माण।

प्रत्येक कैल्विन चक्र में 1 कार्बन परमाणु का अपचयन होता है, अतः 6CO2 के अपचयन के लिये 6 चक्रों की आवश्यकता होगी। इन सभी में 18ATP, 12NADP.H2 प्रयुक्त होते हैं। समीकरण निम्न है-

6CO2 + 18ATP + 12NADP.2H → C6H12O6 + 18ADP +ip + 12NADP + 6H2O

प्रकाश व अन्धकार अभिक्रिया में अन्तर | ||

स्टेप | प्रकाश अभिक्रिया | प्रकाशहीन (अंधकार) अभिक्रिया |

(1) ऊर्जा का स्त्रोत (Source of energy)* | सूर्य का प्रकाश | प्रकाश अभिक्रिया में निर्मित ATP। |

(2) कच्चा पदार्थ (Raw materials)* | जल, ADP, NADPI | CO2, NADPH2, and ATPI |

(3) प्रक्रिया (Process)* | जल के अणु प्रकाश ऊर्जा को प्रयुक्त करके ऑक्सीकृत होते हैं। | स्वागीकरण शक्ति द्वारा CO2 का अपचयन |

(4) उत्पाद (Product)* | NADPH2 तथा ATP जिन्हें संयुक्त रूप से स्वांगीकरण शक्ति कहते हैं। | हैक्सोस शर्करा बनती है। |

(5) उपोत्पाद (Byproducts)* | ऑक्सीजन जो वातावरण में मुक्त हो जाती है। | NADP, ADP जो प्रकाश अभिक्रिया में पुनः प्रयुक्त होते हैं। |

(6) क्रिया का स्थान (Site of action)* | हरितलवक के थायलैकॉयड्स एवं ग्राना। | हरितलवक का स्ट्रोमा। |

हैच-स्लैक चक्र एवं कैम पौधे (Hatch-Slack Cycle & Cam Plants)

1965 तक ऐसा माना जाता था कि प्रकाश-संश्लेषण की क्रिया में CO₂ स्थिरीकरण (fixation) केवल बेन्सन-केल्विन चक्र द्वारा ही होता है। किन्तु बाद में CO₂ स्थिरीकरण के दो अन्य चक्रों यथा – हैच-स्लैक एवं कैम स्थिरीकरण; का ज्ञान हुआ।

एम.डी. हैच और सी.आर. स्लैक नामक वैज्ञानिकों ने 1966 में कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण का एक नया प्रकार बतलाया। यह चक्र मुख्य रूप से एकबीजपत्री पौधों (Artiplex, sugarcane*, Maize*, Cyperus) में तथा अपवादस्वरूप कुछ द्विबीजपत्री पौधों (जैसे-Amaranthus) में पाया जाता है।

जिन पौधों में केवल कैल्विन चक्र द्वारा CO₂ स्थिरीकरण होता है उन्हें C3 पौधें कहते हैं, क्योंकि इनमें CO₂ स्थिरीकरण का प्रथम उत्पाद 3 कार्बन वाला पदार्थ फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल होता है। परन्तु हैच और स्लैक चक्र वाले पौधों में CO₂ स्थिरीकरण का प्रथम उत्पाद 4 कार्बन वाला पदार्थ ऑक्सेलोऐसीटिक अम्ल होता है, अतः इन्हें C4 पौधे कहते हैं। * यह पौधे अधिक अच्छे प्रकाश- संश्लेषक (better photosynthesizers) होते हैं।*

कुछ सरस (Succulents) पौधों जैसे-नागफनी, घीक्वॉर तथा क्लेंचु में विशेष प्रकार से CO₂ का स्थिरीकरण (fixation) होता है जिससे पौधे बहुत शुष्क व गर्म वातावरण में भी जीवित रह पाते हैं। ऐसे पौधों को CAM plants (Crassulacean Acid Metabolism- Crassulaceae कुल के पौधों में इसे सर्वप्रथम ज्ञात किया गया था) कहते हैं। ध्यातव्य है कि कैम पौधों को C, पौधें भी कहते हैं।*

प्रकाश-संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक

प्रकाश-संश्लेषण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं- प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, ताप एवं जल। इस परिप्रेक्ष्य में ब्लैकमैन के सीमाकारी कारक नियम का ज्ञान अपेक्षित है। उनके अनुसार-जब एक जैविक क्रिया (यहाँ पर ‘प्रकाश-संश्लेषण’) की दर को एक से अधिक कारक प्रभावित करते हैं तो उस क्रिया की दर सबसे कम मात्रा (या सान्द्रता अथवा दर) में उपस्थित होने वाले कारक पर निर्भर करती है। सबसे कम मात्रा वाले कारक को सीमाबद्ध कारक (limiting factor) कहते हैं।

(1) प्रकाश : प्रकाश-संश्लेषण क्रिया, दृश्य प्रकाश (visible light) के स्पेक्ट्रम में 3600 A° से 7600 A° अथवा 350 to 750 mµ तरंगदैर्ध्य वाली किरणों में होती है। पराबैंगनी (ultraviolet), हरी और अवरक्त (infra-red) किरणों में यह क्रिया नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल किरणों में सबसे अधिक, नीले प्रकाश में लाल से कुछ कम तथा हरी किरणों में सबसे कम अथवा नहीं के बराबर होती है। प्रकाश संश्लेषण दर पर विभिन्न तरंग दैर्ध्य की किरणों के प्रभाव को प्रकाश-संश्लेषण का कार्य स्पेक्ट्रम (action Spectrum) कहते हैं। प्रकाश-संश्लेषण की दर प्रकाश तीव्रता के सीधे समानुपाती होती है। सामान्यतः कुल प्रकाश का 3% भाग ही क्लोरोफिल वर्णकों द्वारा अवशोषित किया जाता है।

हरे पौधे विभिन्न प्रकाश तीव्रता पर अनुकूलित (adapted) होते हैं। वे पौधे जो कम प्रकाश तीव्रता में रहने के आदी होते हैं छाया प्रिय पादप (sciophytes) कहलाते हैं। इसके विपरीत, जो पौधें तीव्र प्रकाश में रहने के आदी होते हैं सूर्य प्रिय पादप (heliophytes) कहलाते हैं।

प्रकाश तीव्रता का वह माप बिन्दु जिस पर किसी पौधे में – प्रकाश संश्लेषण द्वारा CO₂ अवशोषण की दर और श्वसन में उत्पादित CO₂ की दर बराबर होती है, संतुलन प्रकाश तीव्रता बिन्दु (compensation point) कहलाता है। * इस समय किसी प्रकार के गैंसो का विनिमय (gaseous exchange) नहीं होता।

(2) ताप : लगभग 30-35°C तापक्रम पर प्रकाश-संश्लेषण की दर अधिकतम होती है।* 40°C से ऊपर लवकों व एन्जाइमों में विकृति होने लगती है। ध्यातव्य है कि प्रकाश संश्लेषण की दर पर तापक्रम का प्रभाव, प्रकाश एवं CO₂ की अपेक्षा बहुत ही कम होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ताप परिवर्तन का प्रभाव केवल

कार्बन स्वांगीकरण चक्र (carbon-assimilation cycle) में होता है।* प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया (photo-chemical reaction) तापमान – परिवर्तन से अप्रभावित होती है।*

(3) कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) : वायुमण्डल की वायु में – आयतन के अनुसार कार्बन-डाइ-आक्साइड की सान्द्रता केवल 0.03% (300 PPM) होती है।* वायुमण्डल में जैसे-जैसे CO₂ की मात्रा बढ़ती है, प्रकाश-संश्लेषण की दर भी बढ़ती जाती है।* परन्तु एक निश्चित सान्द्रता (0.9%) के बाद CO₂ की मात्रा बढ़ाने पर, प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि नहीं होती है। अपितु वह हानिकारक होती है और प्रकाश-संश्लेषण की दर घटने लगती है।

(4) जल (H₂O) : जल के अभाव की अवस्था में प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है।* क्योंकि ऐसा वाष्पोत्सर्जन की दर कम करने के लिए रंध्रों के बंद रहने के कारण होता है। इससे पत्तियों में CO₂ का प्रवेश अवरुद्ध हो जाता है। ज्ञातव्य है कि पौधों द्वारा अवशोषित जल का केवल एक प्रतिशत भाग ही प्रकाश-संश्लेषण क्रिया के प्रयोग में आता है।*

प्रकाश संश्लेषण का महत्व

भोजन सामग्री (कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन) के द्वारा ही जीव अपनी देह का निर्माण करते हैं और विविध जीवन-क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं। चाहे जन्तु हों अथवा पौधे, आहार सम्बन्धी आवश्यकताएँ मूलतः समान हैं, अर्थात् दोनों को ही प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व वसा की आवश्यकता होती है, परन्तु हरे पौधे जीव-जगत् में इस बात में अद्वितीय हैं कि वे प्रकाश-संश्लेषण द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। वसा एवं प्रोटीन का निर्माण कार्बोहाइड्रेट द्वारा होता है। पृथ्वी पर कुल प्रकाश-संश्लेषण का 90% भाग जलीय पौधे व शैवालों द्वारा होता है। * इसमें 85% भाग समुद्र में (मुख्यतः शैवालों द्वारा) तथा शेष 5% भाग नदी, तालाब, आदि में होता है।

सभी जीवधारियों में श्वसन की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा के साथ-साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन होता है। जीवाश्म ईंधन के जलने पर भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होकर वायुमण्डल में मिल जाती है। यदि यह CO₂ वायु में एकत्रित होती रहे तो मनुष्य व अन्य जीवधारियों की मृत्यु हो जायेगी। परन्तु हरे पौधों द्वारा प्रकाश- संश्लेषण की क्रिया में यह CO₂ लगातार प्रयोग में आती रहती है। वास्तव में CO₂ के अपचयन से ही कार्बोहाइड्रेट बनते हैं।* CO₂ के अवशोषण के साथ ही हरे पौधें O₂ का उत्पादन करते रहते हैं जो लगातार वायुमण्डल में मिलती रहती है। अतः प्रकाश-संश्लेषण लगातार वायु का शुद्धिकरण करता रहता है।

यह भी पढ़ें : पादप कोशिकाओं के परासरणीय सम्बन्ध

1 thought on “प्रकाश संश्लेषण (Photosynthesis)”