अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ नज़र आती हैं, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग-अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने ‘पदार्थ’ का नाम दिया। जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूँद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान (आयतन) घेरती हैं।

प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आस-पास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को पाँच मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे ‘पंचतत्व’ कहा गया। ये पंचतत्व हैं: वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार, इन्हीं पंचतत्वों से सभी वस्तुएँ बनी हैं, चाहे वो सजीव हों, या निर्जीव। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है।

आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकृत किया है।

इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे।

1.1 पदार्थ का भौतिक स्वरूप

1.1.1 पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है

बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएँ प्रचलित थीं। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं। परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने हैं। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में ये निर्णय करते हैं कि ये सतत हैं या कणों से बने हैं?

क्रियाकलाप 1.1

• एक 100 mL का बीकर लें। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दें।

• दिए गए नमक या शर्करा को काँच की छड़ की मदद से जल में घोल दें।

• जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें।

• आपके अनुसार, नमक या शर्करा का क्या हुआ?

• ये कहाँ गायब हो गए?

• क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया?

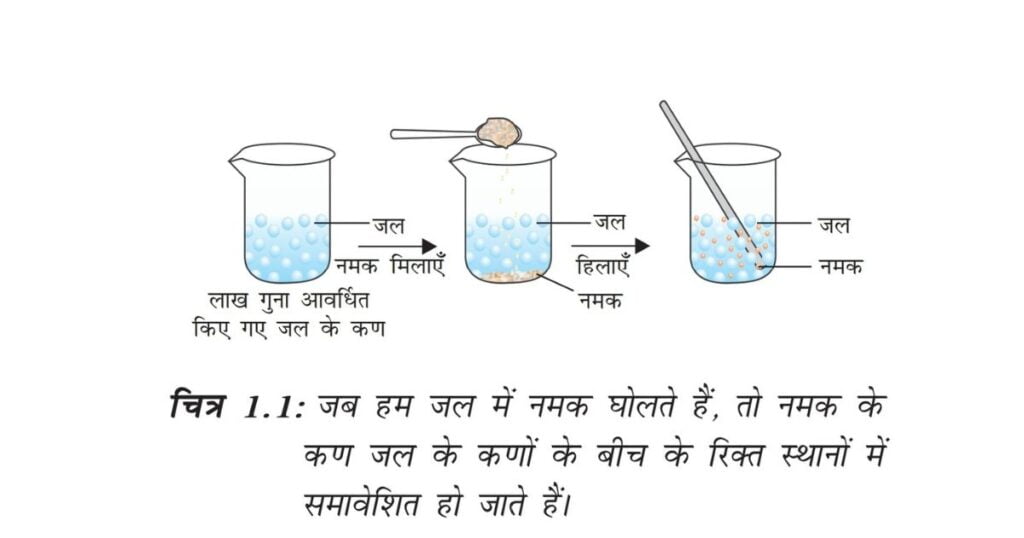

इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई है। जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया है।

क्रियाकलाप 1.2

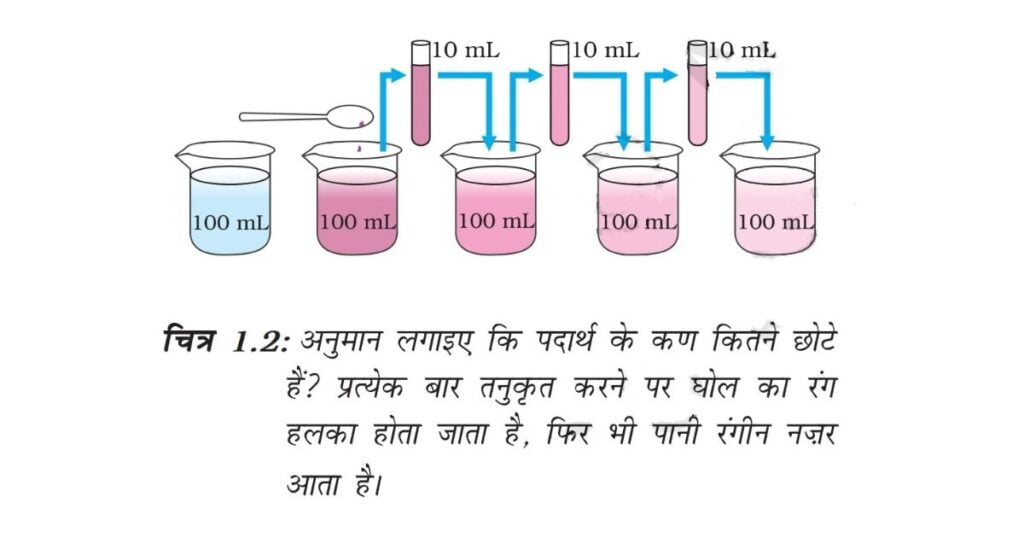

• पोटैशियम परमैंगनेट के दो या तीन क्रिस्टल को 100 mL पानी में घोल लें।

• इस घोल में से लगभग 10mL घोल निकालकर उसे 90 mL जल में मिला दें।

• फिर इस उपरोक्त घोल में से 10 mL निकालकर उसे भी 90 mL जल में मिला दें।

• इसी प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करते रहें।

• क्या जल अब भी रंगीन है?

यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटैशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा (1000 L) भी रंगीन हो जाती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटैशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। ये कण छोटे-छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। अन्ततः एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किये जा सकते हैं।

पोटैशियम परमैंगनेट की जगह 2mL डेटॉल से भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती है।

पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं- इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते।

1.2 पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण

1.2.1 पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है

क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक, शर्करा, डेटॉल या पोटैशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इसी प्रकार, जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू-पानी बनाते हैं, तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है, कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है।

1.2.2 पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं

क्रियाकलाप 1.3

• अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है?

• अब अगरबत्ती जला दें। क्या होता है? क्या दूर से ही इसकी सुगंध अपको मिलती है?

• अपने प्रेक्षण को नोट करें।

क्रियाकलाप 1.4

• जल से भरे दो गिलास या दो बीकर लें।

• पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें और दूसरे में शहद डाल दें।

• इनको अपने घर में या कक्षा के एक कोने में रख दें।

• अपने प्रेक्षण को नोट करें।

• स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा?

• शहद की बूँद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा?

• स्याही का रंग पूरे जल में एकसमान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगते हैं?

क्रियाकलाप 1.5

• एक गिलास गर्म पानी से और दूसरा ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटैशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें और एक ओर रख दें। हिलाएँ नहीं।

• क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें।

• गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है?

• समय बीतने पर क्या होता है?

• इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है?

• क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है? क्यों और कैसे?

उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों (1.3, 1.4 और 1.5) से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं:

पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात, उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज़ हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है।

उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक-दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज़ हो जाता है। ऐसा क्यों होता है?

1.2.3 पदार्थ के कण एक-दूसरे को आकर्षित करते हैं

क्रियाकलाप 1.6

• इस खेल को एक मैदान में खेलें। आगे बताए गए ढंग से चार समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाएँ:

• पहला समूह ‘ईद्-मिश्मी नर्तकों’ की तरह एक-दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ ले।

• दूसरा समूह एक-दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना ले।

• तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना ले।

• अब चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूहों में बाँटने का प्रयास करे।

• किस समूह को तोड़ना आसान था? और क्यों?

• यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण मानें, तो किस समूह में कणों ने एक-दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा था?

क्रियाकलाप 1.7

• एक लोहे की कील, एक चॉक का टुकड़ा और एक रबर बैंड लें।

• इन पर हथौड़ा मार कर, काट कर, या खींचकर उसे भंगुर करने का प्रयास करें।

• इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक-दूसरे से जुड़े हैं?

क्रियाकलाप 1.8

• एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें।

• क्या जल की सतह कटती है?

• जल की सतह न कटने का क्या कारण है?

उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग-अलग होता है।

1.3 पदार्थ की अवस्थाएँ

अपने आस-पास के पदार्थों को ध्यान से देखें। ये कितने प्रकार के हैं? हम पाते हैं कि पदार्थ अपने तीन रूप में होते हैं – ठोस, द्रव और गैस । पदार्थ की ये अवस्थाएँ उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं।

अब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे।

1.3.1 ठोस अवस्था

क्रियाकलाप 1.9

• निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें पेन, किताब, सूई और लकड़ी की छड़।

• इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का रेखाचित्र बनाएँ।

• क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएँ तथा स्थिर आयतन है?

• इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है?

• क्या इनका एक-दूसरे में विसरण संभव है?

• बल लगाकर इनको संपीडित करने का प्रयास करें। क्या इनका संपीडन होता है?

उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएँ तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड्यता होती है। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता। इसलिए ये दृढ़ होते हैं।

निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

(a) रबर बैंड को क्या माना जाएगा। क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस है?

(b) विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं। क्या ये ठोस हैं?

(c) स्पंज क्या है? यह ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीडन संभव है। क्यों?

ये सभी ठोस ही हैं क्योंकि-

• बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है।

• चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में लें, या किसी प्लेट या ज़ार में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते हैं।

• स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं, जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलती है, जिससे इसका संपीडन संभव होता है।

1.3.2 द्रव अवस्था

क्रियाकलाप 1.10

• निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें-

(a) जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय।

(b) विभिन्न आकार के बर्तन । प्रयोगशाला के एक मापक सिलिंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 mL पर निशान लगा लें।

• इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा?

• किसी एक द्रव का 50mL मापकर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक-एक करके डालें। क्या प्रत्येक बार आयतन एकसमान रहता है?

• क्या द्रव का आकार एकसमान रहता है?

• द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर क्या यह आसानी से बहता है?

प्रेक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो ये उसी का आकार ले लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसीलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं।

क्रियाकलाप 1.4 और 1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती हैं। ये गैसें, विशेषतः ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती हैं।

सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है।

1.3.3 गैसीय अवस्था

आपने कभी उस गुब्बारेवाले पर ध्यान दिया है, जो गैस के एक ही सिलिंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है? उससे पता लगाएँ कि एक सिलिंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है? उससे पूछिए कि सिलिंडर में कौन-सी गैस है?

क्रियाकलाप 1.11

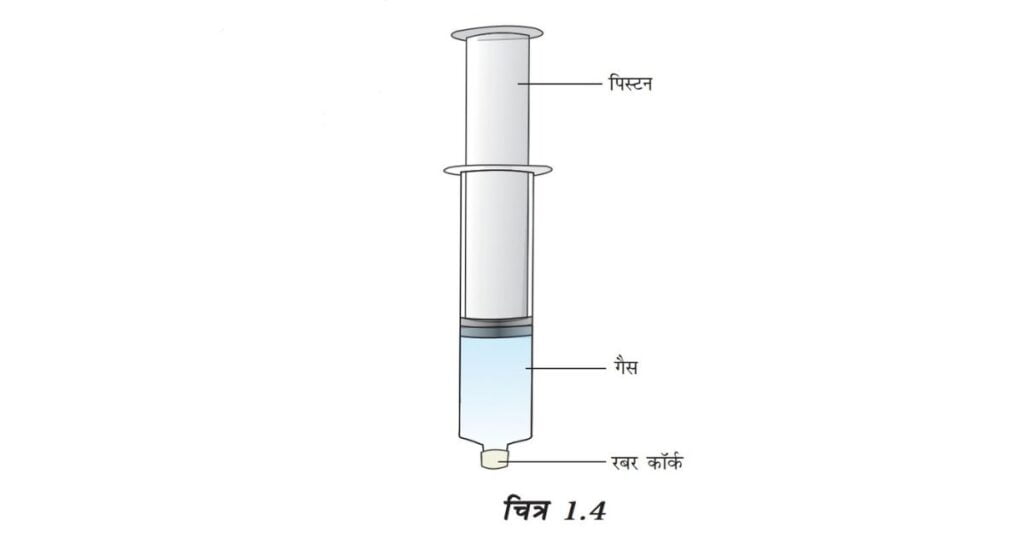

• 100 mL की तीन सिरिंज लें और उनके सिरे को रबर के कॉर्क से बंद कर दें, जैसा चित्र 1.4 में दिखाया गया है।

• सभी सिरिंजों के पिस्टन को हटा लें।

• पहली सिरिंज में हवा रहने दें, दूसरी में जल और तीसरी में चॉक के टुकड़े भर दें।

• पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाएँ। सिरिंज के पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए उस पर थोड़ी वैसलीन लगा दें।

• अब पिस्टन को सिरिंज में डालकर संपीडित करने की कोशिश करें।

• आपने क्या देखा? किस स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला गया?

• अपने प्रेक्षण से आपने क्या अनुमान लगाया?

हमने देखा कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता (compression) काफ़ी अधिक होती है। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलिंडर में संपीडित गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीडित प्राकृतिक गैस (CNG) का उपयोग होता हैं। संपीड्यता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलिंडर में संपीडित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है।

हमारी नाक तक पहुँचने वाली गंध से बिना रसोईं में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है? ये गंध हम तक कैसे पहुँचती है? खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुँच जाते हैं। यह गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुँच जाती है, इसकी तुलना ठोस एवं द्रवों के विसरण से करें। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है।

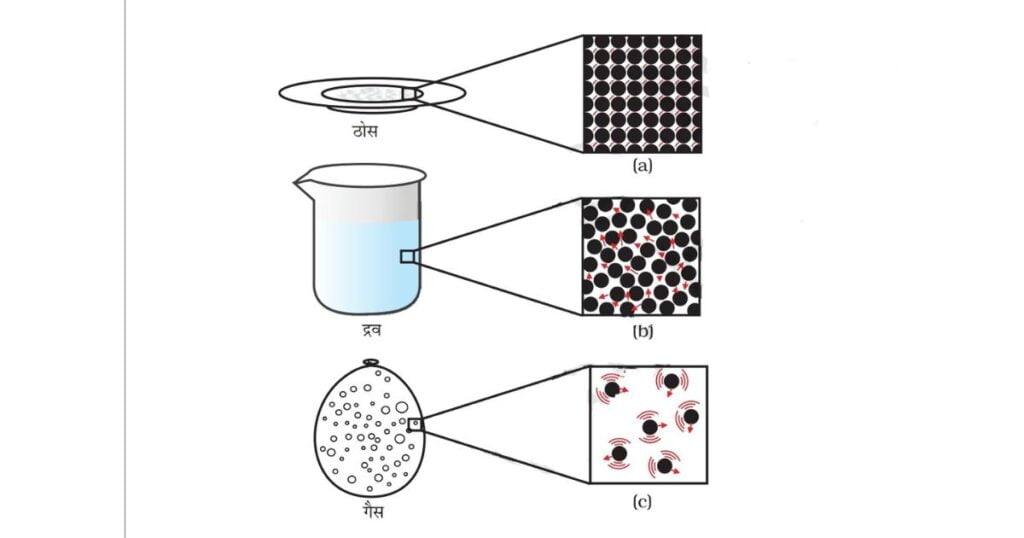

चित्र 1.5: a, b तथा पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के कणों का योजनाबद्ध आवर्धित चित्रण है। तीनों अवस्थाओं में कणों की गति को देखा जा सकता है और उनकी तुलना की जा सकती है।

गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है।

1.4 क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है?

अपने प्रेक्षण से हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है:

• ठोस, जैसे बर्फ,

• द्रव, जैसे जल, एवं

• गैस, जैसे जलवाष्म।

अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है? अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए?

1.4.1 तापमान परिवर्तन का प्रभाव

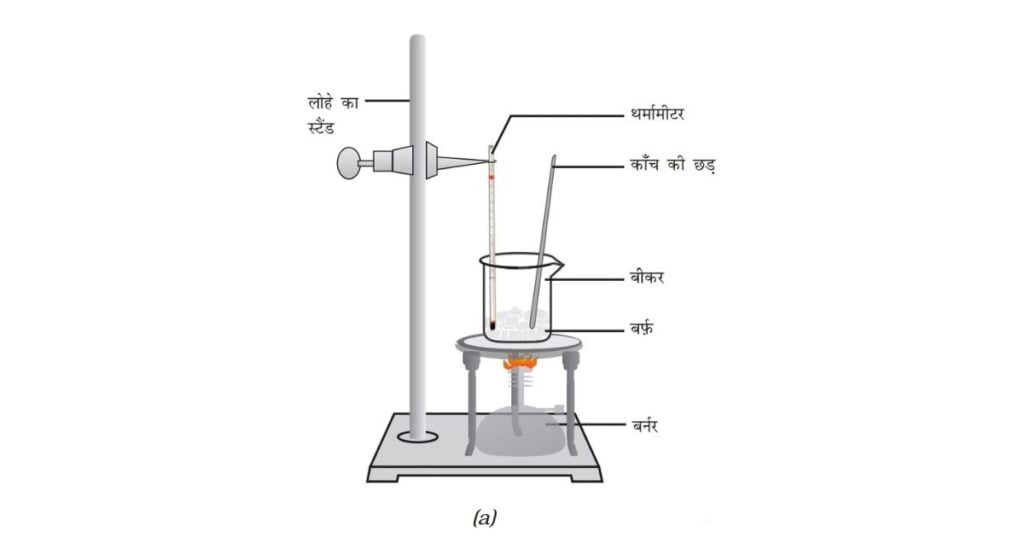

क्रियाकलाप 1.12

• एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लें एवं चित्र 1.6 के अनुसार उसमें प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस प्रकार लटका दें कि थर्मामीटर का बल्ब बर्फ़ को छू रहा हो।

• धीमी आँच पर बीकर को गर्म करना शुरू करें।

• जब बर्फ पिघलने लगे, तो तापमान नोट कर लें।

• जब संपूर्ण बर्फ़ जल में परिवर्तित हो जाए, तो पुनः तापमान नोट करें।

• ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करें।

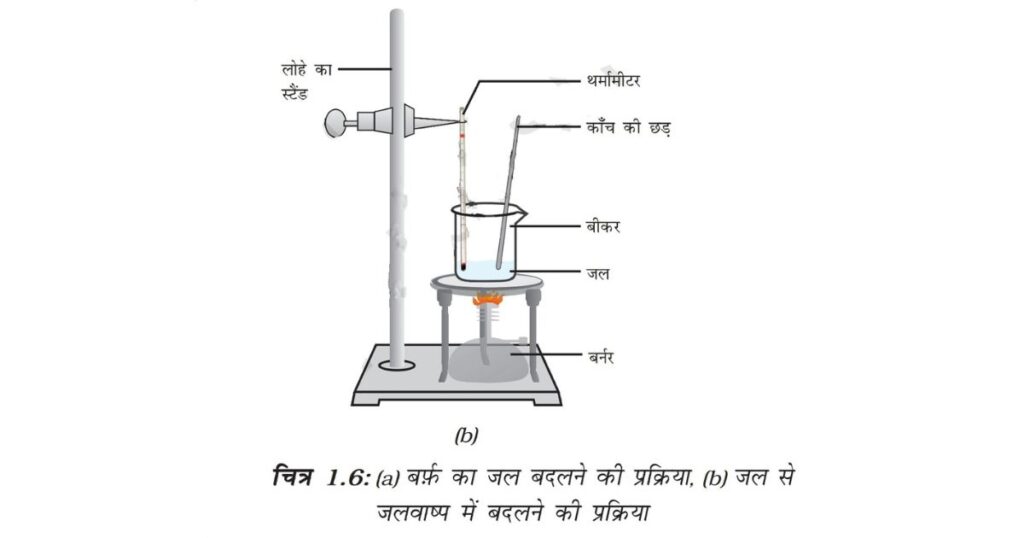

• अब बीकर में एक काँच की छड़ डालें और हिलाते हुए गर्म करें, जब तक जल उबलने न लगे।

• थर्मामीटर की माप पर बराबर नज़र रखे रहें, जब तक कि अधिकतर जलवाष्प न बन जाए।

• जल के द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करें।

ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेज़ी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है, जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, वह इसका गलनांक कहलाता है।

किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है।

बर्फ़ का गलनांक 273.15 K* है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है?

गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुँचने के बाद, जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती, तापमान नहीं बदलता है। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। चूँकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ़ अवशोषित कर लेती है, यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहाँ गुप्त का अभिप्राय छुपी हुई से है। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं, अर्थात् 0 °C (273 K) पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ़ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है।

जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं, तो कण अधिक तेज़ी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुँचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं।

जल के लिए यह तापमान 373 K (100 °C = 273+100= 373 K)

क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? इसे उसी तरह परिभाषित कीजिए, जैसे हमने संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया है। 373 K (100 °C) तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है।

अतः हम यह कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं।

हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म होने पर ये ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं, जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं।

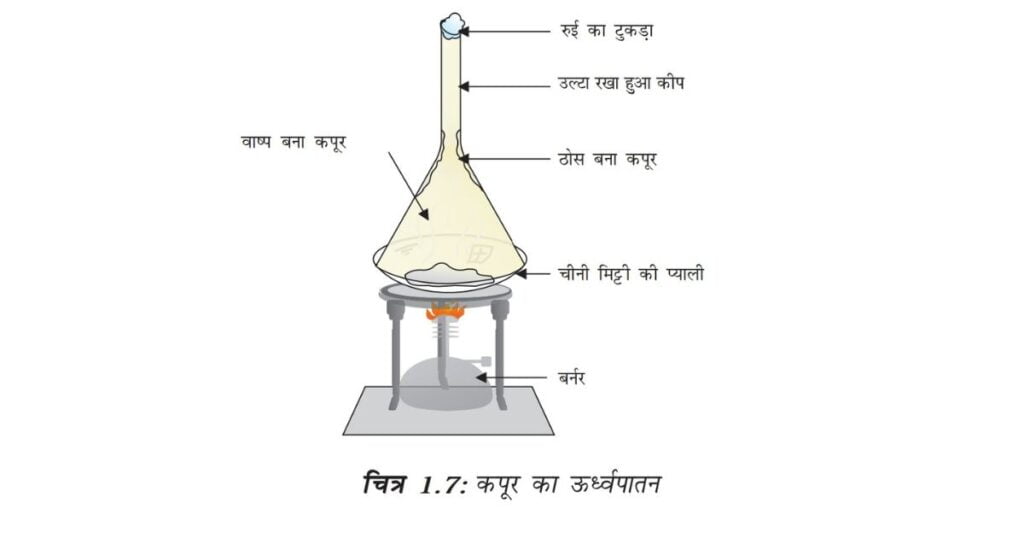

क्रियाकलाप 1.13

• थोड़ा सा कपूर लें और इसे चूर्ण करके चीनी की प्याली (China dish) में डाल दें।

• एक कीप को उल्टा करके इस प्याली के ऊपर रख दें।

• इस कीप के एक सिरे पर रुई का एक टुकड़ा रख दें, जैसा चित्र 1.7 में दर्शाया गया है।

• अब धीरे-धीरे गर्म करें और ध्यान से देखें।

• उपरोक्त क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं?

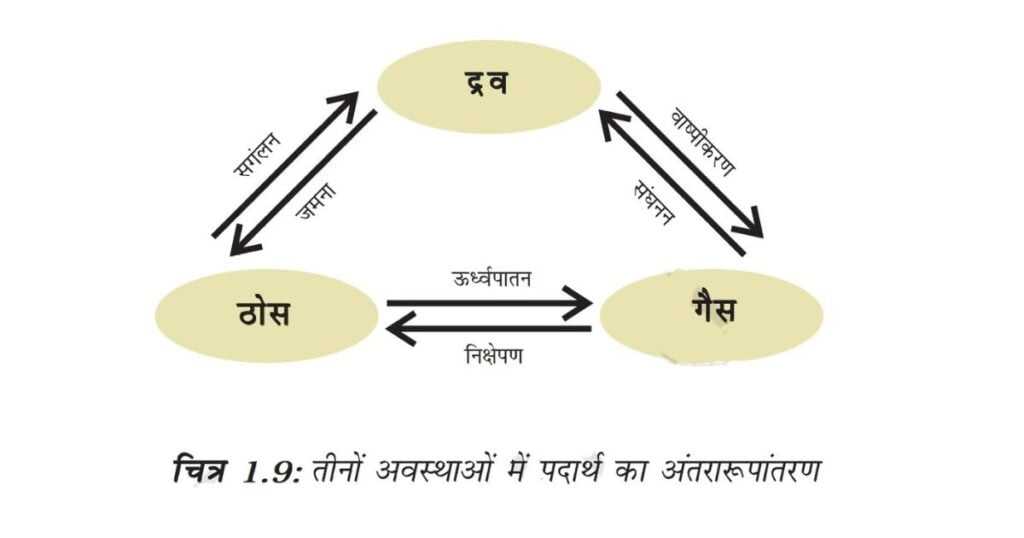

द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं और गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं।

1.4.2 दाब-परिवर्तन का प्रभाव

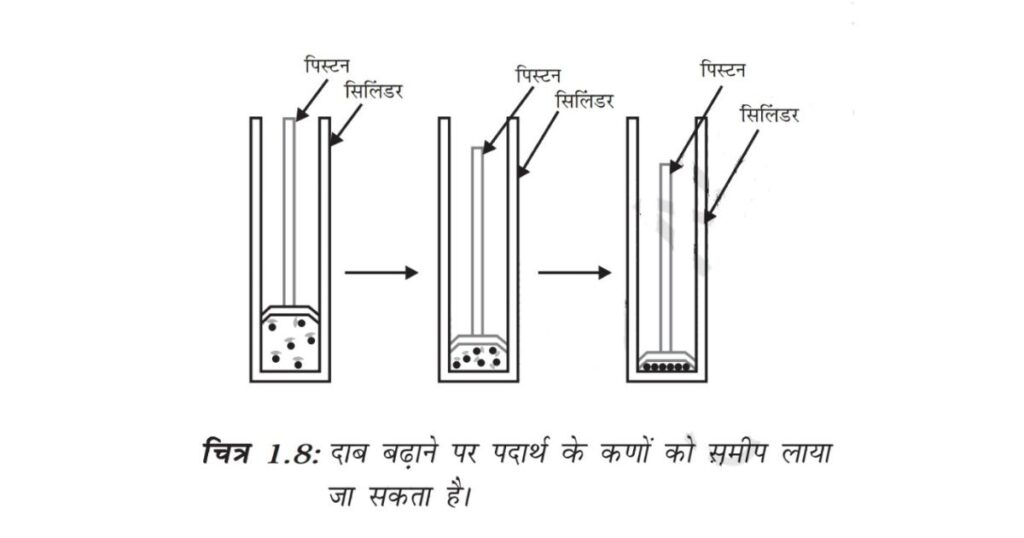

हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलिंडर में भरी गैस पर दाब लगाने एवं संपीडन करने पर क्या होगा? क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है?

चित्र 1.8: दाब बढ़ाने पर पदार्थ के जा सकता है। कणों को समीप लाया

दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है।

क्या आपने ठोस CO₂ के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 ऐटमॉस्फ़ीयर (atm)* हो, तो ठोस CO₂ द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ़ (dry ice) कहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएँ, यानी ठोस, द्रव और गैस, दाब और तापमान के द्वारा तय होती हैं।

1.5 वाष्पीकरण

पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? क्या अपने दैनिक जीवन से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुँचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है। जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे-धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है।

गीले कपड़े सूख जाते हैं। इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या हुआ?

हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं।

1.5.1 वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक

एक क्रियाकलाप के माध्यम से इसे समझते हैं।

क्रियाकलाप 1.14

• एक परखनली में 5 mL जल लें और इसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें।

• खुली रखी चीनी मिट्टी की प्याली में 5 mL जल रखकर उसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें।

• खुली चीनी मिट्टी की प्याली में 5mL जल रखकर उसे अपनी कक्षा की किसी अलमारी के अंदर रख दें।

• कमरे का तापमान नोट करें।

• इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगे समय या दिन को भी नोट करें।

• बारिश के दिन भी इन क्रियाकलापों को करके अपने प्रेक्षण लिखें।

• वाष्पीकरण के निम्नलिखित तथ्यों के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? तापमान का प्रभाव, सतह का क्षेत्र और वायु की चाल।

आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है:

सतह क्षेत्र बढ़ने परः अब हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे, कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं।

तापमान में वृद्धिः तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं।

आर्द्रता में कमी: वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आस-पास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी, तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी।

वायु की गति में वृद्धिः हम जानते हैं कि तेज़ वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज़ होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं जिससे आस-पास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है।

1.5.2 वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है?

खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आस-पास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आस-पास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है।

जब आप एसीटोन (या नाखूनों की पॉलिश हटाने वाले द्रव) को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है? इसके कण आपकी हथेली या उसके आस-पास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है।

तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं। क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के और उदाहरण दे सकते हैं?

गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए?

शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं, वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। चूँकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है।

बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूँदें क्यों नजर आती हैं?

किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं। जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूँदें नज़र आने लगेंगी। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूँदों के रूप में नज़र आता है।

आपने क्या सीखा

• द्रव्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है।

• हमारे आस-पास द्रव्य तीन अवस्थाओं में विद्यमान होता है: ठोस, द्रव और गैस।

• ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक, गैस के कणों में सबसे कम और द्रव के कणों में इन दोनों के मध्यवर्तीय होते हैं।

• ठोस के कणों में ठोसों को निहित करने वाले कणों के बीच का रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम, गैसों के लिए यह मध्यवर्तीय है। अधिकतम किंतु द्रवों के लिए

• ठोसों के लिए उनके कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है। द्रवों में कणों की परतें एक-दूसरे पर से फिसल व स्खलित हो सकती हैं, गैसों में कोई क्रम नहीं होता और इनके कण अनियमित रूप से विचरण करते हैं।

• पदार्थ की अवस्थाएँ अंतः परिवर्तित होती हैं। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है।

• ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में आ जाता है।

• निक्षेपण प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है।

• क्वथनांक की समष्टि परिघटना जिसमें समष्टि के कण द्रव अवस्था से वाष्प में परिवर्तित होते हैं।

• वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है। सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीच के परस्पर आकर्षण बलों को पार कर लेते हैं और द्रव को वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं।

• वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती हैः सतही क्षेत्रफल जिसका वायुमंडल के प्रति परित्याग होता है, तापमान, आर्द्रता और वायु की गति।

• वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है।

• वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा है जो 1 kg द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु प्रयोग होती है।

• संगलन की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 kg ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संगलन बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग होती है।

• कुछ मापने योग्य राशियाँ और उनके मात्रक जिनका हमें ज्ञान होना चाहिए।

| राशि | मात्रक | प्रतीक |

| तापमान | केल्विन | K |

| मीटर | लंबाई | m |

| संहति | किलोग्राम | Kg |

| भार | न्यूटन | N |

| आयतन | घन मीटर | m³ |

| घनत्व | किलोग्राम प्रति घनमीटर | kg /m³ |

| दाब | पास्कल | Pa |

यह भी पढ़ें : कानून और सामाजिक न्याय : अध्याय 8

अभ्यास

1. निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें:

(a) 300 K (b) 573 K.

Ans. 0°C = 273K

केल्विन में तापमान = सेल्सियस में तापमान + 273 सेल्सियस में तापमान = केल्विन में तापमान – 273

(a) 293K = (293-273)°C = 20°C

(b) 470K = (470-273)°C = 197°C

2. निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें:

(a) 25 C (b) 373 C

Ans. (a) 25 + 273 = 298 K

(b) 373 + 273 = 646 K

3. निम्नलिखित अवलोकनो हेतु कारण लिखेंः

(a) नैफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है।

Ans. नैफ्थलीन एक वाष्पशील ठोस पदार्थ है जो ठोस से द्रव अवस्था में आए बिना ही गैस में बदल जाता है, जिसे ऊर्ध्वपातन क्रिया कहते हैं। अतः कुछ समय बाद यह ठोस पदार्थ छोड़े बिना हवा में वाध्य बनकर उड़ जाता है।

(b) हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुँच जाती है।

Ans. इत्र एक वाष्पशील द्रव होता है जो तेजी से वाष्प में बदल जाता है तथा वायु के कणों के साथ मिलकर सभी दिशाओं में तेजी से विसरित हो जाता है। यही कारण है कि इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी हमारे पास तक पहुंच जाती हे।

4. निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें:

(a) जल (b) चीनी (c) ऑक्सीजन

Ans. ऑक्सीजन < जल < चीनी।

कारणः ऑक्सीजन एक गैस है. जिसमें कणों के बीच आकर्षण बल न्यूनतम होता है। द्रव, जेसे जल में गैसों से अधिक तथा ठोस (चीनी) में कणों के बीच सर्वाधिक मजबूत आकर्षण बल होता है।

5. निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है:

(a) 25 °C (b) 0 °C (c) 100 °C

Ans. (a) 25°C पर जल द्रव अवस्था में होता है।

(b) 0°C पर जल ठोस (बर्फ) अवस्था तथा द्रवीय अवस्था दोनों में हो सकता है क्योंकि जल का हिमांक तथा बर्फ का गलनांक दोनों 0°C है।

(c) 100°C पर द्रवीय अवस्था (उबलना) या गैसीय अवस्था (वाष्पन) दोनों संभव हो सकता है क्योंकि 100°C- जल का कथनांक है तथा 100°C पर जल वाष्प में भी परिवर्तित होता है।

6. पुष्टि हेतु कारण दें:

(a) जल कमरे के ताप पर द्रव है।

Ans. जल कमरे के ताप पर द्रव है क्योंकि इसका हिमांक 0°C तथा कथनांक 100°C है। साथ ही इसका निश्चित आयतन होता है परंतु निश्चित आकार नहीं। इसलिए जल को जिस बर्तन में रखा जाता है. उसी का आकार ले लेता है।

(b) लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है।

Ans. लोहे की आतमारी कमरे के ताप पर ठोस है। क्योंकि इसका गलनांक कमरे के ताप से बहुत अधिक होता है, इसका एक निश्चित आकार एवं आयतन होता है तथा यह दृढ़ होता है, बहता नहीं।

7. 273 K पर बर्फ़ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है?

Ans. 273 K तापमान पर बर्फ पिघलकर जल में बदलने लगता है। इस प्रक्रिया में बर्फ ऊष्मा अवशोषित करता है। ऐसा जल के साथ नहीं होता है। इसलिए इस तापमान पर जल की तुलना में बर्फ शीतलता का अधिक प्रभाव देता है।

अथवा

273 K (या 0°C) पर बर्फ किसी पदार्थ या माध्यम से गुप्त ऊष्मा लेती है जो पहले इसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है. फिर इसके ताप में वृद्धि करता है। परंतु इसी ताप पर जल केवल ताप में वृद्धि के लिए ही ऊष्मा प्राप्त करता है। बर्फ के गलन या संगलन की गुप्त ऊष्मा 3.34 × 10° जूल है अर्थात प्रति इकाई किलोग्राम बर्फ को जल में बदलने के लिए पदार्थ से 334 ×105 जूत ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए बर्फ अधिक शीतलता प्रदान करता है क्योंकि जल किसी प्रकार की गुप्त ऊष्मा नहीं लेता है।

8. उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है?

Ans. भाप में जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है। क्योंकि 373 K (100°C) तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है।

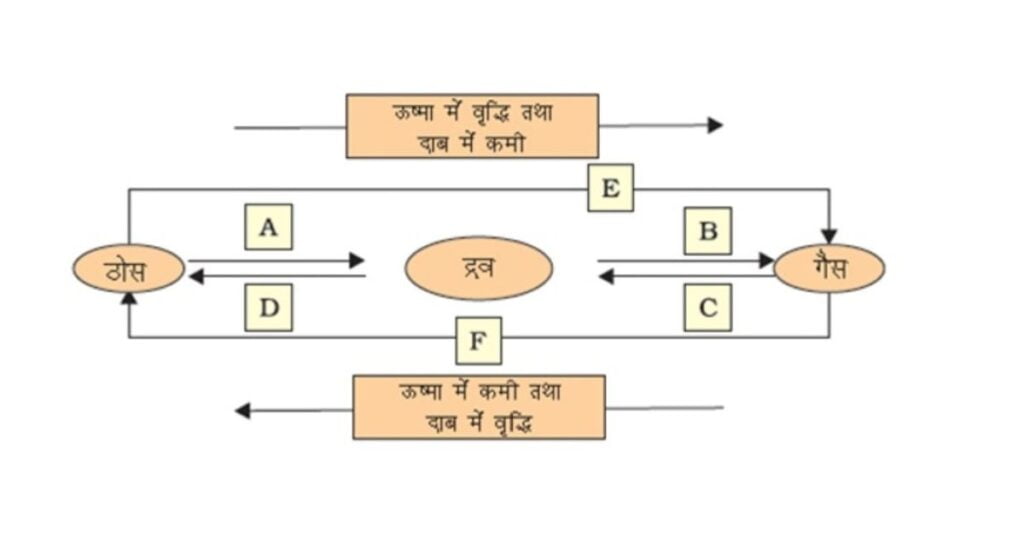

9. निम्नलिखित चित्र के लिए A. B. C. D, E तथा F की अवस्था परिवर्तन को नामांकित करें:

Ans.

A → संगलन (Fusion)

B → वाष्पीकरण या वाष्पीकरण

C → संघनन

D → जमाना

E → ऊर्ध्वपातन

F → ऊर्ध्वपातन

अध्याय के बीच के प्रश्न

पृष्ठ संख्या 4

1. निम्नलिखित में से कौन-से पदार्थ हैं-

कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू पानी, इत्र की सुगंध।

Ans. कुर्सी, वायु, बादाम और नींबू पानी, पदार्थ के उदाहरण हैं क्योंकि इनका कुछ द्रव्यमान होता है और ये स्थान घेरते हैं।

2. निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताएँ गर्मा-गरम खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुँच जाती है लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है।

Ans. गर्मा-गरम खाने की गंध कई मीटर दूर से ही हमारे पास पहुंच जाती है क्योंकि तापमान बढ़ने पर गर्म खाने से निकलने वाली गैस की कणों की गति बढ़ जाती है, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है तथा ठंडे खाने की महक की तुलना में विसरण तेजी से होता है। अर्थात् गर्म गैसों का विसरण ठंडी गैसों की तुलना में बहुत तेजी से होता है।

3. स्वीमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है। इससे पदार्थ का कौन-सा गुण प्रेक्षित होता है?

Ans. स्वीमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ के निम्न गुण प्रेक्षित होते हैं: (1) पानी के कणों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत अधिक होती है, जिसके कारण पर्याप्त रिक्त स्थान होते हैं। (ii) जल के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है।

4. पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएँ होती हैं?

Ans. पदार्थ के कणों की निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं।

(i) पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते है।

(ii) पदार्थ के कण एक-दूसरे को आकर्षित करते हैं।

(iii) पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं।

(iv) पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं।

पृष्ठ संख्या 6

1. किसी तत्त्व के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। (घनत्व द्रव्यमान/आयतन) वढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्रलिखित को व्यवस्थित करेंवायु, चिमनी का धुआँ, शहद, जल, चॉक, रुई और लोहा।

Ans. घनत्व बढ़ते हुए क्रम में

वायु < चिमनी का धुओं < रुई < जल < शहद < चॉक < लोहा।

2. (a) पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए।

(b) निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए दृढ़ता, संपीड्यता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व।

Ans. बच्चे इसे स्वयं करेंगे।

3. कारण बताएँ-

(a) गैस पूरी तरह उस वर्तन को भर देती है, जिसमें इसे रखते हैं।

Ans. गैसों के कणों की गतिज ऊर्जा अत्यधिक तथा इनके बीच आकर्षण बल नगण्य होने के कारण वे सभी दिशाओं में तीव्र गति से विचरण कर सकी हैं तथा जिस बर्तन में रखी जाती हैं. उसे पूरी तरह भर देती हैं।

(b) गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है।

Ans. गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और तीव्र होती है। इस कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है।

(c) लकड़ी की मेज़ ठोस कहलाती है।

Ans. लकड़ी की मेज़ ठोस कहलाती है क्योंकि यह एक दृढ़ वस्तु हे जिसका आकार एवं आयतन निश्चित है। इसकी सीमाएँ स्पष्ट हैं तथा इसके कण सपीडित नहीं होते तथा बहते नहीं। ये सभी गुण यह दशति है कि लकड़ी की मेज़ एक ठोस पदार्थ हे।

(d) हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा।

Ans. हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं क्योंकि हवा के कणों के बीच अत्यधिक रिक्त स्थान अर्थात् कण बहुत दूर-दूर होते हैं) होते है तथा कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम (तगण्य) होता है। इसलिए बहुत कम बाहा बल से उसे हटा सकते हैं जबकि ठोस लकड़ी के टुकड़े के कण बिलकुल पास-पास बँधे होते हैं तथा मजबूत आकर्षण बल के कारण दृढ़ संरचना बनाते हैं, जिसे तोड़ने के लिए अत्यधिक मात्रा में बल प्रयोग करना पड़ता है जैसा कि कराटे में दक्ष लोग करते है।

4. सामान्यतया ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है। लेकिन आपने वर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। पता लगाइए, ऐसा क्यों होता है?

Ans. बर्फ पानी के जमने से बनती है, जिसकी संरचना में अत्यधिक रिक्त स्थान रह जाते हैं जो पानी में नहीं होते हैं। यह पिंजरे की तरह संरचना बना लेती है, जिससे इसका आयतन उतनी ही मात्रा के जल से अधिक हो जाता है तथा आयतन के बढ़ने से घनत्व जल से भी कम हो जाता है। अतः बर्फ के टुकड़े जल पर तैरने लगते हैं।

पृष्ठ संख्या 9

1. निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें।

(a) 300 K

(b) 573 K

Ans.

(a) 300 K = (300-273)°C – 27°C

(b) 573 K = (573-273)°C – 300°C

2. निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी?

(a) 250°C

(b) 100°C

Ans. (a) हमें ज्ञात है कि जल का कथनांक 100°C होता है तथा 250°C जो कि कथनांक से काफी उच्च ताप है। अतः इस ताप पर जल गैसीय अवस्था (भाप) में बदल जाएगा।

(b) 100°C – द्रवीय तथा गैसीय अवस्था दोनों क्योंकि 100°C पर जत उबलकर भाप में बदलने लगता है।

3. किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है?

Ans. किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप इसलिए स्थिर रहता है क्योंकि दी जाने वाली ऊष्मा उसके कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में प्रयुक्त हो जाती है। अतः इस प्रकार अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा (गलन की गुप्त ऊष्मा या वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा) कहते हैं।

4. वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाइए।

Ans. दाब को बढ़ाकर तथा तापमान को घटाकर वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित किया जाता है। विधि: एक सिलिंडर में वायुमंडलीय गैस भरकर इसमें लगे पिस्टन से संपीडित करने तथा ताप को कम करने पर पदार्थ के कण समीप आ जाते हैं तथा द्रव में बदल जाते हैं।

पृष्ठ संख्या 11

1. गर्म, शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है?

Ans. गर्म, शुष्क दिन में वायु में नमी (आर्द्रता) कम होती है। तथा तापमान अधिक होता है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। क्योंकि तापमान बढ़ने तथा आर्द्रता घटने पर वाष्पीकरण की दर में वृद्धि हो जाती है। तथा हम जानते हैं कि वाष्पीकरण से शीतलता उत्पन्न होती है। अतः कूलर के अंदर से ठंडी हवा कमरे में फैलकर ठंडक प्रदान करती है।

2. गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है?

Ans. घड़े में बहुत अधिक संख्या में छिद्र (Pores) होते हैं, जिनसे पानी बाहर रिसता (Seeping) रहता है। तथा इसका वाष्पीकरण हो जाता है। इसी तरह मटके के ऊपर पानी बाहर आता रहता है और वाष्पीकरण में कम हुई ऊर्जा को पुनः मटके (घड़े) और शेष बचे जल से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में ले लेता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है। चूंकि घड़े एवं जल से ऊष्मा अवशोषित होती हे तथा वाष्पीकरण होता है। इसलिए मटके (घड़े) का जल ठंडा हो जाता है।

3. एसीटोन/पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है?

Ans. एसीटोन/पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली इसलिए ठंडी हो जाती है क्योंकि इसके कण हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता होती है।

4. कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं?

Ans. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लेट की सतह को क्षेत्रफल, कप की सतह के क्षेत्रफल से अधिक होता है। जितना अधिक सतही क्षेत्रफल होगा, वाष्पीकरण उतनी जल्दी होता है, जिससे दूध या चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। इस तरह हम प्लेट से दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं।

5. गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए?

Ans. गर्मियों में हमें हल्के रंग वाले सूती कपड़े पहनने चाहिए। हल्के रंग वाले कपड़े ऊष्मा अवशोषित (Absorb) नहीं करते हैं तथा सूती कपड़ों में छिद्र होते हैं, जिसमें पसीना (Sweat) अवशोषित हो जाते हैं और वाष्पीकरण तेजी से हो जाता है। इस क्रिया में हमारी त्वचा से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ती जाती है। इस तरह त्वचा से ऊष्मा निकलने के कारण ठंडक एवं आरामदायक महसूस होता है।

1 thought on “हमारे आस-पास के पदार्थ : अध्याय 1”