उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कम दबाव वाले उग्र मौसम तंत्र है और 30° उत्तर तथा 30° दक्षिण अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं।* उत्तरीय गोलार्द्ध में इनकी दिशा घड़ी की सुईयों के विपरीत एवं दक्षिणी गोलार्द्ध में घड़ी की सुईयों की दिशा में होती है। ये आमतौर पर 500 से 1000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला होता है और इसकी ऊर्ध्वाधर ऊँचाई 12 से 14 किलोमीटर हो सकती है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात एक ऊष्मा इंजन की तरह होते हैं, जिसे ऊर्जा की प्राप्ति, समुद्र सतह से प्राप्त जलवाष्प की संघनन प्रक्रिया में छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा से होती है।

उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिकों में मतभेद है। इनकी उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित प्रारंभिक परिस्थितियों का होना आवश्यक है।

• लगातार और पर्याप्त मात्रा में उष्ण व आई वायु की सतत् उपलब्धता जिससे बहुत बड़ी मात्रा में गुप्त ऊष्मा निर्मुक्त हो।

• तीव्र कोरियोलिस बल जो चक्रवात केंद्र के निम्न वायु दाब को भरने न दे। (भूमध्य रेखा के आस पास 0° से 5° अक्षांश के मध्य कोरियोलिस बल कम होता है और परिणामस्वरूप यहाँ ये चक्रवात उत्पन्न नहीं होते)।

• क्षोभमंडल में अस्थिरता, जिससे स्थानीय स्तर पर निम्न वायु दाब क्षेत्र बन जाते हैं। इन्हीं के चारों ओर चक्रवात भी विकसित हो सकते हैं।

• मजबूत ऊर्ध्वाधर वायु फान (Wedge) की अनुपस्थिति, जो नम और गुप्त ऊष्मा युक्त वायु के ऊर्ध्वाधर बहाव को अवरुद्ध करे।

उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की संरचना उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में वायुदाब प्रवणता बहुत अधिक होती है। चक्रवात का केंद्र गर्म वायु तथा निम्न वायुदाब और मेघ रहित क्रोड होता है। इसे ‘तूफान की आँख’ कहा जाता है।* सामान्यतः समदाब रेखाएँ एक-दूसरे के नजदीक होती हैं जो उच्च वायुदाब प्रवणता का प्रतीक है। वायुदाब प्रवणता 14 से 17 मिलीबार/100 किलोमीटर के आस-पास होता है। कई बार यह 60 मिलीबार/100 किलोमीटर तक हो सकता है। केंद्र से पवन पट्टी का विस्तार 10 से 150 किलोमीटर तक होता है।

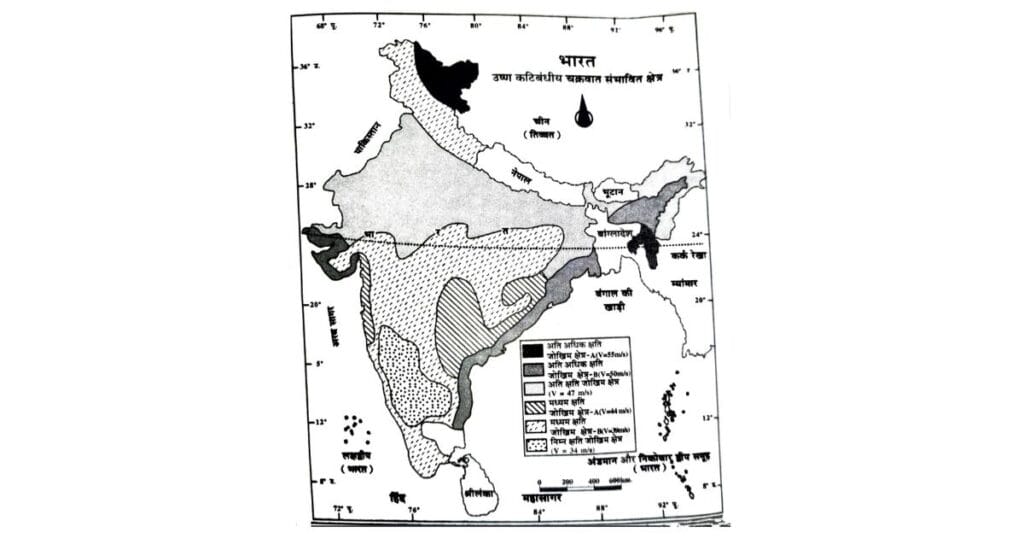

भारत में चक्रवातों का क्षेत्रीय और समयानुसार वितरण- भारत की आकृति प्रायद्वीपीय है और इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर है। अतः यहाँ आने वाले चक्रवात इन्हीं दो जलीय क्षेत्रों में पैदा होते हैं। बंगाल की खाड़ी में अधिक ताप के कारण बने निम्न दाब के कारण अधिक चक्रवात (80%) उत्पन्न होते हैं। मानसूनी मौसम के दौरान चक्रवात 8° से 15° उत्तर अक्षांशों के बीच पैदा होते हैं। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात ज्यादातर अक्टूबर और नवम्बर में बनते हैं। यहाँ ये चक्रवात 16° से 21° उत्तर तथा 92° पूर्व देशांतर से पश्चिम में पैदा होते हैं, परंतु जुलाई में ये सुंदर वन डेल्टा के करीब 18° उत्तर और 90° पूर्व देशांतर से पश्चिम में उत्पन्न होते हैं। चक्रवातों की बारंबारता, रास्ता और समय तालिका में दिखाया गया है।

उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के परिणाम- जैसा कि विदित है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की ऊर्जा का स्त्रोत उष्ण आर्द्र वायु से प्राप्त होने वाली गुप्त ऊष्मा है। अतः समुद्र से दूरी बढ़ने पर चक्रवात का बल कमजोर हो जाता है। भारत में, चक्रवात जैसे- जैसे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से दूर जाता है उसका बल कमजोर हो जाता है। तटीय क्षेत्रों में अक्सर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात 180 किलोमीटर प्रतिघंटा की गति से टकराते हैं। इससे तूफानी क्षेत्र में समुद्र तल भी असाधारण रूप से ऊपर उठा होता है जिसे ‘तूफान महोर्मि’ (Storm surge) कहा जाता है।

इससे तटीय क्षेत्र की बस्तियाँ, खेत पानी से डूब जाते हैं तथा फसलों और कई प्रकार के मानवकृत ढाँचों का विनाश होता है। भू- विज्ञान अध्ययन केन्द्र तिरुअनन्तपुरम के अनुसार पूर्वी तट देश का सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। भारत के भेद्यता एटलस में ओडिशा तट को अति उच्च चक्रवात प्रभावित क्षेत्र के तौर पर दिखाया गया है।* पश्चिमी तट के सहारे गुजरात राज्य में विनाशकारी चक्रवात आते हैं।* यहाँ के कच्छ, जामनगर, पोरबन्दर, जूनागढ़, अमेरी और भावनगर जिले अत्यधिक क्षति में दिखाए गये हैं।

अतिवृष्टि (Floods)

मानसूनी वर्षा प्रायः तेज बौछारों के रूप में होती है, जिससे देश में बाढ़ें आती हैं। निर्वनीकरण, दोषपूर्ण भूमि उपयोग, बाढ़ के मैदानों में अनियोजित बस्तियाँ, विकास कार्यों द्वारा प्राकृतिक अपवाह में बाधा तथा अत्यधिक सिंचाई के कारण जल-स्तर में वृद्धि आदि मानवीय कारक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बाढ़ के संकट में वृद्धि करते हैं।

हालाँकि बाढ़ विश्व के विस्तृत क्षेत्र में आती है तथा काफी तबाही लाती है, परंतु दक्षिण, दक्षिण-पूर्व और पूर्व एशिया के देशों, विशेषकर चीन, भारत और बांग्लादेश में इसकी बारंबारता और होने वाले नुकसान अधिक हैं।

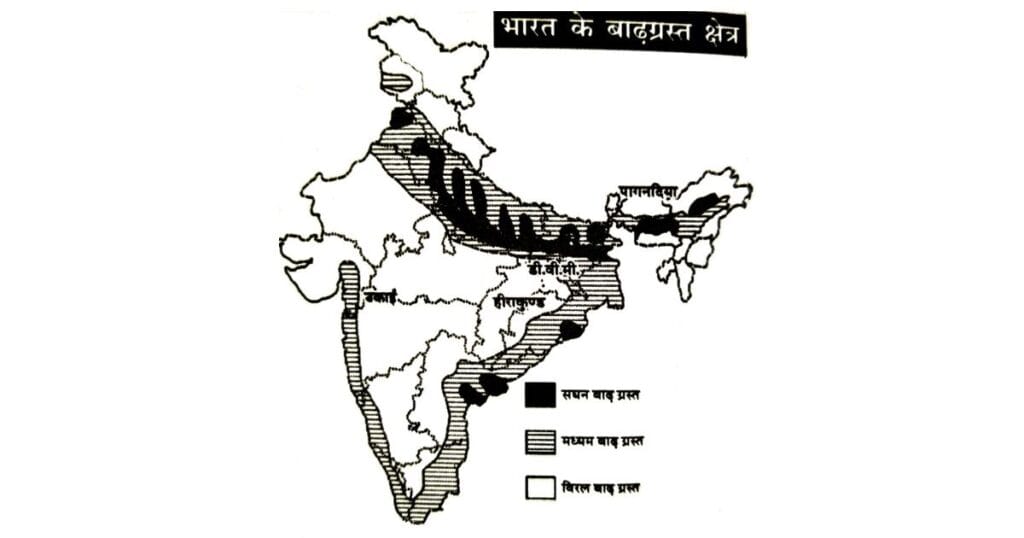

बाढ़ों से प्रभावित क्षेत्रों की दृष्टि से भारत को पाँच क्षेत्रों में बाँटा जा सकता है-

1. पूर्वी खण्ड (Eastern Zone)- यह पश्चिम में घाघरा नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है। यहाँ घाघरा, गण्डक, सोन, गंगा, कोसी, तीस्ता व ब्रह्मपुत्र नदियों में भयंकर बातें आती हैं। कोसी व ब्रह्मपुत्र की बाड़ें भारी नुकसान पहुँचाती हैं। इन नदियों से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग, असोम और अरुणाचल प्रदेश में भयंकर बाढ़ें आती हैं। यह नदियाँ बड़ी मात्रा में जल एवं भारी चिकनी मिट्टी बहाकर लाती हैं, जो समतल धरातल तथा निचले भू-भागों को जलमग्न कर देती हैं।

2. उत्तरी खण्ड (Northern Zone)- इसके अन्तर्गत जम्मू- कश्मीर (केन्द्रशासित प्रदेश), लद्दाख (केन्द्रशासित प्रदेश), हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भू-भाग सम्मिलित हैं। यहाँ पर व्यास, रावी, सतलज, यमुना, गंगा व उसकी सहायक नदियों में वर्षा ऋत्तु में जब बाढ़े आती हैं तो विनाश का दृश्य उपस्थित हो जाता है।

3. मध्यवर्ती खण्ड (Central Zone)- इसका विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश व राजस्थान में बिखरे रूप में मिलता है। यहाँ चम्बल, बनास, साबरमती, नर्मदा प्रमुख नदियाँ हैं, जो बाढ़ों से प्रभावित रहती हैं। गुजरात में कच्छ का प्रदेश समुद्री जल के प्रभाव से ग्रसित रहता है।

4. दक्षिणी खण्ड (South Zone)- यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत है। यहाँ वर्षा की मात्रा कम होने से नदियों में जल अधिक नहीं होता तथा मिट्टी की मात्रा भी कम होती है। इनके भागों में कोई परिवर्तन भी नहीं पाया जाता है। अतः बाढ़े सामान्यतः प्रतिवर्ष न आकर लम्बे अन्तराल पर आती हैं, लेकिन जब आती हैं तो फसलों तथा जन-धन की भारी हानि होती है।

5. मध्य-पूर्वी खण्ड (Central-East Zone)- यहाँ पर छत्तीसगढ़, ओडिशा राज्य में महानदी, वैतरणी व ब्राह्मणी नदियाँ अधिक जल बहाकर लाती हैं जिनके तेजी से न बहने के कारण मुहानों पर तेज बाढ़ें आ जाती हैं।

‘बाढ़ न सिर्फ फसलों को बर्बाद करती है बल्कि आधारभूत ढाँचा, जैसे-सड़कें, रेल पटरी, पुल और मानव बस्तियों को भी नुकसान पहुँचाती है। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में कई तरह की बीमारियाँ जैसे- हैजा, आंत्रशोध, हेपेटाईटिस और दूसरी दूषित जल जनित बीमारियाँ फैल जाती हैं। दूसरी ओर बाढ़ से कुछ लाभ भी हैं। हर वर्ष बाढ़ खेतों में उपजाऊ मिट्टी लाकर जमा करती है जो फसलों के लिए बहुत लाभदायक है। ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित माजुली या माजोली (असोम) जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, हर वर्ष बाढ़ ग्रस्त होता है। परंतु यहाँ चावल की फसल बहुत अच्छी होती है। लेकिन ये लाभ भीषण नुकसान के सामने गौण है।

12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार देश के 3290 लाख हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से 498.15 लाख हेक्टेयर (15.14%) बाढ़ की आशंका वाला क्षेत्र है। * इसमें से 320 लाख हेक्टेयर को बाढ़ से पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जा सकती है।

यद्यपि बाढ़ प्रबन्धन राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है लेकिन केन्द्र सरकार, गम्भीर परिस्थितियों में बाढ़ प्रभावी राज्यों (22 राज्य) को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराती है। केन्द्र सरकार द्वारा सीमावर्ती राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों को कुछ विशेष कार्यों की शुरुआत के लिए विशेष सहायता भी उपलब्ध कराई गई है।

बाढ़ के नुकसान की आशंका को कम करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग द्वारा नदी नालों की अंतस्थिति पर आधारित एक राष्ट्रव्यापी बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली स्थापित की गई है। बाढ़ के पूर्वानुमान की जानकारी 221 केन्द्रों द्वारा जारी की जाती है जिनमें 166 नदी स्तर के पूर्वानुमान केन्द्र है और 55 प्रमुख बांधों और बैराजों से सम्बन्धित केन्द्र हैं। बाढ़ के कारण नदी जल स्तर में संभावित वृद्धि और जलाशयों में पानी की मात्रा से सम्बन्धित अनुमान केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन, मीडिया तथा अन्य उपयोगकर्ताओं तक पहुँचाया जाता है। उन्नत और विश्वस्त सूचना तकनीक के आधार पर बाढ़ की चेतावनी देकर जान-माल के नुकसान को एक सीमा तक कम किया जा सकता है। इसके साथ ही इस आयोग से बांध और बैराज से सम्बन्धित अधिकारियों को भी जलाशयों के व्यवस्थित संचालन से जल संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग और बाढ़ नियंत्रण में मदद मिलती है।

यह भी पढ़ें : भ्रंश और भूकम्प

FAQs

Q1. बाढ़ आयोग ने बाढ़ की आवृत्ति के अनुसार विभिन्न बाढ़ क्षेत्रों को कितने भागों में विभक्त किया है?

Ans. तीन

Q2. भारत की दो सर्वप्रमुख प्राकृतिक आपदाएँ कौन-सी है?

Ans. बाढ़ एवं सूखा

Q3. देश के सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त बेसिनों में सम्मिलित हैं?

Ans. गंगा (उ.प्र. बिहार, पं. बंगाल), ब्रह्मपुत्र, वैतरणी, ब्राह्मणी एवं सुवर्णरेखा

Q4. सर्वाधिक प्राकृतिक अपदाएँ किस राज्य में आती है?

Ans. ओडिशा

Q5. देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत बाढ़ की आशंका से ग्रस्त है?

Ans. 15.14 प्रतिशत

Q6. सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं।

Ans. असोम, पं. बंगाल एवं बिहार

Q7. लौटते मानसून द्वारा नवम्बर से जनवरी के मध्य किस राज्य में बाढ़ की प्रबल सम्भावना होती है?

Ans. तमिलनाडु

Q8. भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है?

Ans. मासिनराम (मेघालय)

Q9. भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है?

Ans. लेह में (जम्मू-कश्मीर)

Q10. भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम कब प्रारम्भ किया गया था?

Ans. 1973 में

Q11. मरुस्थल विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था?

Ans. 1977-78 में

Q12. भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों से अधिक प्रभावित होते है क्यों?

Ans. इसलिए कि बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात घड़ी की सुईयों की विपरीत दिशा में घूमते हैं। फलतः चक्रवात लगभग सम्पूर्ण पूर्वी तट को प्रभावित करते हैं।

Q13. भारत सरकार द्वारा वाटरशेड विकास कार्यक्रम कब प्रारम्भ किया गया?

Ans. 1994-95 में

Q14. देश में कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय के अनुसार औसतन कितनी वर्षा होने पर क्षेत्र विशेष ‘सूखा ग्रस्त क्षेत्र’ कहा जाता है?

Ans. औसतन 75 सेमी. से कम वार्षिक वर्षा

Q15. सुनामी लहर चेतावनी प्रणाली केन्द्र की स्थापना कहाँ की गई है?

Ans. चेन्नई (तमिलनाडु)

Q16. वह कौन-सी संस्था है जिसके साथ भारत ने 11 अगस्त, 2015 को राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम उपशमन कार्यक्रम के तहत 308.40 मिलियन डालर का समझौता किया?

Ans. विश्व बैंक

Q17. वर्ष, 2020 में जारी विश्व के ‘आपदा जोखिम सूचकांक’ में भारत का कौन सा स्थान है?

Ans. 89वां

1 thought on “उष्ण कटिबंधीय चक्रवात (Tropical Cyclone)”