जब तीव्र वेग से चलने वाली कैथोड किरणें किसी अधिक परमाणु भार तथा ऊँचे द्रवणांक वाली धातु के टुकड़े से टकराती हैं तो इससे एक नई प्रकार की किरण उत्पन्न होती हैं जो आँखों से नहीं दिखाई देती परन्तु फोटोग्राफिक प्लेट पर उसी प्रकार क्रिया करती हैं जैसे कि प्रकाश किरणें। चूंकि ये नई प्रकार की (अर्थात् अज्ञात Unknown) अदृश्य किरणें थीं, इसलिए इसके खोजकर्ता जर्मन वैज्ञानिक प्रो० रॉञ्जन (Roentgen) (1895 ई०) ने इन्हें अज्ञात किरणें या एक्स किरणें (X-Rays) कहा। बाद में उनके नाम पर इन किरणों को रॉञ्जन किरणें भी कहा जाने लगा। * इस खोज के निमित्त उन्हें सन् 1901 ई० में भौतिकी का प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया।*

एक्स किरणों के प्रकार (Types of X-rays)

भेदन क्षमता (Penetrating Power) के आधार पर X किरणें दो प्रकार की होती हैं-

(i) कोमल X-किरणें (Soft X-Rays)– जिन किरणों का तरंग दैर्ध्य 4Å या अधिक होता है तथा उनकी भेदन क्षमता कम होती है, उन्हें कोमल X-किरणें कहते हैं।

(ii) कठोर X-किरणें (Hard X-Rays)- जिन X-किरणों का तरंग दैर्ध्य 4Å से कम किन्तु उनकी भेदन क्षमता अधिक होती है, उन्हें कठोर X-किरणें कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि X-किरणों की भेदन क्षमता उनकी तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है।

एक्स किरणों के गुण (Characteristics of X-Rays)

(1) ये किरणें प्रकाश किरणों के समान विद्युत चुम्बकीय तरंगें

है। इनकी तरंग दैर्ध्य परास 1Å से 100Å तक है। अतः इनमें प्रकाश के सभी गुण जैसे-परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण आदि होते हैं।

(2) प्रकाश के समान ये भी दिखाई नहीं देतीं।

(3) प्रकाश के समान ये सरल रेखा में चलती हैं।

(4) ये किरणें गैसों को आयनित कर देती हैं।

(5) ये किरणें प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं।

(6) ये किरणें वैद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होतीं।

(7) इन किरणों में अत्यधिक गतिज ऊर्जा विद्यमान होती है।

(8) ये किरणें अपारदर्शक पदार्थों (जैसे-लकड़ी, गत्ता, धातु की पतली चादर, गोश्त आदि) में अलग-अलग गहराइयों तक प्रवेश कर जाती हैं।

(9) ये किरणें भारी वस्तुओं तथा हड्डियों में से नहीं गुजर सकतीं। अतः यदि ये पदार्थ इनके मार्ग में रखे जायें तो उनकी छाया बन जाती है।

(10) ये किरणें फोटोग्राफी की प्लेट पर रासायनिक क्रिया करके उसे काला कर देती हैं।

(11) ये प्रकाश-वैद्युत प्रभाव प्रदर्शित करती हैं। यदि इन्हें जस्ते की प्लेट पर डाला जाये तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं।

(12) इन किरणों का मनुष्य के शरीर पर अधिक समय तक डालना बहुत हानिकारक है।

(13) जब इन्हें किसी धातु की प्लेट पर डाला जाता है तो इनका कुछ भाग तो आर-पार चला जाता है तथा शेष विभिन्न प्रकार के द्वितीयक विकिरणों को उत्पन्न करता है।

एक्स किरणों के उपयोग (Usages of X-Rays)

(1) चिकित्सा के विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे शल्य चिकित्सा, एक्स-रे चिकित्सा (Radio-therapy) और आन्तरिक विकारों का पता लगाने में X-किरणों का उपयोग किया जाता है।*

(2) शरीर के भीतर या बक्सों में छिपाई गई मूल्यवान वस्तुओं का पता लगाने के लिये कस्टम और जासूसी विभाग द्वारा X-किरणों का उपयोग किया जाता है।*

(3) X-किरणों से हीरों की जाँच-परख की जाती है।*

(4) इन्जीनियरिंग कार्यों में, जैसे भारी गर्डरों में दरार या वायु के बुलबुले का पता लगाने में X-किरणें प्रयुक्त होती हैं।*

(5) X-किरणों के प्रयोग से रवों (Crystals) तथा अणुओं के संगठन (Structure) और भीतरी रचना का अध्ययन किया जाता है।

इलेक्ट्रानिकी के आधुनिक अनुप्रयोग (Modern Applications of Electronics)

➤ लेजर (LASER)

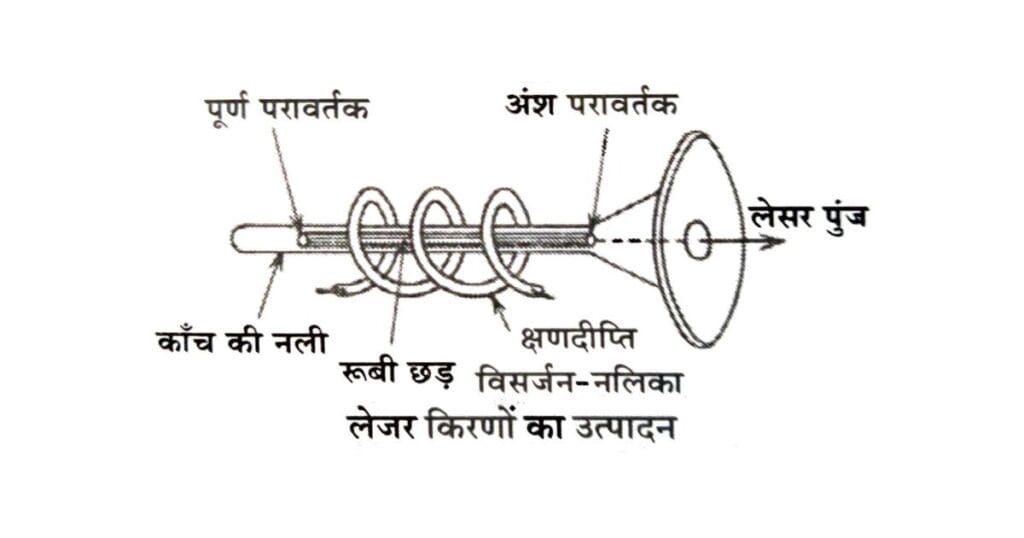

“LASER” अर्थात् Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation जिसका तात्पर्य है- “विकिरण के प्रेरित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश तरंगों का प्रवर्धन”। यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा एकवर्णी (Monochromatic), कला संबद्ध (Coherent) तथा तीक्ष्ण (intense) प्रकाश पुंज (Light Beam) प्राप्त किया जाता है। साधारण प्रकाश में सभी तरंग दैर्ध्य के विकिरण होते हैं जबकि लेजर एकवर्णी होता है। यह केवल निर्दिष्ट (directed) दिशा में ही चलता है और एक सीधी रेखा में बिना प्रकीर्णित हुए बहुत दूर तक जा सकता है। साधारणतया लेजर का तरंग दैर्ध्य 0.01 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर के बीच होता है जिसे तरंग दैर्ध्य के आधार पर विभिन्न नाम दिये गये हैं, जैसे 0.01 नैनोमीटर और 400 नैनोमीटर के बीच पराबैंगनी लेजर, 400 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर के बीच दिव्य प्रकाश लेजर तथा 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर के बीच अवरक्त लेजर । सन् 1951 में कोलंबिया विश्वविद्यालय के चार्ल्स टाउन्स ने सूक्ष्म तरंगें (माइक्रोवेव) पैदा करने के लिए पहला मेसर (माइक्रोवेव लेजर) बनाया जिसके लिए उन्हें 1964 में नोबेल पुरस्कार मिला।

सबसे पहला लेजर बनाने का श्रेय ह्यूग्स अनुसंधान केन्द्र, कैलीफोर्निया के थियोडोर मेमैन को जाता है जो 16 मई सन् 1960 ई० में रूबीक्रिस्टल (ऐल्यूमिनियम ऑक्साइड (AL₂O₃) से लाल रंग की किरणें पैदा करने में सफल हुए। 1960 ई० में अली यावन ने पहला गैस लेजर बनाया जिसमें हीलियम तथा नियोन गैसों का प्रयोग किया गया।

• सिद्धान्त

साधारणतया किसी पदार्थ के परमाणु मूल क्वाण्टम अवस्था (Ground Quantum State) में होते हैं। जब पदार्थ को बाहर से ऊर्जा दी जाती है तो उसके परमाणु उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा अवस्था में चले जाते हैं और उत्तेजित हो जाते हैं। उत्तेजित अवस्था में परमाणु 10-8 सेकेण्ड तक ठहरकर पुनः पूर्व अवस्था में लौट आता है। इस प्रक्रिया को स्वतः उत्सर्जन (Spontaneous emission) कहते हैं।

यह क्रिया पूर्णतया अनियमित व अनियंत्रित होती है तथा विभिन्न परमाणुओं के लिए विभिन्न समयों पर होती है। अतः यह स्वतः उत्सर्जन द्वारा प्राप्त कला असम्बद्ध (incoherent) होता है। परन्तु जब कोई परमाणु उत्तेजित अवस्था में है और उससे उसी आवृत्ति का फोटॉन टकराये जिस आवृत्ति का प्रकाश फोटॉन, (परमाणु उत्सर्जित करने वाला है), तो वह परमाणु तुरन्त ही पूर्व ऊर्जा अवस्था में आ जायेगा तथा ठीक उसी आवृत्ति का प्रकाश फोटॉन उत्सर्जित करके अपने ऊपर गिरने वाले प्रकाश को उद्दीपित (stimulate) कर देगा। इसे उद्दीपित उत्सर्जन कहते हैं। इस उत्सर्जन में स्वतः उत्सर्जन की अपेक्षा बहुत कम समय लगता है। इस उत्सर्जन की विशेषता यह होती है कि उत्सर्जित उद्दीपित प्रकाश, आपतिक प्रकाश के साथ कला सम्बद्ध (Coherent) होता है। यह उद्दीपित तथा आपतित प्रकाश फोटॉन से मिलकर अन्य उत्तेजित परमाणुओं से टकराकर उद्दीपित उत्सर्जन करते हैं। यदि पदार्थ में उत्तेजित परमाणुओं की संख्या अधिक है तो यह प्रक्रिया प्रवर्धित होती रहती है तथा पदार्थ से प्रकाश का एक तीव्र, एकवर्णी व कला सम्बद्ध पुंज निकलता है।

• लेजर के उपयोग

(i) किसी वस्तु या उत्पाद पर बार कोड अंकित करने (Coding) व उसे पुनः पढ़ने (Decoding) में।

(ii) लेजर बीम से मेमोरीडिस्क, सीडी व डीवीडी पर शीघ्रता से संकेत लिखे (CD-writing), चलाये (Playing) व हटाये (Delete) जा सकते हैं।

(iii) उड़ानों को संचालित व नियंत्रित करने में, शत्रु के प्रक्षेपास्त्रों का पता लगाने में तथा उन्हें नष्ट करने में।

(iv) बड़ी-दूरियों व खगोलीय दूरियों के मापन में।

(v) विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को त्वरित करने में।

(vi) कैन्सर व ट्यूमर के इलाज में, आँख की रेटिना तथा मस्तिष्क के आपरेशन में। इसके अलावा किडनी, यकृत इत्यादि की पथरी (Stones) को तोड़ने तथा दांतों की मरम्मत करने में। नस्तर की जगह लेजर किरणों से आपरेशन करने पर रोगी के शरीर से रक्त का बहाव काफी कम मात्रा में होता है।

(vii) धातुओं को काटने, जोड़ने, व उनमें छिद्र करने में तथा हीरा तरासने में।

(viii) त्रिविमीय चित्र बनाने व अंकित करने (Holography) में (iv) लेजर शो में। इसके अंतर्गत लेजर किरणों के द्वारा पर्दै पर अथवा हवा में त्रिविमीय चित्र बनाकर प्रदर्शन किया जाता है। आजकल बड़े-बड़े राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समारोहों में लेजर शो का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यह बिल्कुल सजीव व जीवंत लगता है।

➤ मेसर (MASER)

मेसर (MASER) शब्द “विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा माइक्रो तरंगों का प्रवर्धन (Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation) का संक्षिप्त रूप है। यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा एक तीव्र, एकवर्णी, समान्तरित तथा कला सम्बद्ध माइक्रो-तरंग किरण पुंज प्राप्त किया जाता है।

मेसर का आविष्कार गीगर, गोरडन एवं टाउन्स ने 1952 ई० में किया। मेसर भी काफी कुछ लेजर किरणों की ही भाँति होता है। अंतर बस यह है कि लेजर में प्रकाश किरणें उत्पन्न होती हैं जबकि मेसर में सूक्ष्म तरंगें। लेजर व मेसर दोनों के उत्पादन व कार्य सिद्धान्त समान ही है।

• मेसर के उपयोग (Usages of MASER)

(i) औषधि एवं सर्जरी में मेसर किरणों द्वारा जटिल ऑपरेशन सुगमता से किये जा सकते हैं। आँख के ट्यूमर के ऑपरेशन में मेसर बीम प्रयुक्त की जाती है। मेसर बीम बहुत थोड़े समय के लिए (≈ 10-4 सेकण्ड तक) वांछित भाग पर डाली जाती है।

(ii) मेसर-पुंज द्वारा अन्तरिक्ष में दूर-दूर तक तथा गहरे समुद्र के भीतर संदेश भेजे जा सकते हैं।

(iii) इनका उपयोग अधिक दूरियों के रडार संचार के लिये प्रवर्धक के रूप में भी किया जाता है।

➤ दूरदर्शन (Television)

दूरदर्शन शब्द का तात्पर्य है- दूर का देखना। इसके द्वारा दृश्य व श्रव्य (video and audio) संकेतों को विद्युत चुंबकीय रेडियो तरंगों के रूप में दूरस्थ स्थानों तक भेजा जाता है, व प्रेषित स्थान पर पुनः संसाधित कर पर्दे पर देखा व सुना जाता है। इसका आविष्कार सन् 1923 ई० में जे.एल. बेयर्ड नामक अमेरिकी वैज्ञानिक ने किया था। इसके दो मुख्य भाग होते हैं-

(i) प्रेषी (Iconoscope)- यह प्रकाश वैद्युत-सेल तथा कैथोड- किरण दोलनदर्शी के संयोग से बना होता है। इसके द्वारा चित्र को प्रेषित किया जाता है अर्थात् भेजे जाने वाले चित्र का स्कैनिंग किया जाता है।

(ii) ग्राही (Kineoscope)- यह कैथोड किरण दोलनदर्शी (C.R.O) का परिवर्तित रूप है जिसकी सहायता से प्रेषी के एरियल से आने वाली माडुलित विद्युत चुम्बकीय तरंगें ग्राही पर लगे एरियल द्वारा ग्रहण कर C.R.O. की ग्रिड को दे दी जाती है।

इसके द्वारा प्राप्त संकेतों को पुनः दृश्य व ध्वनि में परिवर्तित कर देखा व सुना जा सकता है।

➤ राडार (Radar)

राडार (Radar) शब्द रेडियो संसूचन एवं सर्वेक्षण (Radio Detection and Ranging) का संक्षिप्त रूप है। राडार के द्वारा दूर की वस्तुओं की स्थिति, उनकी दूरी, चाल तथा चलने की दिशा का पता लगाया जाता है। राडार का सिद्धान्त प्रतिध्वनि (echo) के सिद्धान्त से मिलता-जुलता है। इसमें ध्वनि के स्थान पर कम तरंग दैर्ध्य (1 सेमी) की विद्युत-चुम्बकीय रेडियो तरंगें (माइक्रो-तरंगें) प्रयोग की जाती हैं। इन तरंगों को लगातार नहीं भेजा जाता बल्कि थोड़े-थोड़े समय (लगभग 1/1000 सेकण्ड) पश्चात् तरंगों के स्पन्द (pulses) भेजे जाते हैं। ये तरंगें एक सीधे तथा पतले पुंज के रूप में बहुत दूर तक चली जाती हैं तथा मार्ग में इनकी शक्ति क्षीण नहीं होती।

राडार से प्रेषित व अवरोध (वायुयान आदि) से परावर्तित तरंगों के मध्य लगे समय व तरंग की गति द्वारा अवरोध या लक्ष्य की स्थिति व दिशा ज्ञात कर ली जाती है, राडार का प्रथम प्रारुप टेलर व यंग नामक अमेरिकी वैज्ञानिकों ने बनाया जबकि इसके आविष्कार का श्रेय राबर्ट वाटसन को है।

यह भी पढ़ें : कैथोड किरणें (Cathode Rays)

Q1. ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धान्त पर आधारित है?

Ans. विद्युत-चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर।

Q2. पटाखों में हरे रंग की चिन्गारी उत्पन्न करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है?

Ans. बेरियम नाइट्रेट या बेरियम क्लोरेट

Q3. गाइगर काउण्टर है?

Ans. एक युक्ति जिससे व-कणों का संसूचन किया जा सकता है

Q4. कोबाल्ट Co-60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, क्योंकि यह उत्सर्जित करता है?

Ana. Y-किरणें

Q5. नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित तत्त्वों में से कौन-सा एक अनिवार्य है?

Ans. जर्कोनियम

Q6. α-कण के दो इकाई धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है?

Ans. हीलियम के एक परमाणु के

Q7. पेय जल में Y-उत्सर्जक समस्थानिक हैं या नहीं, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है?

Ans. प्रस्फुरण गणक

Q8. वैद्युत क्षेत्र को किससे विक्षेपित कर सकते हैं?

Ans. α-कणों से

Q9. प्रकाश-वैद्युत प्रभाव सिद्ध करता है कि?

Ans. प्रकाश कणों की बौछार है और विद्युत ऊर्जा में परिणत होता है

Q10. क्रिस्टल की आन्तरिक परमाण्वीय संरचना का अध्ययन करने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं?

Ans. x-किरणें

Q11. n-p-n ट्रांजिस्टर p-n-p ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि ?

Ans. इनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अधिक होता है।

Q12. ट्रांजिस्टर बनाये जाते हैं?

Ans. मिश्रित अर्धचालक से

Q13. फोटॉन क्या है?

Ans. प्रकाश ऊर्जा का पैकेट

Q14. वह प्रक्रिया, जिसमें नाभिक संयुक्त होकर नया नाभिक बनाते हैं तथा ऊर्जा विमोचित होती है

Ans. संलयन कहलाती है

Q15. सूर्य में ऊर्जा जनित होती है, मुख्यतः?

Ans. हाइड्रोजन के परमाणुओं के संलयन द्वारा

Q16. थोरियम के नाभिक को बदला जा सकता है?

Ans. प्लूटोनियम में में दो प्रोटॉनों के

Q17. प्रोटॉन परमाणु नाभिक का एक धनावेशित कण है। नाभिक मध्य बल होता है?

Ans. सदैव शून्य

1 thought on “एक्स किरण (X-Rays)”