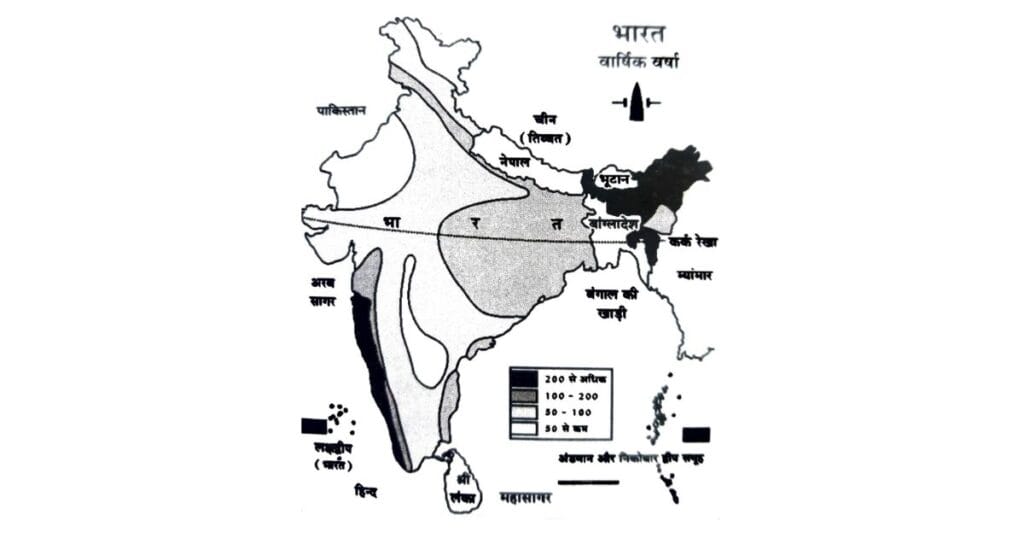

भारत में औसत वार्षिक वर्षा 112 से 125 सेमी. के मध्य होती है, लेकिन इसमें क्षेत्रीय विभिन्नताएँ पाई जाती हैं। यथा-

अधिक वर्षा वाले क्षेत्र अधिक वर्षा पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, उत्तर-पूर्व के उप-हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर होती है। यहाँ वर्षा 200 सेमी. से अधिक होती है। खासी और जयंतिया पहाड़ियों के कुछ भागों में वर्षा 1000 सेमी. से भी अधिक होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकवटवर्ती पहाड़ियों पर वर्षा 200 सेमी. से भी कम होती है।

मध्यम वर्षा के क्षेत्र : गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु,ओडिशा सहित उत्तर-पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उपहिमालय के साथ संलग्न गंगा का उत्तरी मैदान, कछार घाटी और मणिपुर में वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है।

न्यून वर्षा के क्षेत्र : पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू व कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात तथा दक्कन के पठार पर वर्षा 50 से 100 सेंमी. के बीच होती है।

अपर्याप्त वर्षा के क्षेत्र : प्रायद्वीप के कुछ भागों विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेमी. से कम वर्षा होती है।

हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक सीमित रहता है।

वार्षिक वर्षा की परिवर्तिता (Variability of Annual Rainfall)

भारत की वर्षा का एक विशिष्ट लक्षण उसकी परिवर्तिता है। इस परिवर्तन का मूल्य निम्नलिखित सूत्र द्वारा निकाला जाता है :

विचरण गुणांक (C.V.) = {मानक विचलन (Standard Deviation)/माध्य (Mean)} x 100

उपर्युक्त सूत्र की सहायता से प्राप्त मूल्य को विचरण गुणांक (Cofficient of variation) कहते हैं। विचरण गुणांक अधिक वर्षा वाले भागों में कम और कम वर्षा वाले भागों में अधिक होता है।*

सामान्यतः भारत में वार्षिक वर्षा के विचरण गुणांक में 15 से 30% का अन्तर पाया जाता है। मंगलौर में विचरण गुणांक 15% से कम है। उप-हिमालयी प्रदेश तथा उत्तर-पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र में भी विचरण गुणांक 15% से कम है। प्रायद्वीपीय पठार के आन्तरिक भागों में यह बढ़ता जाता है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल से उत्तर तथा उत्तर-पश्चिमी दिशा में भी विचरण गुणांक बढ़ता जाता है।

महाराष्ट्र, ऑन्ध्र प्रदेश तथा कर्नाटक के आन्तरिक भागों में विचरण गुणांक 30% तक पहुँच जाता है। गुजरात, पश्चिमी म.प्र. तथा मध्य उत्तर प्रदेश में भी यह 30% के आस-पास है। राजस्थान तथा गुजरात में विचरण गुणांक 40% से भी अधिक है। राजस्थान के मरुस्थलीय भागों तथा कच्छ एवं गुजरात के कुछ भागों में विचरण गुणांक सबसे अधिक है। यहाँ यह 50 से 80% तक पहुँच जाता है।

भारत के जलवायु प्रदेश Climatic Regions of India)

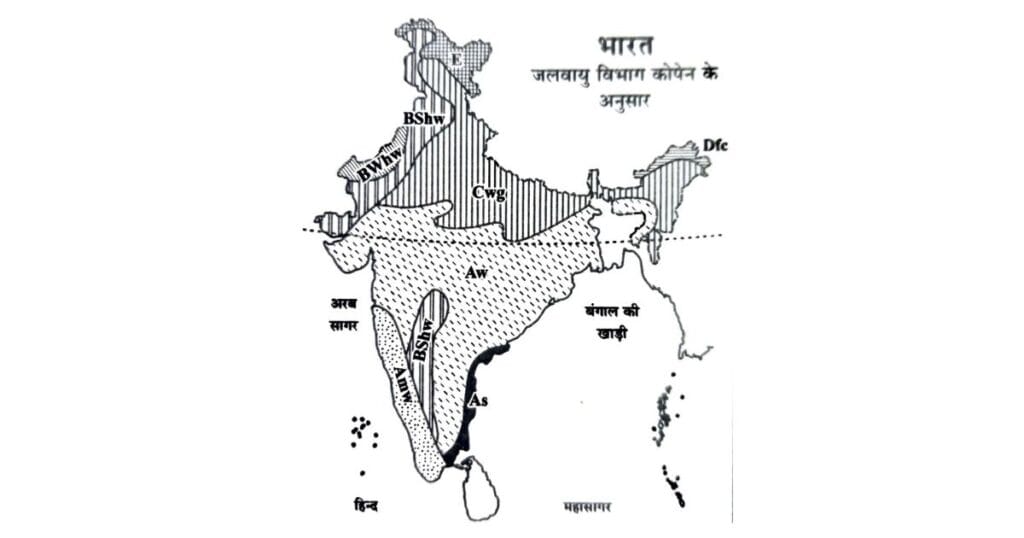

भारत की जलवायु मानसून प्रकार की है तथापि मौसम के तत्वों के मेल से अनेक क्षेत्रीय विभिन्नताएँ प्रदर्शित होती हैं। यही विभिन्नताएँ जलवायु के उप-प्रकारों में देखी जा सकती हैं। इसी आधार पर जलवायु प्रदेश पहचाने जा सकते हैं। एक जलवायु प्रदेश में जलवायुवीय दशाओं की समरूपता होती है, जो जलवायु के कारकों के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न होती है। तापमान और वर्षा जलवायु के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं, जिन्हें जलवायु वर्गीकरण की सभी पद्धतियों में निर्णायक माना जाता है। तथापि जलवायु का वर्गीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। जलवायु के वर्गीकरण की अनेक पद्धतियाँ हैं। कोपेन की पद्धति पर आधारित भारत की जलवायु के प्रमुख प्रकारों का वर्णन अग्रलिखित है –

कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार तापमान तथा वर्षण के मासिक मानों को रखा है। उन्होंने जलवायु के पाँच प्रकार माने हैं, जिनके नाम हैं :

(i) उष्ण कटिबन्धीय जलवायु, जहाँ सारा साल औसत मासिक तापमान 18° सेल्सियस से अधिक रहता है।

(ii) शुष्क जलवायु, जहाँ तापमान की तुलना में वर्षण बहुत कम होता है और इसलिए शुष्क है। शुष्कता कम होने पर यह अर्ध- शुष्क मरुस्थल (S) कहलाता है; शुष्कता अधिक है तो यह मरुस्थल (W) होता है।

(iii) गर्म जलवायु, जहाँ सबसे ठण्डे महीने का औसत तापमान 18° सेल्सियस और -3° सेल्सियस के बीच रहता है।

(iv) हिम जलवायु, जहाँ सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 10° सेल्सियस से अधिक और सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 3° सेल्सियस से कम रहता है।

(v) बर्फीली जलवायु, जहाँ सबसे गर्म महीने का तापमान 10° सेल्सियस से कम रहता है।

कोपेन ने जलवायु प्रकारों को व्यक्त करने के लिए वर्ण संकेतों का प्रयोग किया है, जैसा कि ऊपर बताया गया है। वर्षा तथा तापमान के वितरण प्रतिरूप में मौसमी भिन्नता के आधार पर प्रत्येक प्रकार को उप-प्रकारों में बाँटा गया हैं कोपेन में अंग्रेजी के बड़े वर्गों S को अर्द्ध-मरुस्थल के लिए और W को मरुस्थल के लिए प्रयोग किया है। इसी प्रकार उप-विभागों को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी के निम्नलिखित छोटे वर्णों का प्रयोग किया गया है। जैसे f (पर्याप्त वर्षण), m (शुष्क मानसून होते हुए भी वर्षा वन), w (शुष्क शीत ऋतु), h) शुष्क और गर्म), c (चार महीनों से कम अवधि में औसत तापमान 10° सेल्सियस से अधिक) और (गंगा का मैदान)। इस प्रकार भारत को आठ जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है, जिसका उल्लेख एवं चित्रण सारणी एवं चित्र में दिया गया है।

यह भी पढ़ें : भारत की ऋतुएँ (Seasons of India)

FAQs

Q1. वार्षिक वर्षा क्या है?

Ans. वार्षिक वर्षा उस वर्ष में किसी क्षेत्र में कुल वर्षा की मात्रा है।

Q2. भारत में वार्षिक वर्षा की औसत मात्रा क्या है?

Ans. भारत में वार्षिक वर्षा की औसत मात्रा लगभग 1,200 मिमी है, लेकिन यह क्षेत्र के अनुसार भिन्न होती है।

Q3. वार्षिक वर्षा का मापन कैसे किया जाता है?

Ans. वार्षिक वर्षा का मापन वर्षा गेज (Rain Gauge) का उपयोग करके किया जाता है, जो वर्षा की मात्रा को मापता है।

Q4. वार्षिक वर्षा का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है?

Ans. वार्षिक वर्षा फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक जल प्रदान करती है, लेकिन अत्यधिक वर्षा बाढ़ का कारण बन सकती है।

Q5. भारत में वार्षिक वर्षा के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं?

Ans. भारत में वार्षिक वर्षा के प्रमुख क्षेत्र पश्चिमी घाट, उत्तर-पूर्वी भारत और तटीय क्षेत्रों में होते हैं।

1 thought on “वार्षिक वर्षा (Annual Rainfall)”