मानसून की प्रवृत्ति को समझने के लिए उसकी महत्वपूर्ण विशेषताएँ तथा उसकी उत्पत्ति का संक्षिप्त वर्णन अनिवार्य है। यथा

(a) भारतीय मानसून की उत्पत्ति

(b) वर्षावाही तंत्र तथा मानसूनी वर्षा का वितरण।

(c) मानसून में विच्छेद। (Break in the monsoon)

(d) मानूसन का निवर्तन। (The Retreat of the monsoon)

भारतीय मानसून उत्पत्ति की संकल्पनाएँ

भारत की जलवायु को मानसूनी कहा जाता है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द ‘मौसिम’ (Mausim) से हुई है, जिसका तात्पर्य हवाओं की दिशा में मौसम परिवर्तन से है। इसके उत्पत्ति की संकल्पनाओं के विषय में पर्याप्त मतभेद है। हैले (1686) जैसे मौसम विज्ञानियों का मत है कि इसकी उत्पत्ति तापमान में स्थानिक एवं कालिक विभिन्नता के कारण होती है जबकि फ्लान जैसे जलवायु विद मानसून की उत्पत्ति का कारण गतिक (Dynamic) मानते हैं। यथा :

1. तापीय संकल्पना (Thermal Concept)

2. गतिक संकल्पना (Dynamic Concept)

3. तापीय संकल्पना (Thermal Concept)

1. तापीय संकल्पना (Thermal Concept)

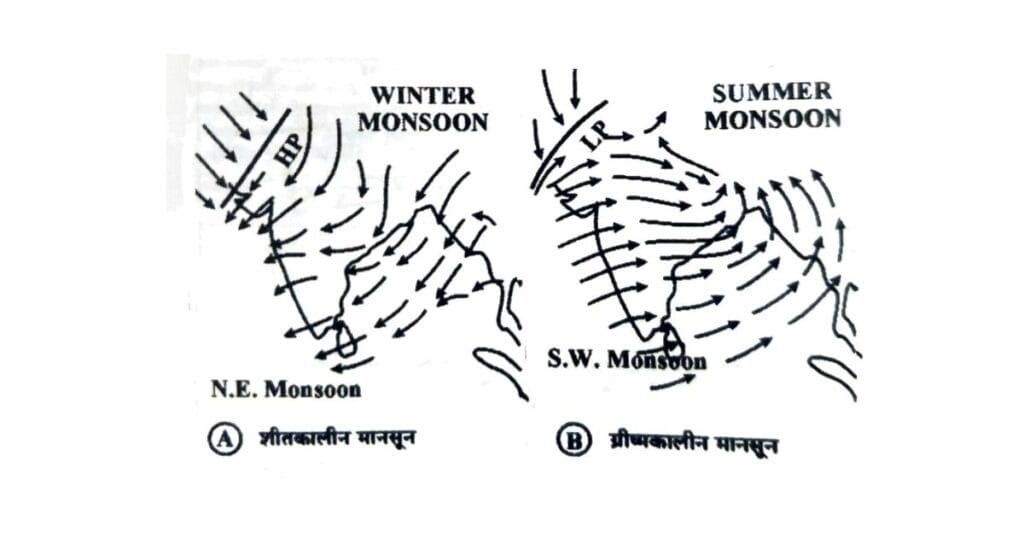

तापीय संकल्पना के प्रतिपादक हैले (1686) थे, जिसके अनुसार मानसून की उत्पत्ति एकमात्र पृथ्वी के असमान संघटन अर्थात् स्थल तथा जल के असमान विन्यास और उनके गर्म तथा ठंडा होने के विरोधी स्वभाव के कारण ही होती है। गर्मियों में अधिक सूर्यातप के कारण स्थलीय भाग सागरों की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाने के कारण न्यून दाब के क्षेत्र हो जाते हैं तथा सागरीय भागों में स्थल की ओर हवाएं चलने लगती हैं। इसे ‘ग्रीष्म कालीन मानसून’ कहते हैं इसके विपरीत जाड़े में स्थल भाग उच्चदाब के केंद्र बन जाते हैं तथा सागरीय भाग न्यूनदाब के क्षेत्र। परिणामस्वरूप स्थल से जल की ओर हवाएं चलने लगती है, जिसे शीत कालीन मानसून (भारत में उ.पू. मानसून) कहते हैं।

(अ) ग्रीष्मकालीन मानसून: 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है, जिस कारण उत्तरी गोलार्द्ध में सूर्य सीधा चमकने लगता है। परिणामस्वरूप सर्वाधिक सौर्थिक ऊर्जा मिलने लगती है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा होता है अत्यधिक तापमान के कारण एशिया पर न्यून वायुदाब बन जाता है। इसके विपरीत द. गोलार्द्ध में शीतकाल के कारण दक्षिणी हिन्द महासागर तथा उ.प. ऑस्ट्रेलिया के पास उच्चदाब विकसित हो जाता है। इसी तरह जापान के दक्षिण में प्रशान्त महासागर में उच्चदाब बन जाता है। परिणामस्वरूप उच्च दाब वाले क्षेत्रों से अर्थात् महासागरीय भागों से निम्न दाबवाले स्थलीय भागों की ओर हवाएँ चलने लगती हैं। सागरों के ऊपर से आने के कारण नमी से लदी ये हवाएँ पर्याप्त वृष्टि प्रदान करती हैं। जब निम्न दाब क्षेत्र अधिक सक्रिय हो जाते हैं, तो द.पू. व्यापारिक हवा भी भूमध्य रेखा को पार करके (फेरल के नियमानुसार भूमध्यरेखा पार करने पर द.प.) मानसून हवाओं से मिल जाती है। इसे ‘द.प. मानसून’ (भारत) भी कहा जाता है।

भारत पर द. पं. मानूसन की दो शाखाएँ हो जाती हैं : (i) बंगाल – की खाड़ी की शाखा, जो कि देश के पूर्वी तथा मध्य उत्तरी भाग को प्रभावित करती है, (ii) अरब सागर की शाखा जोकि देश के दक्षिणी, पश्चिमी तथा उ.प. एवं मध्यवर्ती भाग को प्रभावित करती है।

(ब) शीतकालीन मानसून: शीतकाल में 22 दिसम्बर को सूर्य मकर रेखा पर लम्बवत् चमकता है, जिस कारण उ.गो. में शीतकाल तथा द. गो. में ग्रीष्मकाल होता है। उत्तरी गोलार्द्ध में शीतकाल के कारण उच्च दाब स्थापित हो जाते हैं, जबकि द. गोलार्द्ध में ग्रीष्मकाल के कारण ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में (भूमध्यरेखा के दक्षिण) में निम्न दाब बन जाते हैं, जिस कारण स्थलीय भाग से सागरों की ओर हवाएँ चलने लगती हैं। इसे ‘उ.पू. मानसून’ (भारत) कहते हैं तथा स्थल की ओर से आने के कारण ये हवाएं शुष्क होने से वर्षा प्रदान करने में असमर्थ होती हैं। इस तरह से तापीय संकल्पना के अनुसार दोनों मानसून (ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन मानसून) की उत्पत्ति तापीय अन्तर तथा उससे जनित वायुदाब में अन्तर के कारण बतायी गयी है।

2. गतिक संकल्पना (Dynamic Concept)

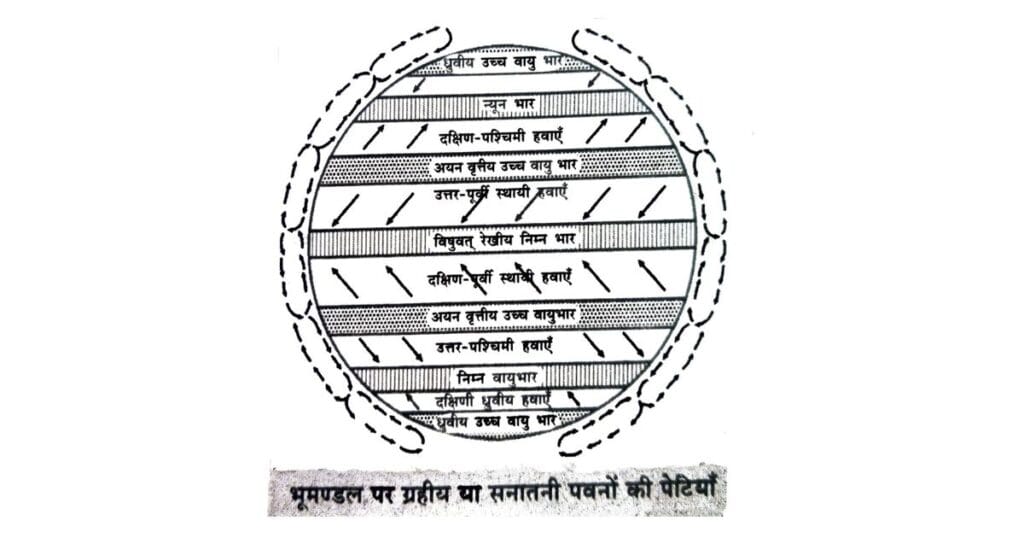

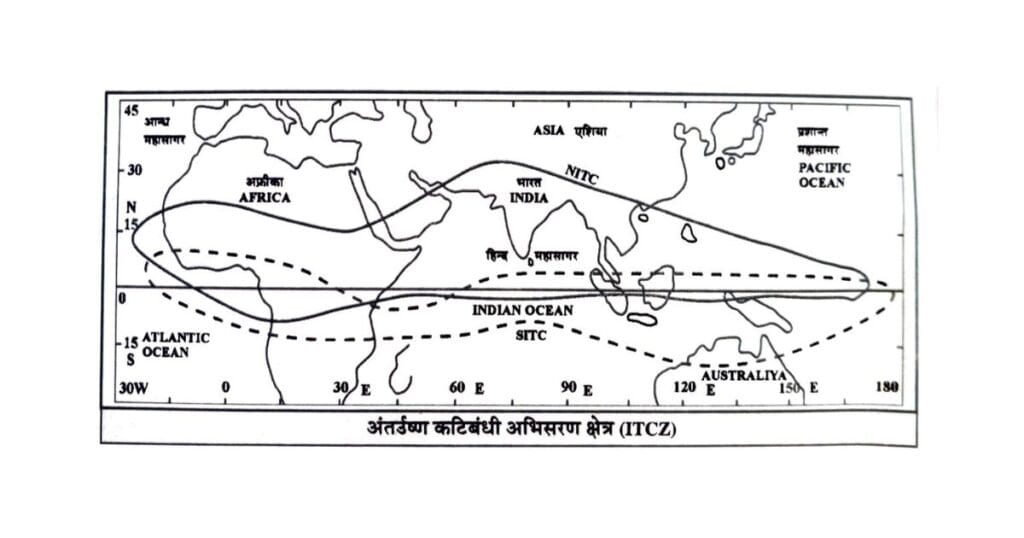

फ्लान मानसून की उत्पत्ति का कारण गतिक मानते हुए विवेचित करते हैं कि हवा का ऊपर उठना, नीचे बैठना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, सूर्य के चारों ओर अण्डाकार कक्षा में परिभ्रमण, कोरियालिस बल, ऊपरी वायुमण्डलीय परिसंचरण आदि के कारण वायुदाब तथा हवाओं की पेटियों में खिसकाव होता है। फलतः भूमध्यरेखा के पास व्यापारिक पवनों के मिलने से अभिसरण (Convergence-C) का आविर्भाव होता है। इसे अंतःउष्ण कटिबंधी अभिसरण क्षेत्र (Inter-Tropicol Convergence zone ITCZ) कहते हैं। उत्तरी सीमा को NITCZ- (North Internation convegence zone) तथा दक्षिणी सीमा को SITCZ कहते हैं। ITCZ के मध्य डोलड्रम की मेखला होती है जिसमें विषुवतरेखीय पछुवा हवायें चलती हैं। ये हवायें उत्तर-पूर्वी एवं दक्षिणी-पूर्वी व्यापारिक पवनों के मिलने से उत्पन्न होती हैं। ध्यातव्य है कि सूर्य की उत्तरायण स्थिति के समय NITC खिसककर 30° उत्तरीय अक्षांश तक विस्तृत हो जाती है जिसके अन्तर्गत द. एवं द.पू. एशिया आ जाता है इन भागों पर डोलड्रम की विषुवत रेखीय पछुवा हवाएं स्थापित हो जाती हैं, जोकि गर्मी की द.प. मानसून हवाएं होती हैं। इस NITC के साथ अनेक वायुमण्डलीय तूफानों (चक्रवात) का आविर्भाव हो जाता है जोकि द.प. मानसून की विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। जाड़े की मानसून द.गो. में स्थित निम्न दाब के कारण उत्पन्न नहीं होती है। वास्तव में वायु की मेखलाओं के दक्षिण की ओर खिसकने से उ.पू. व्यापारिक हवाओं की पुनर्व्यवस्था हो जाती है। सूर्य के दक्षिणायन होने पर द.पू. एशिया से NITC हट जाती है तथा उस पर उ.पू. व्यापारिक हवाओं का स्वाभाविक विस्तार हो जाता है। ये ही जाड़े की मानसून हवाएं होती हैं।

नवीन शोधों के आधार पर भारतीय मानसून की उत्पत्ति तथा क्रियाविधि (Mechanism) के सम्बन्ध में अधोलिखित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। यथा-

(i) एशिया के वृहद् स्थलीय भाग तथा हिन्दमहासागर के जलीय भाग के ऊष्मन (heating) एवं शीतलन (Cooling) में विभिन्नता।

(ii) परिध्रुवीय भंवर (Circum-polar whirls)

(iii) क्षोभमण्डल में जेट स्ट्रीम का संचरण तथा उसकी स्थिति।

(iv) हिमालय तथा तिब्बत पठार का अवरोध (Mechanical barrier) के रूप में या उच्च तलीय ऊष्मा के स्त्रोत (Circum- polar whirls) के रूप में भूमिका।

(v) एल निनो-दक्षिणी दोलन (ENSO) परिघटना का प्रभाव।

नवीन शोधों के पूर्व भारतीय मानसून की उत्पत्ति तथा क्रियाविधि का सम्बन्ध मात्र धरातलीय पवन संचरण तथा तापजन्य उच्च एवं निम्न दाब से जोड़ा जाता रहा है परन्तु क्षोभमण्डल (troposphere) के मध्य तथा ऊपरी भाग में पवन संचरण के अध्ययन से ज्ञात होता है कि मानसून एक जटिल पवन परिसंचरण तंत्र है। यथा-

परिधुवीय भंवर (Circum-Polar whirls)

ध्रुवों के ऊपर आर्कटिक वृत्त में धरातल पर वायु के ऊपर से नीचे उतरने तथा बैठने के कारण उच्च वायुदाब बनता है जबकि ऊपर यानी क्षोभमण्डल में इस धरातलीय उच्च वायुदाब के ऊपर उच्च तलीय निम्न वायुदाब बनता है। इस प्रकार ध्रुवों के ऊपर उच्चतलीय परिध्रुवीय भंवर (Circum-polar-whirl) का निर्माण होता है जिस कारण चक्रवातीय क्रम में हवाएं चक्राकार रूप में प्रवाहित होती हैं।

ज्ञातव्य है कि उत्तरी गोलार्द्ध के शीतकालीन मौसम में दीर्घ जाड़े की रात के कारण ऊपर स्थित वायु अत्यधिक ठंडी होकर भारी हो जाती है तथा आर्कटिक क्षेत्र में नीचे बैठती है जिस कारण धरातल पर उच्च दाब बन जाता हैं जबकि ऊपर से नीचे वायु के सरकने के कारण वायुमण्डल के ऊपरी भाग में (क्षोभमण्डल में) धरातलीय उच्च दाब के ऊपर निम्न दाब (क्योंकि ऊपर की वायु नीचे बैठ जाती है) बन जाता है। इस उच्च तलीय निम्न दाब के चारों ओर हवा चक्रवातीय क्रम में भीतर के रूप में प्रवाहित होती है। एशिया के ऊपर इसकी दशा सामान्य रूप में प. से पू. होती है। इस उच्च तलीय पवन संरचरण के भूमध्यरेखा की ओर वाले भाग को जेट स्ट्रीम कहते हैं।

जेट प्रवाह (Jet Stream)

क्षोभ मण्डल में चलने वाली अत्यधिक तीव्र गति के पवन

प्रवाह को जेट स्ट्रीम की संज्ञा दी जाती है। ये वायु धाराएँ लगभग 150 किमी. चौड़ी तथा 2 से 3 किमी. मोटी संक्रमण पेटी में प्रवाहित होती हैं; इनकी सामान्यगति 150 से 200 किमी. प्रति घण्टा होती है। किन्तु कोर (Core) में इनकी गति 320 किमी. से 480 किमी. प्रति घण्टे तक पायी जाती है। सामन्यतः जेट वायु धाराएँ उत्तरी गोलार्द्ध में ही पायी जाती हैं। दक्षिणी गोलार्द्ध में यह मुख्यतः 60° दक्षिणी अक्षांश से ध्रुव की ओर प्रवाहित होती हैं। इन जेट धाराओं की उत्पत्ति का सम्बन्ध भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान प्रवणता तथा ध्रुवों के धरातलीय भाग पर उच्च दाब एवं उसके ऊपर क्षोभमण्डल (Troposphere) में निम्न दाब के कारण जनित परिधुवीय भंवर (Circumpolar whirl) से है।

ये चार प्रकार की होती हैं। यथा-

1. ध्रुवीय जेट वायु धाराएँ

2. ध्रुवीय वाताग्री जेट वायु धाराएँ

3. उपोष्ण कटिबंधीय पछुवा जेट

4. उष्ण कटिबंधीय पूर्वा जेट

भारतीय मानसून के संदर्भ यहाँ पछुवा और पूर्वा जेट का वर्णन प्रसंगानुकूल होगा। यथा-

(3) उपोष्ण कटिबंधीय पछुवा जेट- इस वायु प्रवाह की स्थिति धरातलीय उपोष्ण कटिबंधी उच्च वायु दाब की पेटी के उत्तर ऊपरी क्षोभमण्डल में (10-14 किमी.) में होती है अर्थात् 20°-35° अक्षांशों के ऊपर। इसकी गति 340-385 किमी./घंटा होती है। इनकी उत्पत्ति का मुख्य कारण विषुवत रेखीय क्षेत्र में संवहन क्रिया के कारण उठी हुई हवाओं का क्षोभ सीमा की पेटी में उत्तर-पूर्वी प्रवाह है। भारत में दिसंबर से फरवरी के मध्य पश्चिमी विक्षोभ लाने के लिए यही जेट पवनें जिम्मेदार हैं।

(4) उष्ण कटिबंधीय पूर्वा जेट- इस जेट की दिशा उत्तर- पूर्वी से दक्षिण-पश्चिमी होती है। यह केवल उत्तरी गोलार्द्ध में (8°N से 35°N) ग्रीष्म काल में भारत तथा अफ्रीका के ऊपर (14 से 16 किमी.) होती है। ज्ञातव्य है कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए यही जेट पवन उत्तरदायी है।* गर्म होने के कारण यह जेट स्ट्रीम सतही गर्म व आर्द्र हवाओं को ऊपर उठाकर भारत में संवहनीय – वर्षा करती है। इस प्रकार भारत में मानसून का प्रस्फोट हो जाता है।

हिमालय तथा तिब्बत पठार की भूमिका

(i) उपोष्ण कटिबंधीय पछुवा जेट स्ट्रीम शीतकाल में पश्चिमी तथा मध्य एशिया में पश्चिम से पूर्वी दिशा में प्रवाहित होती हुई। हिमालय तथा तिब्बत पठार के यांत्रिक अवरोध के कारण दो भागों में विभक्त हो जाती है। एक शाखा अर्थात् उत्तरी पछुवा जेट स्ट्रीम तिब्बत पठार के उत्तर में चापाकार रूप में पश्चिम से पूर्व बहने लगती है जबकि दूसरी शाखा हिमालय के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व प्रवाहित होने लगती है।

(ii) दूसरी शाखा जोकि फरवरी माह में 25° उत्तरी अक्षांश के ऊपर क्षोभमण्डल में हिमालय के दक्षिण पछुवा जेट स्ट्रीम की संज्ञा से प्रवाहित होने लगती है। जिसका दाब स्तर 200 से 300 मिलीबार होता है। यह स्ट्रीम ठण्डी हवा का स्तम्भ होता है, जो दाबान्तर के कारण धरातल पर हवाओं को धकेलता है। भारत में यही दक्षिणी शाखा पश्चिमी विक्षोभ की संज्ञा से अभिहित की जाती है, जो शीतकाल में भारत, विशेषकर उत्तरी पश्चिमी (उ.प्र. एवं बिहार) भाग में अल्पकालिक वृष्टि करती है तथा तापमान में अचनाक गिरावट आ जाती है। इनके चले जाने पर मौसम पुनः साफ हो जाता है।

(iii) पश्चिमी जेट स्ट्रीम (पश्चिमी विक्षोभ) भारत के उत्तरी- पश्चिमी भाग में उच्च दाब की अवस्थिति के कारण बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित (निम्न दाब के कारण) होने लगती है। बंगाल की खाड़ी में पहुंचकर ये अपने दाहिनी ओर मुड़कर और खाड़ी के जलवाष्प को धारणकर तमिलनाडु के तट पर वर्षा करती है।

एल-निनो-दक्षिणी दोलन (ENSO) का प्रभाव

एल-निनो एक उष्ण महासागरीय धारा है जो दिसम्बर माह में पेरू के तट के सहारे प्रवाहित होती है। यह धारा इस तट के सहारे सामान्य तौर पर वर्ष भर प्रवाहित होने वाली शीतल पेरू या हम्बोल्ट (La-Nina ला-निना) धारा को अपदस्थ कर देती है। सामान्य दशाओं में पूर्वी प्रशान्त (पेरू एवं इक्वेडोर के पास) का जल शीतल एवं उथला तथा पश्चिमी प्रशान्त (इण्डोनेशिया एवं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया) का उष्ण एवं गहरा होता है। इससे दक्षिणी-पश्चिमी मानसून सशक्त रहता है। परन्तु एल-निनो के प्रभाव से यह क्रम उलट जाता है (पूर्वी प्रशान्त गर्म और पश्चिमी प्रशान्त शीतल) इससे द. प. मानसून कमजोर पड़ जाता है और भारत में वर्षा की कमी से सूखे की संभावना बढ़ जाती है। इससे एल-निनो प्रभाव (effect) के नाम से जाना जाता है।

दक्षिणी दोलन से अभिप्राय प्रशान्त महासागर और हिन्दमहासागर के मौसम वैज्ञानिक परिवर्तनों के बीच सीसा (Seasaw) प्रतिरूप का पाया जाना है। ऐसा देखा गया है कि जब प्रशान्त महासागर में वायुदाब ऊँचा होता है तो हिन्द महासागर में कम होता है। इसके विपरीत यदि वायुदाब प्रशान्त महासागर में कम होता है तो हिन्द महासागर में अधिक होता है। इस दोलन की जानकारी भारतीय मौसम वैज्ञानिक सेवा के महानिदेशक सर गिलबर्ट वाकर (Sir Glibert Walker) द्वारा 1924 ई. में दी गई। दक्षिणी दोलन की तीव्रता की माप (SOI) ताहिती (मध्य प्रशान्त 18°, 149°30’W) एवं डारविन (उ. ऑस्ट्रेलिया 12°, 30’S, 131°E) के बीच वायुदाब के अन्तर से की जाती है। धनात्मक मान (+SOI) के अन्तर्गत हिन्द महासागर के क्षेत्र में जाड़ों में वायुदाब कम और प्रशान्त क्षेत्र में अधिक होता है। इससे मानसून (द.प.) सामान्य पाया जाता है। इसके विपरीत ऋणात्मक मान (SOI) के दौरान हिन्द महासागर क्षेत्र में जाड़े में वायुदाब अधिक पाया जाता है। इससे आने वाला मानसून कमजोर पड़ जाता है। ऋणात्मक मान का एल-निनो के विकास से सीधा संबंध पाया जाता है। इसे ऋणात्क दक्षिणी दोलन संकेतांक (SOI) और एल-निनो संयोजन को इन्सो (ENSO) संयोग कहा जाता है।

ज्ञातव्य है कि एल-निनों 4-5 वर्ष के अन्तराल पर आता है, जिसका कारण ताप तथा वायुदाब पेटियों का स्थानान्तरण है। एल- निनो के परिणामस्वरूप भारत में सामान्य रूप से सूखा पड़ता है किन्तु यदि उसी वर्ष थार के मरुस्थल से उठने वाली संवहन तरंगों तथा हिमालय के बर्फ के अलविडो और तिब्बत उष्मास्त्रोत से उठी गर्म हवाओं से बनी पूर्वी जेट अधिक शक्तिशाली होकर हिन्द महासागर पर उतरती हैं, तब हिन्द महासागर पर वायुदाब बढ़ जाता है तथा एल-निनो का प्रभाव नगण्य हो जाता है। इसलिए कभी-कभी एल-निनो के आने के बावजूद भी भारतीय मानसून सामान्य रहता है। जेटस्ट्रीम अधिक तीव्र होने से हिन्द महासागर पर वायु दाब सामान्य की अपेक्षा अधिक हो जाता है जिससे एल-निनों के आने पर भी भारतीय मानसून सामान्य से अधिक सक्रिय हो जाता है।*

वर्षावाही तंत्र तथा मानसूनी वर्षा का वितरण

भारत में वर्षा लाने वाले दो तंत्र प्रतीत होते हैं। पहला तंत्र उष्ण कटिबन्धीय अवदाब है, जो बंगाल की खाड़ी या उससे भी आगे पूर्व में दक्षिणी चीन सागर में पैदा होता है तथा उत्तरी भारत के मैदानी भागों में वर्षा करता है। दूसरा तंत्र अरब सागर से उठने वाली दक्षिण-पश्चिम मानसून धारा है, जो भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा करती है। पश्चिमी घाट के साथ-साथ होने वाली अधिकतर वर्षा पर्वतीय है, क्योंकि यह आर्द्र हवाओं से अवरूद्ध होकर घाट के सहारे जबरदस्ती ऊपर उठने से होती है। भारत के पश्चिमी तट पर होने वाली वर्षा की तीव्रता दो कारकों से सम्बन्धित है।

(i) समुद्र तट से दूर घटित होने वाली मौसमी दशाएँ तथा

(ii) अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ भूमध्यरेखीय जेट-प्रवाह की स्थिति।

बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाली उष्णकटिबन्धीय अवदाबों की बारंबारता हर साल बदलती रहती है। भारत के ऊपर उनके मार्ग का निर्धारण भी मुख्यतः अंतः उष्ण कटिबन्धीय अभिसरण क्षेत्र (ITCZ), जिसे मानूसन द्रोणी या गर्त भी कहा जाता है, की स्थिति द्वारा होता है। जब भी मानसून द्रोणी का अक्ष दोलायामान होता है, विभिन्न वर्षों में इन अवदाबों के मार्ग, दिशा, वर्षा की गहनता और वितरण में भी पर्याप्त उतार-चढ़ाव आते हैं। वर्षा कुछ दिनों के अंतराल में आती है। भारत के पश्चिमी तट पर पश्चिम से पूर्व, उत्तर-पूर्व की ओर तथा उत्तरी भारतीय मैदान एवं प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में दक्षिण-पूर्व से उत्तर-पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है।

मानसून में विच्छेद (Break in the Monsoon)

दक्षिण-पश्चिम मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद यदि एक-दो या कई सप्ताह तक वर्षा न हो तो इसे मानसून विच्छेद (Break of the Monsoon) कहा जाता है। ये विच्छेद विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से होते हैं, जो निम्नलिखित हैं-

(i) उत्तरी भारत के विशाल मैदान में मानसून का विच्छेद उष्ण कटिबन्धीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने से और अंतः उष्ण कटिबन्धीय अभिसरण क्षेत्र (ITCZ) की स्थिति में बदलाव आने से होता है।*

(ii) पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद तब होता है जब आर्द्र पवनें तट के समानांतर बहने लगें।*

(iii) राजस्थान में मानसून विच्छेद तब होता है, जब वायुमंडल के निम्न स्तरों पर तापमान की विलोमता वर्षा करने वाली आर्द्र पवनों को ऊपर उठने से रोक देती है।

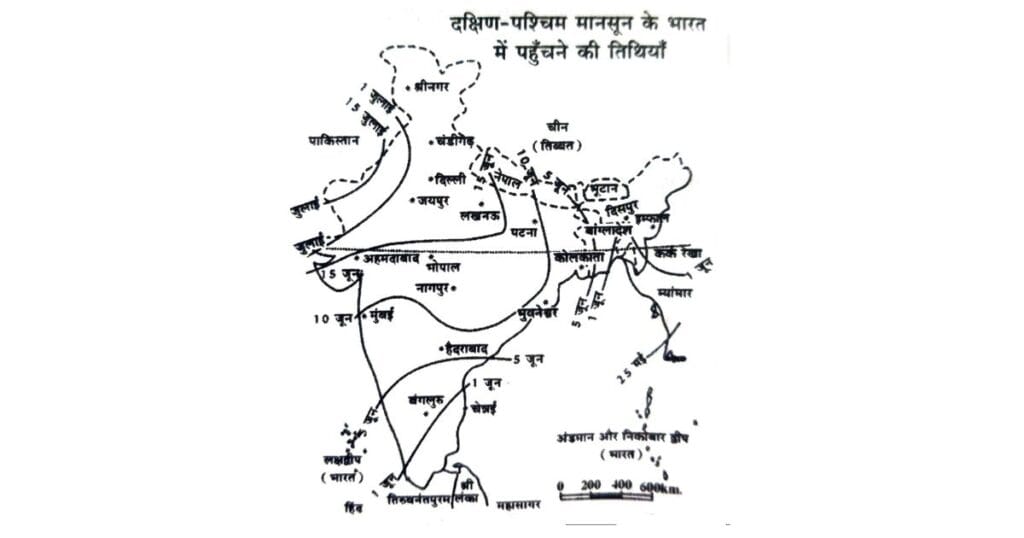

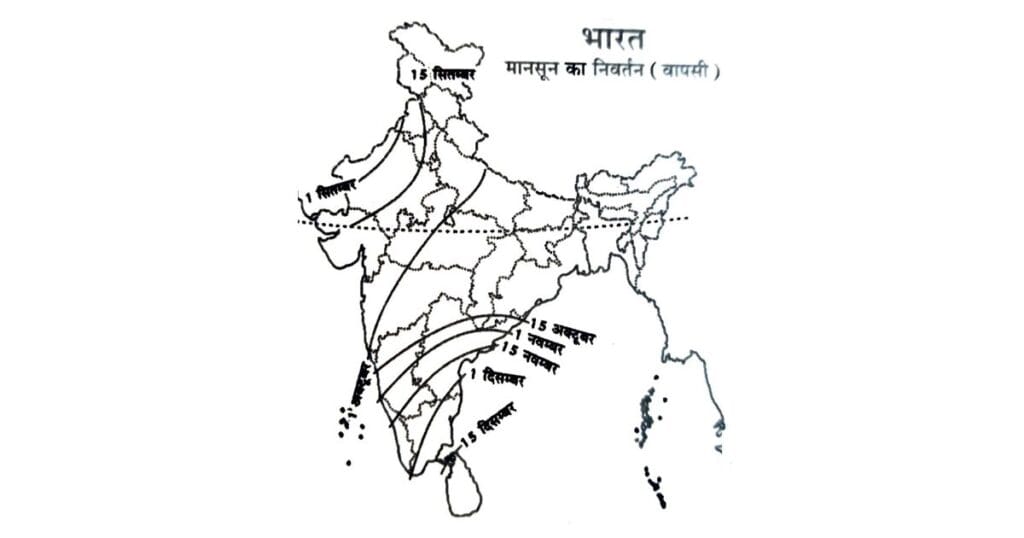

मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहा जाता है। 1 सिंतबर से उत्तर-पश्चिमी भारत में मानसून पीछे हटने लगता है और 15 अक्टूबर तक यह दक्षिणी भारत को छोड़ शेष समस्त भारत से निवर्तित हो जाता है।* लौटती हुई मानसून पवनें बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण करके उत्तर-पूर्वी- मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा करती हैं।

चित्रों के अवलोकनोंपरान्त स्पष्ट है कि मानसून पवनों का आगमन तथा उनकी वापसी विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न है।

• देश के उत्तर-पश्चिमी भाग में मानसून सबसे बाद पहुँचता है तथा सबसे पहले वहाँ से वापिस लौट जाता है। पंजाब में मानसून 1 जुलाई को पहुँचता है और मध्य सितम्बर में वहाँ से लौट जाता है। इस प्रकार वहाँ पर वर्ष में केवल ढाई माह ही मानसून सक्रिय रहता है। इसके विपरीत कोरोमण्डल तट पर मानसून जून के शुरु में पहुँच जाता है और मध्य दिसम्बर में लौटता हैं। अतः यहाँ पर मानसून वर्ष में लगभग साढ़े छः माह सक्रिय रहता है।

यह भी पढ़ें : भारत का जलवायु (Climate of India)

FAQs

Q1. जनवरी के महीने में तिरुवनन्तपुरम का माध्य निम्नतम तापमान कितना रहता है?

Ans. 29.1 डिग्री सेन्टीग्रेट

Q2. मानसून की खोज सर्वप्रथम किसने किया था?

Ans. हिप्पलस ने

Q3. भारतीय मानसून का सर्वप्रथम सटीक विवरण किसने प्रस्तुत किया था?

Ans. अलमसूदी

Q4. कोपेन द्वारा सम्बोधित ‘AW’ तथा ‘Cwg’ जलवायु भारत के सन्दर्भ में किस जलवायु का द्योतक है?

Ans. प्रायद्वीपीय भारत (उष्ण सवाना) एवं गंगा घाटी (गर्म शुष्कशीत जलवायु)

Q5. किस भूगोलवेत्ता द्वारा वर्गीकृत जलवायु वर्गीकरण भारत के सन्दर्भ में वास्तविकता के सर्वाधिक निकट है?

Ans. कोपेन

Q6. कोपेन के अनुसार As प्रकार की जलवायु कहाँ पायी जाती है?

Ans. कोरोमण्डल तट पर

Q7. जाड़े के आरम्भ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है?

Ans. उत्तर-पूर्वी मानसून

Q8. शीत ऋतु में पश्चिमोत्तर भारत एवं दक्षिण भारत में औसत तापमान कितना पाया जाता है?

Ans. क्रमशः 10° तथा 250 सेन्टीग्रेट

Q9. शीत ऋतु में पश्चिमोत्तर भारत तथा पूर्वी तटीय भाग में वर्षा किसके माध्यम से होती है?

Ans. क्रमशः पश्चिमी विक्षोभ (शीतोष्ण कटिबन्धीय चक्रवात) एवं उत्तर-पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रभाव से

Q10. दक्षिणी गोलार्द्ध की व्यापारिक हवाएँ भूमध्य रेखा को पार कर किस ओर मुड़ती हैं?

Ans. अपनी दायीं ओर (दक्षिण-पश्चिम)

1 thought on “भारतीय मानूसन की प्रकृति (Indian Monsoonal Regime)”